웽웽거리며 실내를 떠도는 파리를 잡아보려고 시도해보라. 사람보다 파리가 훨씬 더 빠르다는 것을 알게 될 것이다. 그러나 아주 작은 뇌를 갖고 있는 이 미물이 어떻게 사람을 그처럼 잘 피할 수 있는 것일까.

이와 관련 최근 국제 단파 라디오 방송인 BBC 월드 서비스의 크라우드사이언스(CrowdScience) 팀에 질의가 들어왔다. 그리고 17일 그 의문에 대한 답이 공개됐다. 사람이 파리의 시각적인 능력을 따라갈 수 없다는 것.

간단히 설명하면 이런 내용이다. 시계바늘이 달린 시계가 있다고 하자. 거북이는 시계바늘을 보면서 사람보다 2배 이상 빠른 속도로 움직이고 있다고 생각한다. 그러나 보통 가정에서 볼 수 있는 파리의 경우 정반대의 현상이 나타난다. 사람보다 4배 이상 느린 속도로 보게 된다. 이는 파리가 사람이 보는 움직임을 슬로 모션으로 본다는 것을 의미한다. 이런 현상이 발생하는 것은 사람과 달리 동물들의 시각능력이 다르기 때문이다.

킬러파리, 1초 동안 400개 영상 해독

사람과 거북이, 파리가 한 자리에서 비디오를 본다고 생각하자.

그 때 사람의 눈은 초당 60개의 이미지를 볼 수 있다. 그러나 거북이는 초당 15개의 이미지만 볼 수 있다. 거꾸로 파리는 초당 250개 이상의 이미지를 볼 수 있다. 이런 차이가 발생하는 것은 동물마다 ‘임계플리커융합률(flicker-fusion rate)’이 다르기 때문이다.

‘점멸융합률’이라고도 하는데 외부에서 들어온 시각 정보의 깜박거림 정도를 감지하는 능력을 말한다. 즉 1초 동안 눈이 인식할 수 있는 외부 세계의 단편적인 영상 수를 말한다. 일반적으로 크기가 작은 동물일수록 ‘점멸융합률’이 높은 것으로 나타나고 있다.

파리의 크기로 보아 사람보다 이 ‘점멸융합률’이 월등히 높은 것은 당연한 결과다. 캠브리지 대학의 생물학자 로저 하디(Roger Hardie) 교수는 현재 파리의 눈이 어떻게 작동하는지 연구를 수행하고 있는 중이다.

교수는 이를 위해 파리의 눈 속에 들어 있는 감광세포, 즉 광수용체(photoreceptors) 안에 매우 작은 유리전극을 삽입했다. 그리고 LED 등을 빠른 속도로 점멸시켰다. 그러자 LED 플래쉬가 유리전극에 전류를 일으켰다.

이 전류발생 상황을 컴퓨터를 통해 파악한 결과 킬러파리(killer fly)의 경우 이미지 해독 속도가 초당 400개에 달하는 것으로 나타났다. 이미지를 인식할 수 있는 능력이 초당 60개인 사람과 비교했을 때 무려 6배가 넘는 것이다.

킬러파리는 유럽에서 발견되는 포식성 동물이다. 매우 빠른 속도로 비행하면서 공중을 날고 있는 다른 파리들을 잡아먹는다. 동료 파리들을 먹이로 삼는 만큼 다른 파리보다 움직임에 대한 반응이 훨씬 빨라야 한다.

“파리 뛰어난 시각능력, 활용 가능해”

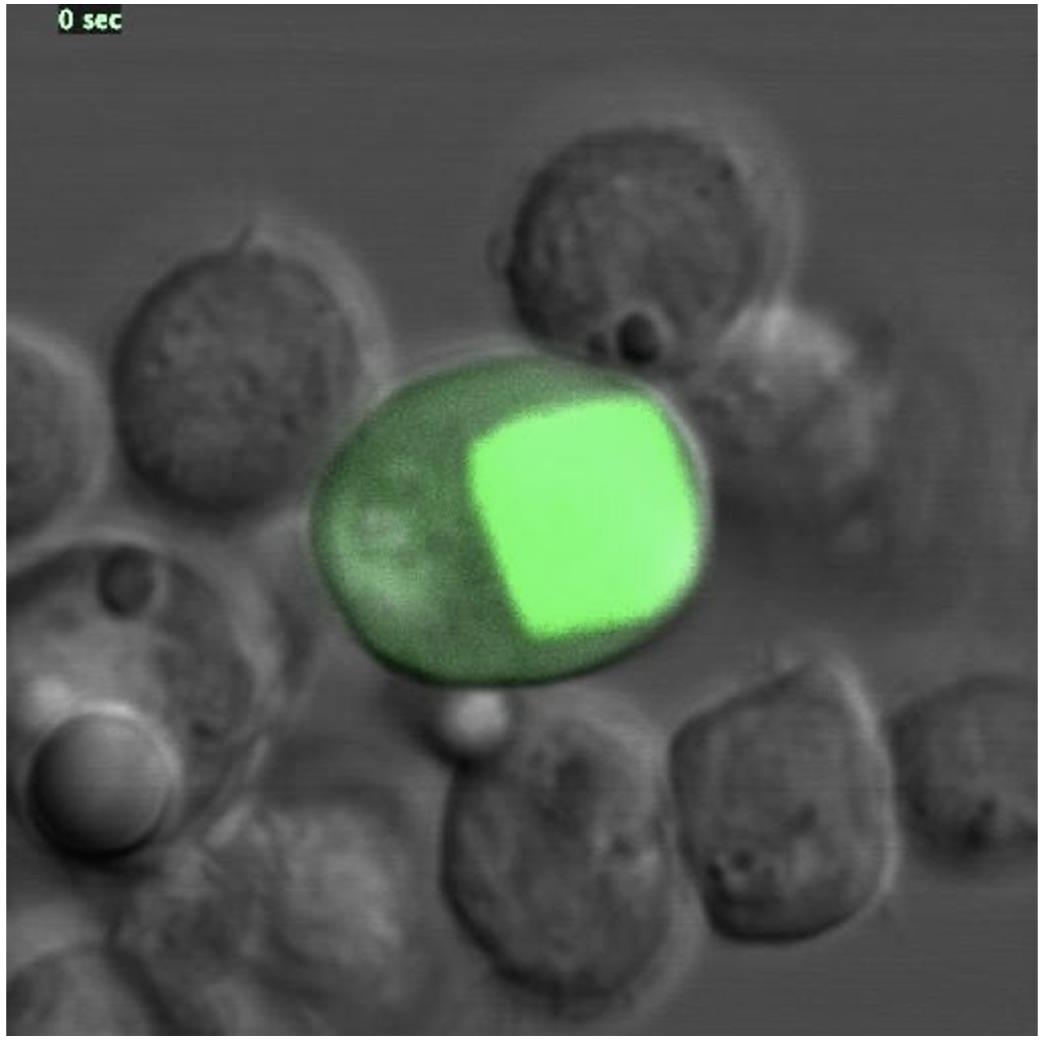

상자 속에 희생물로 초파리를 풀어놓은 후 킬러파리의 반응속도를 초고속으로 촬영한 결과 놀라운 장면을 볼 수 있었다. 움직임을 보이지 않고 바닥에 머물러 있는 킬러파리가 초파리를 보자마자 7cm를 뛰어 올랐고 또 순식간에 바닥에 앉아 초파리를 먹고 있었다.

촬영한 것을 슬로우 비디오를 다시 살펴보면서 킬러파리의 놀라운 능력이 확인됐다. 킬러파리가 초파리를 향해 날아올라 초파리를 사냥한 후 다시 바닥으로 내려앉아 초파리를 먹기 시작할 때까지 걸린 시간이 1초에 불과했다.

극히 짧은 시간 동안 세 가지 동작을 한꺼번에 해치운 것이다. 사람의 눈에 한 순간에 일어난 일처럼 보였겠지만 파리가 사람의 움직임을 보았다고 한다면 마치 뱀이 천천히 기어가는 듯이 매우 느린 모습을 보았을 것이다.

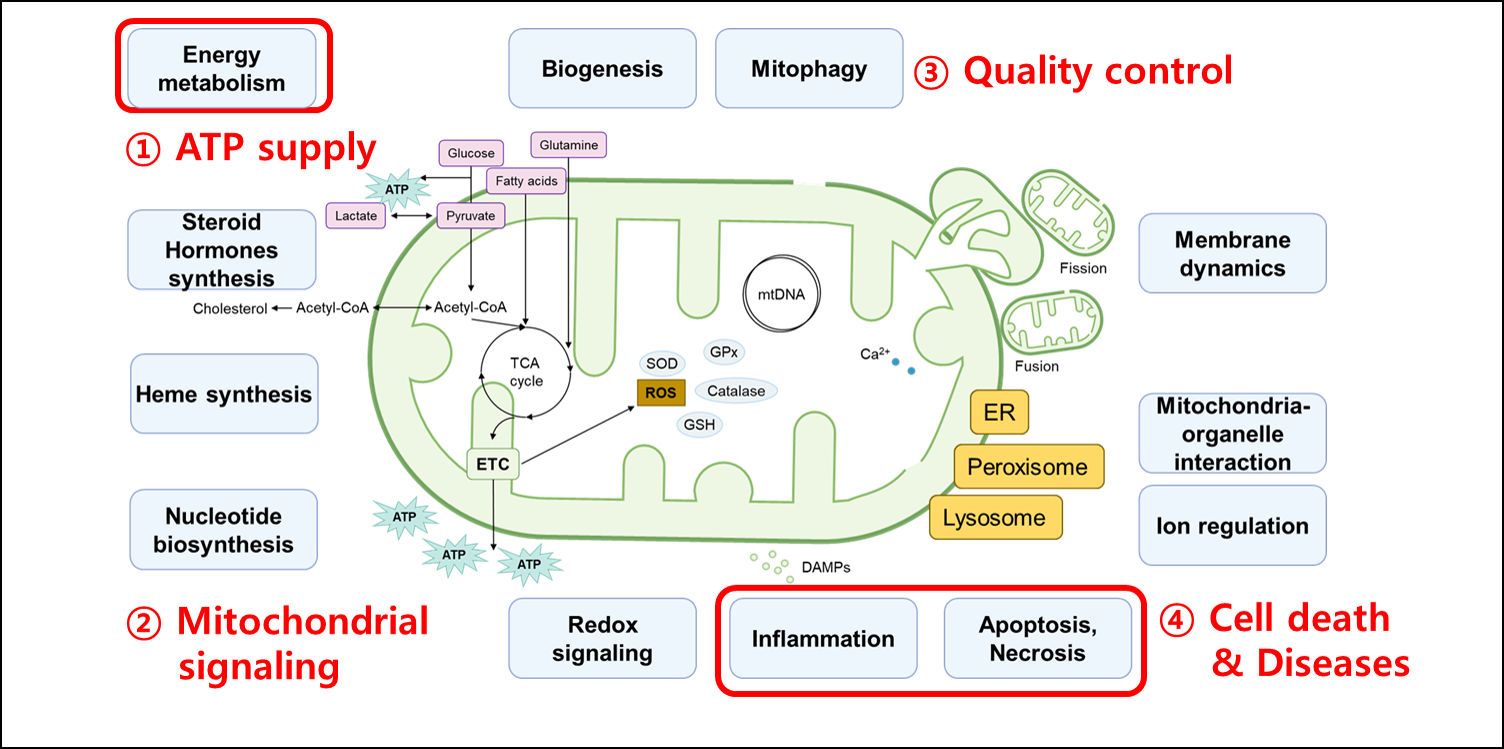

하디 교수 연구팀은 킬러파리가 어떻게 이처럼 빠른 반응을 보일 수 있는지 파악하기 위해 킬러파리 눈 속에 들어있는 감광세포를 분석했다. 그리고 그 안에 다른 파리들보다 훨씬 많은 미토콘드리아가 포함돼 있는 것을 발견했다.

미토콘드리아는 세포호흡에 관여하는 세포 소기관을 말한다. 호흡이 활발한 세포일수록 많은 미토콘드리아를 함유하고 있으며 또한 많은 에너지를 생산하는 것으로 나타나고 있다. 일종의 세포내 배터리라고 할 수 있다.

그러나 사람에 시각세포에 이처럼 많은 미토콘드리아를 주입한다 해도 킬러파리처럼 놀라운 능력을 가질 수 없다. 기본적으로 킬러파리의 감광세포가 구조적으로 사람을 비롯한 척추동물의 감광세포와 다르게 구성되어 있기 때문이다.

연구팀은 이런 시각세포 구조의 차이가 서로 다른 진화적인 요인에 따른 것으로 보고 있다. 파리를 포함한 절지동물, 사람을 포함한 척추동물의 시각세포는 약 7억-7억5000만 년 전부터 각각 다르게 진화해왔다.

파리의 시각세포는 줄이 가로로 나열돼 있는 것 같은 구조로 외부로부터 들어오는 빛에 대해 기계적으로 반응하도록 구성돼 있다. 더구나 270°의 넓은 시야를 확보할 수 있어 외부 움직임에 대해 놀라울 만큼 빠른 속도로 반응할 수 있게 돼 있다.

반면 척추동물의 눈은 튜브처럼 생긴 구조다. 그런 만큼 화학적인 과정을 통해 움직임을 식별하게 된다. 그런 만큼 파리의 시각세포는 사람의 시각세포와 비교해 매우 빠른 작은 움직임에도 민감하게 반응할 수 있을 만큼 예민하다는 연구팀의 설명이다.

하디 교수는 “파리 시각세포의 이 민감성에 대해 앞으로 더 많은 연구가 진행돼야 한다.”고 말했다. 빛에 반응에 대해 어떻게 이처럼 즉각적인 반응을 할 수 있는지 그 메커니즘을 연구해 다른 분야에 적용할 수 있을 것으로 보고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2017-09-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터