빅뱅 이후 9억년 만에 탄생한 ‘아기 은하’가 발견됐다. 우주의 현재 나이를 100살로 치면 7살에 불과한 이 아기 은하는 태양계가 속한 우리 은하에 비해 약 1/100 크기인 것으로 밝혀졌다.

이처럼 멀리 있는 작은 은하의 경우 너무 희미하게 보이므로 현재 인류가 보유한 가장 강력한 망원경으로도 특성과 내부 구조를 연구하기가 힘들다. 하지만 중력렌즈 현상을 이용하면 작은 은하도 크게 확대해 관측할 수 있다.

중력렌즈란 먼 물체에서 방출되는 빛이 그 앞에 위치한 거대한 천체의 중력에 의해 휘어지는 현상이다. 즉, 천체의 중력이 끌어당기는 힘으로 인해 더 먼 곳에서 오는 빛이 강해지고 확대돼 보이는 것이다.

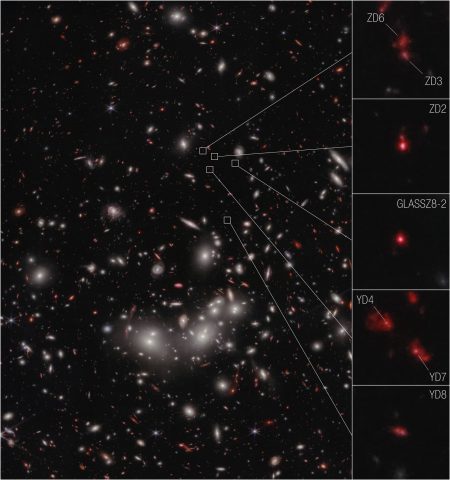

알마 렌즈 클러스터 조사(ALMA Lensing Cluster Survey ; ALCS) 팀은 중력렌즈 현상에 의해 확대되는 33개 은하단의 중심 영역을 ALMA로 95시간 동안 관측하는 대규모 프로그램을 수행했다. ALMA는 칠레의 고산지대에 설치된 여러 개의 거대 전파망원경 집합으로서, 밀리미터/서브밀리미터 파장에서 우주를 관측한다.

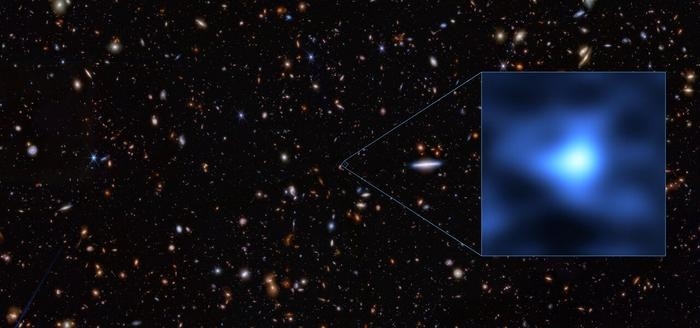

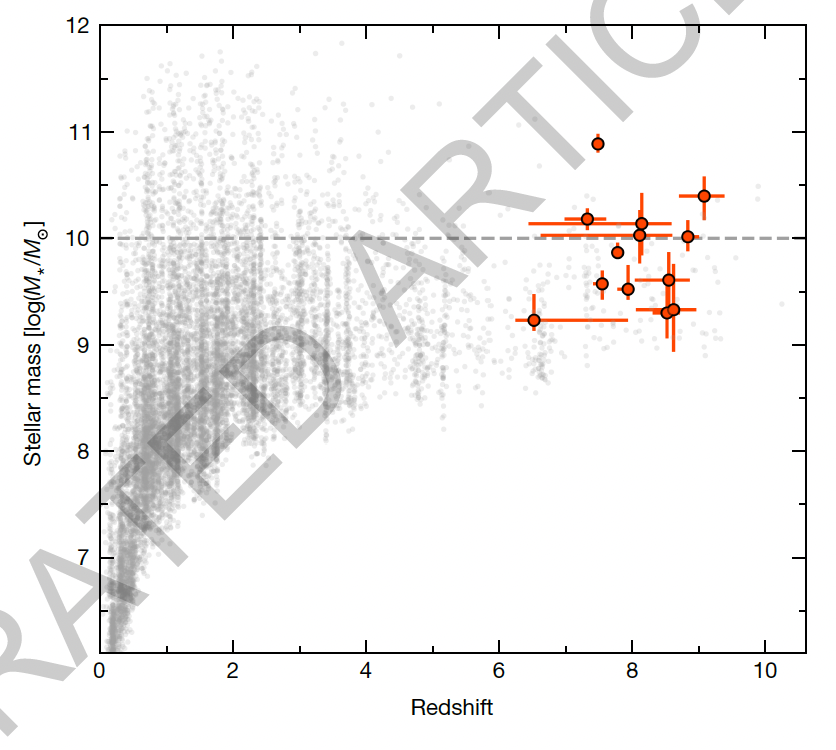

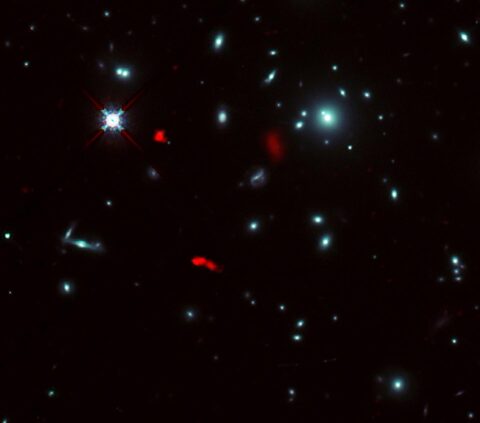

그 결과 토끼자리 방향에 있으며 태양 질량의 1,000조 배에 달하는 은하단 ‘RXCJ0600-2007’에서 중력렌즈의 영향을 받고 있는 먼 은하 한 개를 발견했다. ALCS 팀은 ALMA의 관측 데이터와 제미니망원경의 관측 데이터를 종합한 결과, 이 은하가 빅뱅 이후 9억년 만에 만들어진 아기 은하인 것으로 결론 내렸다.

총질량은 태양의 20억~30억배

빅뱅 이후 초기 우주 은하의 발견은 은하의 형성 및 발달을 연구하기 위해 필요하다. 따라서 이번에 발견된 아기 은하 ‘RXCJ0600-z6’ 역시 초기 우주의 은하 형성에 대한 지식을 향상시키고 더 많은 은하의 식별에 도움이 될 것으로 보인다.

연구진은 은하단의 질량 분포를 정밀하게 측정함으로써 중력렌즈 효과를 제거한 후 확대된 물체의 원래 모습을 복원할 수 있었다. 허블우주망원경과 유럽남부천문대 초대형망원경의 데이터를 이론적 모델과 결합해 RXCJ0600-z6의 실제 모양을 재구성하는데 성공한 것이다.

그에 의하면 이 아기 은하의 총질량은 태양의 약 20억~30억배로 우리은하 크기의 약 1/100인 것으로 밝혀졌다.

RXCJ0600-z6는 그처럼 멀리 있는 은하에서는 거의 관측되지 않을 정도로 빛이 확대되었다. 덕분에 연구진은 이 은하의 기체에서 방출되는 광주파수를 포함해 내부 구조를 파악할 수 있었다.

이번 연구를 주도한 닐스보어연구소의 후지모토 세이지 연구원은 이 아기 은하에서 탄소 가스를 발견했다. 빅뱅 직후의 초기 우주에는 수소와 소량의 헬륨만 존재하므로 태어난 지 얼마 안 된 아기 은하에서 탄소 가스가 발견된 것은 매우 놀랍다.

연구진은 이 탄소 가스의 주파수를 이용해 은하의 움직임을 파악한 결과, RXCJ0600-z6가 회전하고 있다는 사실을 알아냈다. 초기 우주의 어린 은하들은 만들어지는 단계이므로 무작위적이고 혼란스러운 움직임을 보일 것으로 추정해왔기에 RXCJ0600-z6의 회전은 연구진을 놀라게 했다.

제임스 웹 우주망원경의 관측대상으로 선정

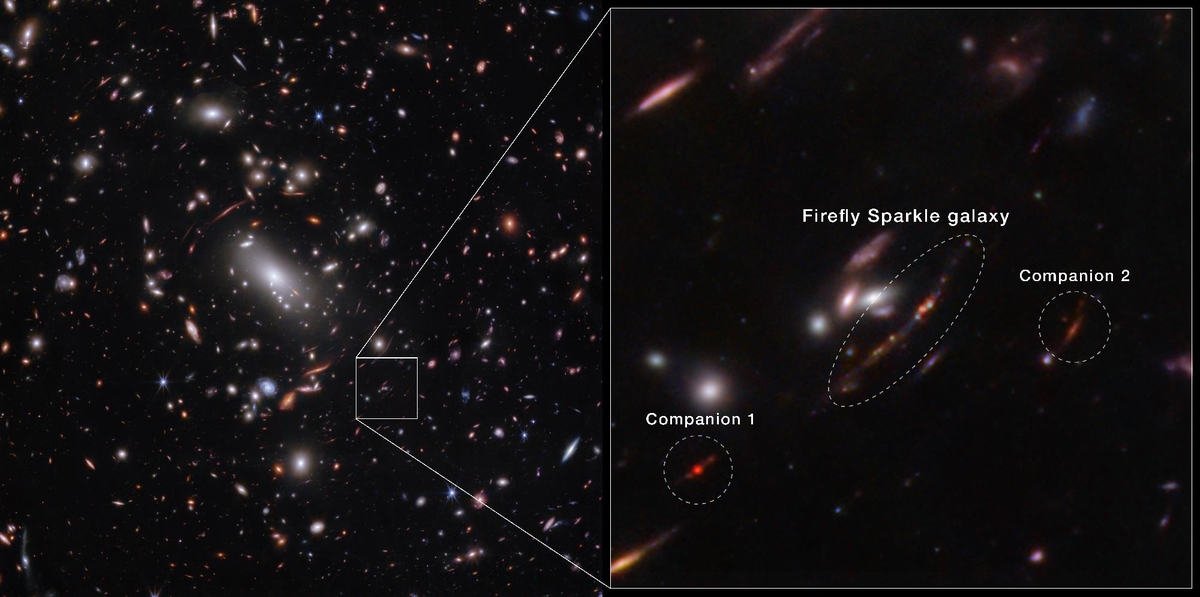

최근 들어서 RXCJ0600-z6처럼 기존의 추정과는 전혀 다른 움직임을 보이는 초기 우주의 어린 은하들이 몇 개 발견됐지만, 그 은하들의 나이는 이 아기 은하보다 더 많다.

대표적인 사례가 지난해 8월 독일과 네덜란드 공동연구진이 ALMA를 이용해 발견한 SPT0418-47이다. 이 은하는 태어난 지 14억년밖에 되지 않았지만 우리은하 같은 나선은하의 특징인 회전 원반과 중심부에 별이 밀집해 불룩하게 보이는 팽대부가 있는 것으로 밝혀졌다.

미국 항공우주국(NASA)은 이번에 발견된 RXCJ0600-z6를 올해 10월에 발사하는 제임스 웹 우주망원경의 향후 관측 대상으로 선정했다. ALMA는 탄소 등 차가운 가스의 움직임을 분석할 수 있지만 제임스 웹 우주망원경은 뜨거운 가스의 움직임을 보여줄 수 있을 뿐만 아니라 별의 개수를 상세히 보여주는 영상도 제공할 수 있다.

후지모토 세이지 연구원은 이 첨단 망원경들로부터 얻은 정보를 종합하면 RXCJ0600-z6의 다층 구조를 만들 수 있을 것이라고 밝혔다.

이에 관한 구체적인 연구 결과는 국제 학술지 ‘천체물리학저널(Astrophysical Journal)’과 ‘영국 왕립천문학회 월간보고(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)’ 최신호에 두 편의 논문으로 각각 발표됐다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-04-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터