탄소 중립을 향한 이른바 CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage) 기술 중에서는 이산화탄소의 포집만 중요한 것이 아니라, 이를 유용하게 활용하거나 격리된 곳에 저장하는 것도 매우 중요한 일이다. 포집된 이산화탄소를 재사용하는 곳으로는 시멘트와 같은 무기질의 재료를 만들거나 플라스틱 또는 다양한 화학물질을 생산하는 공정 등을 들 수 있다.

이산화탄소를 이루는 탄소 성분은 동식물을 비롯하여 매우 다양한 물질을 구성하고 있기 때문에, 이산화탄소로부터 식품, 생활용품, 연료 등을 만들어서 다시 활용하는 기술은 앞으로 CCUS에서도 상당히 핵심적인 기술로 떠오르고 있다. 다만 이렇게 만들어진 제품에 많은 양의 이산화탄소가 포함되어 있다고 하더라도 제품들을 생산하는 과정에서도 에너지가 소모될 것이므로, 도리어 전체적으로 더 많은 탄소를 배출한다면 물론 전혀 의미가 없다.

즉 이산화탄소의 재활용 기술에는 탄소의 순 배출량을 마이너스로 만들고, 제품의 제조 단가를 낮추는 것이 큰 관건이 된다. 일단은 기존에 이산화탄소의 배출이 컸던 분야를 중심으로 이산화탄소를 효율적으로 재활용하는 기술들이 연구 개발되고 있는데, 그중 하나가 항공 연료 분야이다.

전기자동차가 대거 보급되고 고속철도와 전철 등이 발달하면서 앞으로 육상교통에서는 화석연료의 사용이 많이 줄어들 것으로 기대되지만, 항공교통 분야에서는 탄소를 많이 감소시키는 것이 대단히 어려운 문제이다. 드론이나 작은 비행체가 아니라면, 거대한 장거리 여객기 등을 전기 배터리로 작동시키는 것은 사실상 불가능하기 때문이다. 게다가 대형 제트여객기들에서 화석연료를 태워서 발생시키는 이산화탄소의 양은 엄청난 수준이다.

스위스의 한 대학에서는 이산화탄소로부터 항공기의 연료로 쓰일 수 있는 액체 탄화수소를 만드는 연구를 진행하고 있다. 공기 중에서 이산화탄소와 물을 포집한 후, 태양의 복사열을 모아서 열화학반응을 통하여 합성 가스를 만들어내는 방법인데 이른바 솔라 메탄올(Solar methanol)이라고 부른다. 물론 이렇게 만들어진 연료를 연소시키면 다시 이산화탄소가 되지만, 원래 대기 중에서 얻었던 것을 되돌려보내는 것이므로 최소한 ‘탄소 중립’은 이룬다고 할 수 있다. 이 방법이 성공한다면 이산화탄소 배출의 상당량을 줄일 수 있을 것으로 기대되는데, 아직은 솔라 메탄올의 가격이 일반 항공 연료보다 크게 비싸서 당장 실용화하기는 어려운 수준이다.

제조 공정에서 이산화탄소를 대단히 많이 발생시키는 산업 중 하나가 바로 시멘트 생산으로서, 전 세계 연간 탄소 배출량의 8% 정도가 이 과정에서 나온다고 한다. 따라서 이산화탄소를 재료로 하여 시멘트를 만들 수 있다면 탄소 배출량 절감에 상당한 도움이 될 것이다. 여러 곳에서 이런 기술을 개발하고 있는데, 산업폐기물과 이산화탄소를 결합하여 시멘트를 제조하는 방법 등이다.

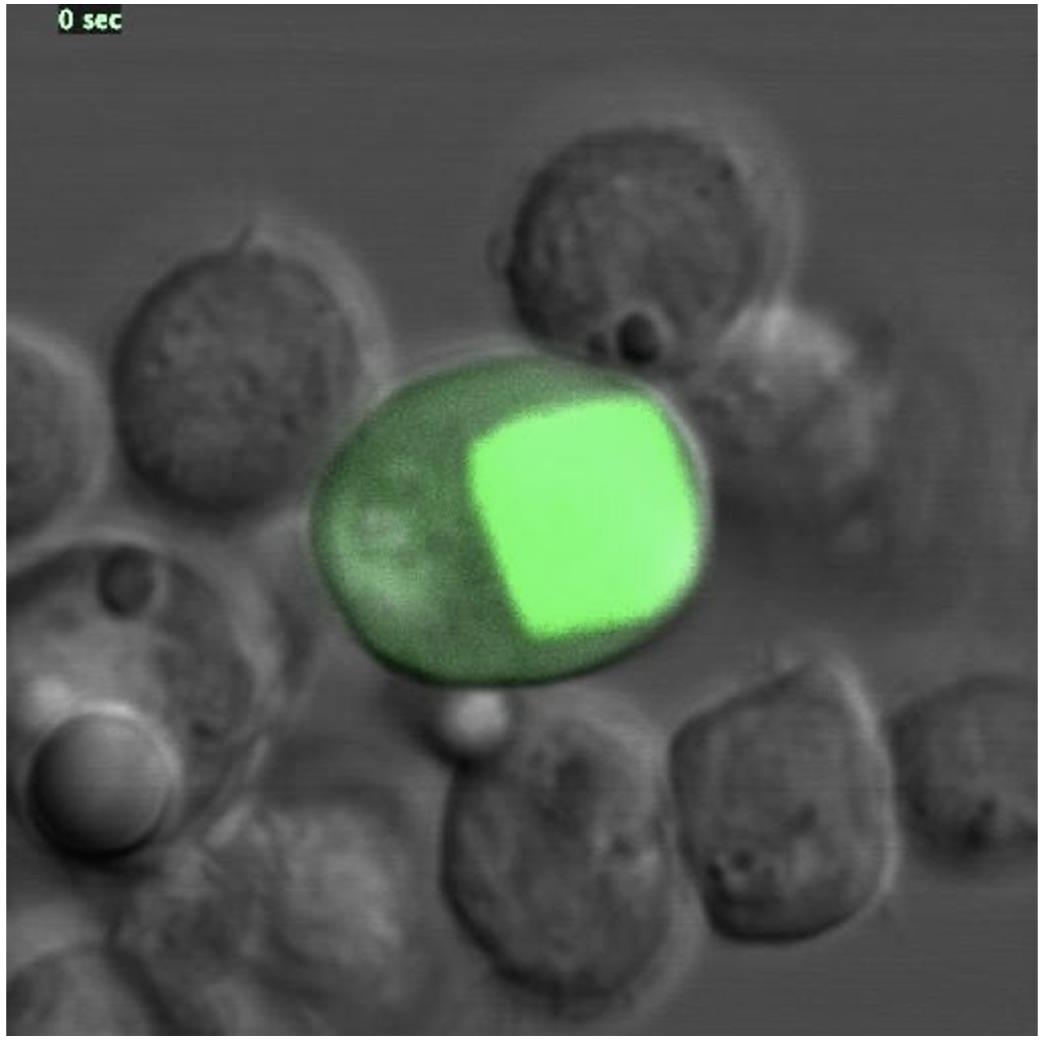

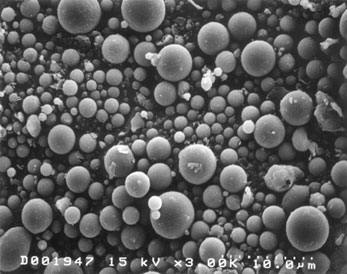

석탄이나 중유 등을 연소했을 때에 생기는 미세한 입자 형태의 재를 플라이 애쉬(Fly ash)라고 하는데, 대기 오염 물질 중 하나이므로 이를 모아서 시멘트에 섞어 재활용하는 방법은 오래전부터 널리 사용됐다. 최근 어느 탄소 재활용 기업은 플라이 애쉬에 이산화탄소를 주입하여 결합함으로써, 표면 반응성이 높은 나노입자로 된 시멘트 원료를 선보여서 주목을 받았다. 이 재료로 시멘트를 만들면 적은 양의 시멘트로도 기존보다 훨씬 강도가 높은 콘크리트를 형성할 수가 있어서, 시멘트의 사용량도 줄이고 이산화탄소도 재활용하는 일석이조의 효과를 얻을 수 있다고 한다.

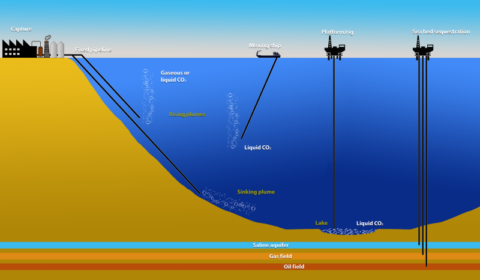

이산화탄소 재활용 기술과 아울러, 대기 등으로부터 포집된 이산화탄소를 격리하여 저장하는 것도 CCUS에서 대단히 중요한 분야이다. 이산화탄소가 다시 대기로 방출되지 않도록 장기적이고 안정적으로 저장하는 방법으로는 바다 또는 해저 바닥에 저장하는 해양 저장기술(Ocean storage technology)과 땅속 깊은 곳에 저장하는 지중 저장기술(Geologcial storage technology) 등이 있다.

해양 저장기술은 이산화탄소를 기체나 액체, 고체 또는 하이드레이트(Hydrate)의 형태로 해양에 분사하거나 주입하여 저장하는 것인데, 다른 문제를 발생시킬 소지가 커서 그다지 활발히 연구되지는 않고 있다. 즉 이산화탄소 때문에 해양의 생태계가 파괴되거나 해양이 산성화할 우려가 있고, 무엇보다도 해양 자체가 지구 탄소 순환의 한 요소를 이루는 시스템을 구성하므로 영구적인 이산화탄소 저장이 매우 어렵기 때문이다.

지중 저장기술은 이산화탄소를 안정적으로 격리, 저장할 수 있는 실용적이고 효과적인 방법으로서 오래전부터 연구개발이 되었다. 이미 전 세계적으로 수십 곳 이상의 대형 이산화탄소 지중 저장소가 운영되고 있고 새로운 프로젝트들도 활발히 진행되고 있는데, 이산화탄소의 지중 저장은 지하의 석유나 천연가스 회수 등에도 도움이 되는 경우가 많다.

해양이나 지중 저장기술 이외에 탄소를 저장하는 방법으로는 이산화탄소를 칼슘과 마그네슘 등의 금속산화물과 반응시켜서 저장하는 광물탄산염화기술(Mineral carbonation technology)도 있으나, 반응 속도와 효율이 낮고 에너지가 많이 들며 다른 환경 문제를 일으킬 우려가 있다는 것이 단점으로 지적됐다. 최근 탄소 저장 스타트업 기업 하나가 기존의 문제점을 보완하여 이산화탄소를 물에 용해하여 금속 성분이 많은 현무암에 반응, 결합해 저장하는 기술을 선보였는데, 화산섬으로 현무암이 매우 풍부한 아이슬란드 등지가 이런 방법으로 이산화탄소를 저장하기 매우 좋은 장소라고 주장하기도 한다.

- 최성우 과학평론가

- 저작권자 2021-08-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터