겨울철 처마 밑에 달린 고드름을 구부려 본 적이 있다면, 고드름이 얼마나 딱딱하고 부서지기 쉬운지 기억할 것이다. 고드름은 순식간에 조각으로 부서진다.

얼음은 너무나 딱딱하면서도 연약하기 때문에 쉽게 부서진다는 고정관념이 깨졌다. 얼음을 특수한 환경에서 실처럼 가느다랗게 만든 다음 힘을 가하면 구부러질 뿐 아니라, 힘을 빼면 원래 모습대로 되돌아온다. 이렇게 구부러지는 얼음에 대한 논문이 7월 9일 자 사이언스 저널에 발표됐다.

중국 저장 대학(Zhejiang University)의 나노 과학자 페이젠 수(Peizhen Xu) 연구팀은 가능한 한 적은 구조적 결함을 가진 얼음을 만들려고 노력했다. 연구팀은 같은 구부러지는 얼음을 만들기 위해 전기전압이 충전된 바늘을 사용해 냉각된 방 안에 수증기를 끌어들였다. 그 결과로 생긴 실 같은 얼음은 직경이 몇 마이크로미터 이하였다. 이는 일반적인 사람 머리카락보다 훨씬 가느다란 것이다.

텅스텐 바늘에 전기 걸고 수증기 쬐어

보통 얼음은 구조적인 결점을 가지고 있다. 작은 균열이 가득하고, 기공이 퍼져있으며 또는 잘못 정렬된 얼음 결정 부분이 존재한다. 그러나 초저온 냉각실에서 특별히 만들어진 얼음은 매우 다른 특성을 갖는다.

얼음은 우리가 항상 기대하는 대로 다뤄지지 않는다. 얼음의 탄성은 이상할 정도로 낮다. 과학자들의 분석에 의하면 얼음은 이론적으로는 최대 15%의 탄성 변형률을 가져야 한다. 그러나 실제 얼음을 가지고 측정한 얼음의 최대 탄성 변형률은 0.3% 미만이었다. 이론적인 예상치와 실제 측정치 사이에 커다란 불일치가 나타나는 이유는 얼음 결정이 깨지기 쉬운 구조적 결함을 가지고 있기 때문이다.

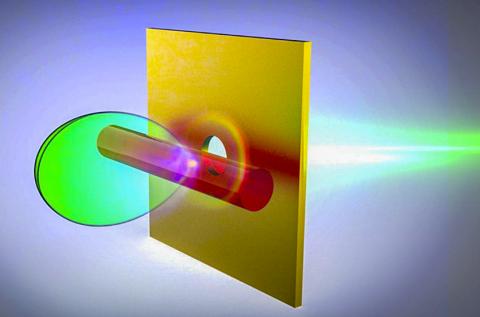

실험은 이전에 시도했던 것보다 훨씬 추운 섭씨 -50°C에 있는 초저온실에서 텅스텐 바늘로 이루어졌다. 텅스텐 바늘에 전기 전압이 걸려있다. 수증기가 초저온실로 방출되고 전기장이 만들어졌다. 이 환경에서 바늘은 물 분자를 끌어당겨 결정화시켜서, 인간의 머리카락 폭보다 작은 약 10 마이크로미터의 극세사 섬유 같은 얼음 실을 형성했다.

다음 단계는 초저온실 온도를 –70°C에서 -150°C까지 낮추는 것이었다. 이러한 낮은 온도에서 연구원들은 얼음 섬유를 구부려 보았다.

-150°C 환경에서, 과학자들은 가로 4.4 마이크로미터의 극세사 섬유 같은 얼음이 20 마이크로미터의 반경을 가진 거의 둥근 모양으로 구부러질 수 있다는 것을 발견했다. 그것도 조금 구부러지는 흉내만 내는 것이 아니다. 얼음이 180도 가까이 구부러지면서 고리를 형성할 정도로 대단히 유연한 성질을 보여준다. 이것은 얼음에 대한 물리학의 새로운 무대를 열어놓았다. 이럴 때 최대 탄성 변형률은 10.9%로, 이전에 시도했던 것보다 훨씬 더 이론적인 한계에 가깝다는 것을 의미한다.

게다가 얼음에 가한 힘을 빼면, 얼음이 이전의 모양으로 다시 튀어 올랐다는 것이다. 비록 우리에게 얼음은 똑같이 보일지 모르지만, 얼음의 결정 구조는 꽤 다양할 수 있다. 얼음 결정에서 분자의 서로 다른 구조를 갖는 상(phase)은 꽤 많이 있다. 상의 전환은 압력 및 온도와 관련된 다양한 조건에서 발생할 수 있다.

초저온 광섬유 대체 재료로 사용 가능

보통 우리가 보는 얼음의 상은 Ih라고 하며, 육각형의 결정 형태를 갖는다. 구부러진 얼음의 구부러진 부분의 결정 형태는 Ih상에서 순간적으로 육면체 형태를 가진 II 상으로 변한다는 점을 주목했다. -70°C도 이하의 얼음 섬유는 구부러질 때 이같은 상 전환이 이뤄졌으며, 그 반대도 가능하다. 연구원들은 이번 연구가 얼음의 상전이 현상을 연구하는 새로운 방법을 제공할 수 있다고 지적했다.

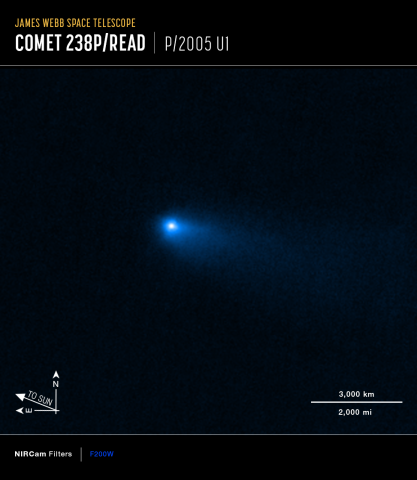

연구팀은 이 얼음을 이용해서 광케이블로 사용하는 방안을 모색했다. 그랬더니 질화실리콘, 실리카 등 첨단 광케이블 재료만큼 여러 파장이 효과적으로 전달됐다. 극저온에서 광케이블 재료로 활용될 것으로 보인다.

"우리는 예를 들어 얼음에 대한 분자 흡착, 환경 변화, 구조적 변화, 얼음 표면 변형 등을 연구하기 위한 저온 센서로 섬유 같은 얼음을 사용하는 것을 생각할 수 있다"고 연구원들은 논문에서 썼다.

실같이 가느다란 얼음은 눈송이에 자연적으로 형성된다. 실험실에서 인공적으로 만드는 얼음과 달리, 눈송이는 흠 없는 단일 얼음 결정으로 구성되지 않는다. 작은 조각의 눈송이도 휘어질 수 있다는 것을 암시하는 것으로서 연구원들은 눈송이의 얇은 부분은 구부러질지 모른다고 말했다.

[관련 영상 보기]

- 심재율 객원기자

- 저작권자 2021-07-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터