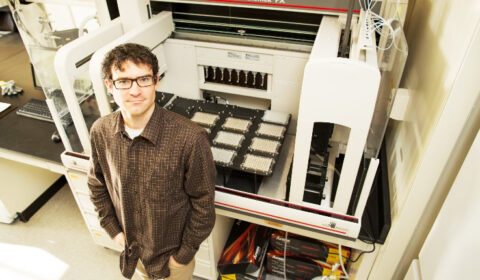

미국 리하이 대학(Lehigh University) 그레고리 랭(Gregory Lang) 생물학부 교수 연구팀은 효모(yeast)를 가지고 실험실에서 1000세대에 걸친 진화 과정을 실험했다고 밝혔다. 그랬더니 진화가 일직선으로 발생하는 것이 아니라, 서로 복잡하게 다단계로 영향을 미치면서 진행되는 진화 과정을 확인했다고 발표했다.

특히 가장 진화한 복제 세포는 가까운 조상 세포와의 경쟁에서는 우세를 보였지만, 먼 조상 세포와의 경쟁에서는 패배했다고 설명했다.

이같이 서로 물고 물리는 경쟁우위의 관계는 마치 가위바위보 놀이를 연상시킨다. A보다 B가 낫고, B보다 C가 낫다면, A보다 C가 낫다는 결과가 나타나야 한다. 그러나 A, B, C 세 가지 특징 중에서 두 가지가 맞붙으면 우위 관계가 나타나지만, 종합적으로 보면 어떤 하나도 절대로 모든 상황에서 우위를 차지하기 힘들다.

연구팀은 서로 물고 물리는 비이행성 관계가 복잡한 진화의 풀리지 않는 수수께끼를 해석하는 데 매우 중요한 증거가 된다고 주장했다.

경쟁뿐 아니라 상호작용에서도 비이행성 작용이 일어난다. 유기체가 주변 환경에 더 잘 적응하는 과정인 '자연선택'은 진화론의 가장 기본적인 개념으로써 짧은 시간 간격으로 관찰될 수 있다. 그러나 자연선택에 의해 장점 만이 축적되는 것인지에 대해서는 아직도 논쟁이 여전하다.

다시 말하면 연속적으로 가위바위보 놀이 같은 진화 과정이 누적되었을 경우 가장 최근에 태어난 세대가 항상 모든 조상 세대보다 더 적합할 것으로 기대할 수 있다. 하지만 이것은 모든 경우에 항상 사실은 아닌 것으로 밝혀졌다고 연구팀은 발표했다.

1000세대의 효모로 ‘진화 실험’ 벌여

진화 과정에서 후손 유기체가 조상 유기체 보다 덜 적합한 유기체를 생산한다는 비이행성 상호작용이 일어난다. 그러나 비이행성 진화에 대해서는 실험적인 입증이 부족했다.

랭 교수 연구팀은 한 세대가 짧은 효모를 가지고, 1000세대에 걸쳐 진행하는 진화 실험을 실시했다. 그랬더니 가장 진화한 복제 세포는 최근의 조상 세포를 능가하지만, 먼 조상 세포와의 직접적인 경쟁에서는 패배한 것이다.

이 경우 비이행성은 효모 핵 게놈과 세포 내 RNA 바이러스의 게놈에서 적응성 변화를 수반하는 다단계 선택 결과에서 비롯되었다. 연속적인 선택의 결과가 먼 조상에 비해 적합성이 떨어지는 유기체를 낳을 수 있다는 실험적인 증거를 제공한 것이다.

이라이프(eLife) 저널에 발표한 논문에서 랭 교수는 "진화에 대해 일반적으로 두 가지 오해가 있다"고 말했다.

첫 번째는 진화가 직선적인 '발전의 행군'이라는 주장이다. 다시 말해 진화는 각 계통을 따라가는 유기체가 이전에 왔던 모든 유기체들보다 더 적합하다는 것이다.

연구팀은 어떻게 특정한 계보 혈통을 따라 비이행성이 발생했는지 알아내기 시작했다. 1000세대에 걸친 효모 실험에서, 세포 내 바이러스의 단계적 열화와 결합된 효모 핵 게놈의 적응에 의해 비이행성이 일어났다. 처음에 효모는 바이러스 인코딩 독소를 생성했으며, 독소에 대항하는 면역이 생겼다. 독소에 적응하게 된 효모가 독소를 생산하는 돌연변이를 수정하면서 시간에 따라 독소 생산은 줄어들게 되었다.

이에 따라 더 이상 독소가 생성되지 않았기 때문에 독소 면역력이 상실됐다. 결국 가장 최근에 진화한 효모는 먼 조상과 경쟁하게 되면, 독소로 인해 개체수가 줄어들었다.

진화에 대한 두 번째 오해는 “선택을 한 지점이 있다는 것이다"고 랭 교수는 설명했다. 선택은 여러 단계의 생물학적 조직에서 '다단계 선택'이 동시에 작동할 수 있다. 이번 효모 실험에서도 다단계 선택은 흔했다고 랭은 말한다.

다단계 선택이 한 세포 내부에서 일어나기도 하지만, 효모 개체군 내부에서 효모 개체 사이에서도 일어난다. 중요한 것은 한 수준에서 적합한 선택이 다른 수준에서는 적합성에 영향을 미칠 수 있다는 점이다.

랭 교수는 "게놈 진화에 대한 연구를 개체군으로 확대했을 때, 우리가 연구한 약 140개의 개체군 중 거의 절반이 다단계 선택을 경험하여 핵과 바이러스 게놈 모두에서 '적응 돌연변이'를 고친다는 것을 발견했다"고 덧붙였다.

이 같은 '실험실 진화 실험'은 진화 원리를 연구하는데 매우 효과적인 최초의 연구라고 연구팀은 설명했다. 진화 실험은 비이행성 상호작용을 보여주면서 진화에 대한 메커니즘을 제공할 수 있다.

다윈 진화론에 깊이를 더하다

공저자인 션 바스커크(Sean W. Buskirk) 박사는 "결국 조상에 바이러스가 존재한다는 것은 효모 개체군이 진화하면서 서로 경쟁하고 상호작용하는 방식에 큰 영향을 미친다"고 말했다.

이번 연구는 진화생물학에서 중요한 이론인 단속평형설(斷續平衡說, punctuated equilibrium)을 보완하는 실험이 될 수 있다.

진화를 이야기할 때 가장 큰 장애는 중간 화석이 발견되지 않는다는 점이다. 가장 확실한 증거라고 믿었던 화석에서 오히려 종과 종간의 단절성을 인정하게 되자 단속평형설이 등장했다. 1960년대 미국 고생물학자 엘드리지(Niles Eldredge 1943∼)가 단속평형설을 처음 주장한 이후 1980년대 들어 하버드 대학 스티븐 굴드(Stephen Jay Gould 1941∼2002) 교수가 발전시켰다.

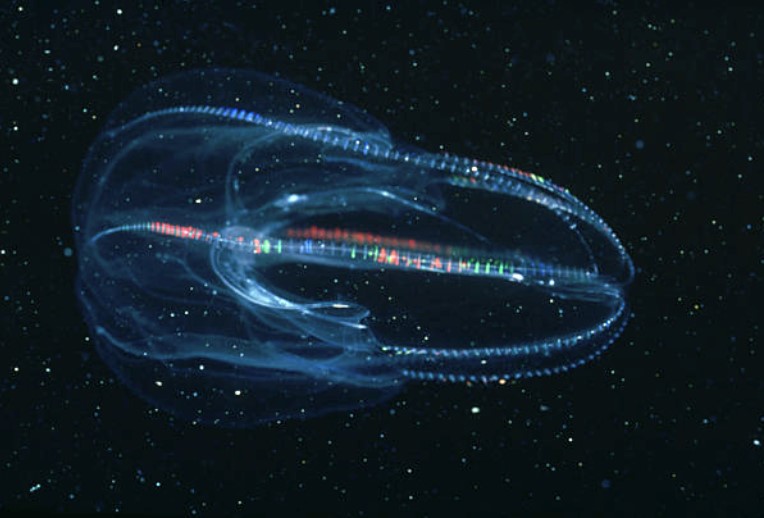

진화는 짧은 기간에 급격한 변화로 일어나지만, 그 후 긴 시간이 지나가는 동안 평형을 이룬다고 본다. 이 이론은 다윈 진화론의 일부를 부정하면서 약점을 보완하는 입장을 취하고 있다. 실제로 몇 천만 년 이상 진화되지 않는 ‘살아있는 화석’ 같은 생물이 존재한다. 실러캔스, 투구게, 앵무조개, 뉴질랜드의 쐐기도마뱀, 은행나무 등이 살아있는 화석으로 꼽힌다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2021-02-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터