지구온난화를 일으키는 원인으로는 여러 가지를 꼽을 수 있겠지만, 화석연료의 과다 사용으로 발생하는 이산화탄소를 빼고 이야기할 수 없겠죠.

그래서 세계적으로 대기 중 이산화탄소를 줄일 수 있는 기술에 관한 연구가 주목받고 있어요. 오늘은 그중에서 이산화탄소를 에너지 및 원료물질로 바꾸거나 땅 속 깊이 묻어버리는 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)에 대해서 알아볼 거에요.

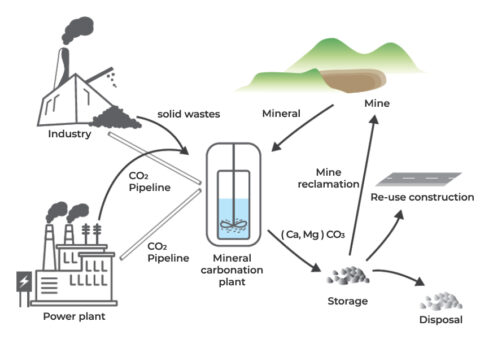

아래 그림은 CCUS의 기본 원리인데요. 보시는 것처럼 발전·산업공정에서 발생하는 온실가스를 포집한 후 산업원료나 제품으로 변환해서 사용(CCU)하거나 지하 저층에 주입해서 영구적으로 격리(CCS)하는 기술로써 탄소중립의 핵심기술로 여겨지고 있답니다.

국제에너지기구에서는 탄소배출 제로를 가능하게 할 유일한 기술이라고 부른다고 하네요. CCUS의 핵심기술에서도 정부출연연구기관의 활약은 세계적 수준을 자랑하고 있습니다.

한국과학기술연구원(KIST), 한국지질자원연구원(KIGAM), 한국에너지기술연구원(KIER), 한국화학연구원(KRICT) 등이 연구에 박차를 가하고 있답니다.

전기화학 기술로 버려지는 이산화탄소가 없도록

[한국에너지기술연구원]

이산화탄소로 새로운 자원을 만들거나 지하에 저장하려면 일단 남김없이 잘 모으는 것이 중요하겠죠. 이것을 포집이라고 하는데요. 저렴한 비용으로 조금이라도 더 많은 이산화탄소를 포집하는 것이 핵심입니다. 여기에 관련한 기술은 한국에너지기술연구원이 꽉 잡고 있어요.

한국에너지기술연구원이 개발한 이산화탄소 포집 기술 ‘KIERSOL’은 1톤당 27달러 이하의 비용으로 이산화탄소를 90% 이상 회수할 수 있어요. 이산화탄소 포집 기술 중에서 최초로 녹색 기술인증을 획득한 유망 기술이죠.

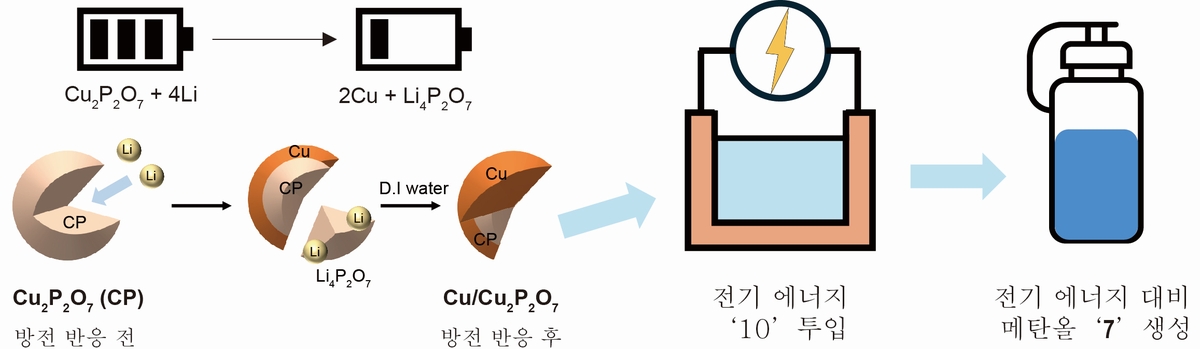

에기연은 포집기술 뿐만 아니라 CCU 기술에 필요한 에너지를 절약하는 방법도 개발했답니다.

기체 상태인 이산화탄소는 안정적인 분자구조로 되어 있어서 다른 물질로 만드는 반응을 유도하려면 엄청나게 많은 에너지가 필요해요. 그래서 많은 과학자가 이산화탄소를 액체에 녹여서 반응시키는 방법을 연구하고 있지만 반응에 필요한 만큼을 충분히 확보하지 못하는 것이 문제였죠.

이 문제를 에기연은 액체와 기체의 중간 단계라고 할 수 있는 수증기와 자체 개발한 전기화학 기술로 해결했습니다. 수증기가 촉매의 표면에 맺혀서 얇은 액체 막을 만들고 여기에 기체상태의 이산화탄소가 연속적으로 녹아들면서 빠르고 효율적으로 반응을 일으키는 거죠. 이 기술은 기존기술과 비교해서 2배 이상의 생산성을 보여줘서 2021년 5월 화학분야 세계적 귄위지인 ‘앙케반테 케미(Angewandte Chemie)’에 소개되기도 했어요.

인공광합성 기술의 다양한 촉매 기술 개발

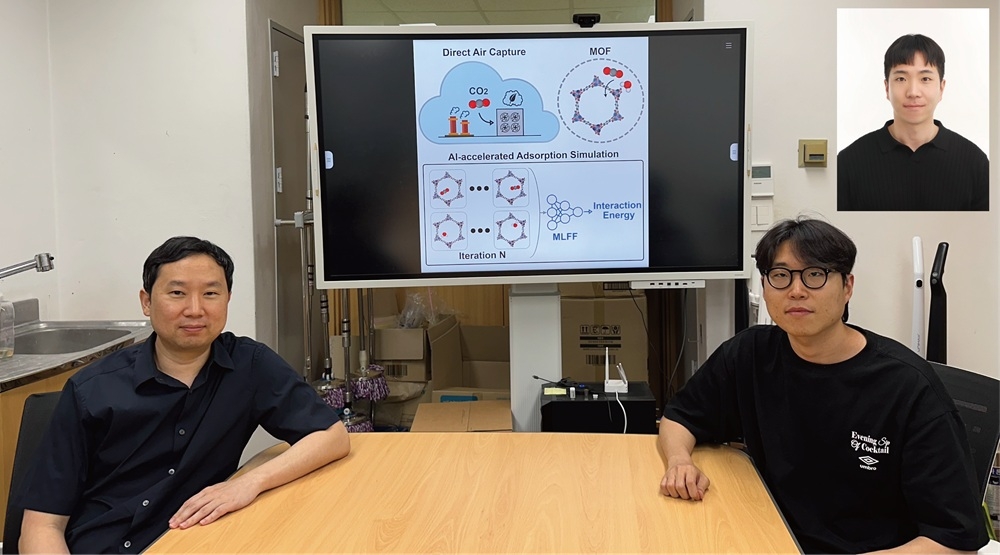

[한국과학기술연구원]

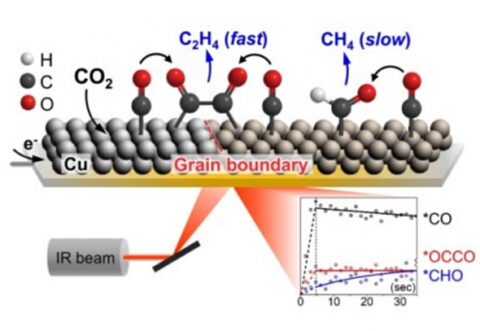

에기연과 마찬가지로 KIST도 전기 화학 기술로 이산화탄소 활용 기술을 개발하고 있습니다. CCU 중에는 태양광 같은 신재생 에너지를 이용해서 물과 이산화탄소를 탄화수소 화합물로 바꿔주는 연금술 같은 기술이 있어요. 이걸 인공광합성이라고 하는데요.

인공광합성은 촉매로 어떤 물질을 사용하는가에 따라서 만들어지는 화합물이 달라지는 특징을 가지고 있어요. 여러 가지 촉매 중에서 영화 ‘아이언맨’의 아크 원자로에도 쓰였던 금속인 ‘팔라듐’을 이용하면 ‘포름산’이 만들어지는데요. 포름산을 만드는 과정에서 팔라듐 촉매 성능이 너무 빨리 나빠져서 생산성이 좋지 않은 고질병이 있죠. 거기다 팔라듐이 워낙 고가 금속이라 상업화는 엄두도 못 내고 있었어요. ‘토니 스타크’ 정도 되어야 맘껏 구매해서 쓸 수 있는 금속이랍니다.

KIST가 환원·산화 반응을 주기적으로 교차하면서 유도하는 ‘2단계 전기분해법’이라는 기술을 고안해서 이 문제를 해결했어요. 촉매 활성을 영구적으로 유지하면서도 98%의 선택도로 포름산을 생성해내는 정말 놀라운 촉매 반응 시스템이랍니다.

KIST는 또 이산화탄소를 에틸렌이나 에탄올 같은 쓸모 있는 탄소화합물로 만들 수 있는 ‘전기 촉매 기술’ 개발에도 성공했어요. 이어서 2020년 11월에는 새로운 촉매 소재로 구리수산화물(Cu(OH)2) 나노와이어를, 2021년 3월에는 성게 모양의 구리 나노촉매 전극을 개발해서 에틸렌 대용량 생산량을 50%까지 향상시키는 쾌거를 거뒀답니다. 실용화에 한 발 더 다가선 거죠.

촉매 화학 기술로 쪼개고 보태서 자원으로 변신

[한국화학연구원]

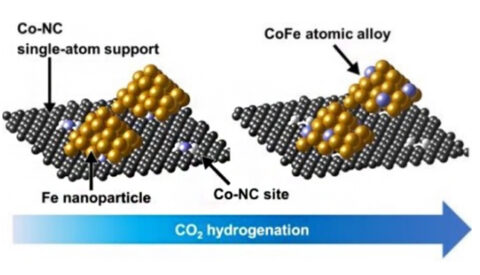

한국화학연구원도 CCUS 연구에서 중요한 역할을 하고 있죠. 화학연은 철 기반의 철·구리·칼륨을 이용하면 이산화탄소를 휘발유로 변환할 수 있다는 걸 알아냈는데요. 구리는 이산화탄소를 일산화탄소(CO)와 산소(O)로 쪼갠 후 철 표면에 흡착된 산소를 제거하는 역할을 하고, 칼륨은 일산화탄소끼리 연쇄적으로 붙게 만들어서 탄소 고리를 이어주는 역할을 한다는 걸 알아낸 거죠. 거기다, 기존 800℃ 고온에서 전환이 이뤄졌던 간접전환 방식보다 300℃ 정도의 비교적 저온에서 반응이 진행할 수 있는 직접전환 방식이어서 가공도 훨씬 수월해졌습니다. 지난 5월에는 휘발유의 원료인 나프타로 직접 전환이 가능한 촉매 기술을 추가로 개발했어요.

화장품을 바르는데 사용하는 쿠션도 이산화탄소로 만들 수 있게 됐어요.

화학연은 2020년 9월 이산화탄소를 이용해서 ‘프로필렌 카보네이트’를 만드는 촉매 공정을 개발했습니다. 이 ‘프로필렌 카보네이트’는 ‘폴리올’이라는 소재의 기초원료이며, ‘폴리올’은 폴리우레탄의 원료죠.

네. 바로 이 폴리우레탄이 우리가 사용하는 화장품 쿠션의 재료랍니다. 그리고 폴리우레탄은 딱딱하게 만들면 건축 단열재로도 사용이 가능해요. 실제로 화학연은 (주)폼웍스, KPX케미칼(주)과 함께 화장품 쿠션과 건축 단열재 시제품 제조에 성공했어요.

2020년 11월에는 이산화탄소를 이용해서 우리나라가 연간 약 10만 톤을 수입해 사용했던 화학소재인 ‘알파올레핀’을 만들 수 있는 촉매 공정 기술을 발표했어요.

화학연이 개발한 촉매로 저렴한 재료인 글리세롤에서 수소만 떼어내 이동시킨 다음 이산화탄소와 반응하게 하면 젖산과 포름산도 만들어 낼 수 있어요. 이론적으로 기존 촉매보다 10~20배 정도 활성이 좋고, 생산량도 2배 정도 높은 수치를 나타냈다고 합니다.

이산화탄소를 땅 속에 고이 묻어 해가 없도록

[한국지질자원연구원]

CCUS 기술 중에서 활용만큼 중요한 기술이 바로 지하에 저장하는 기술이랍니다. CCS(이산화탄소 포집 및 저장기술)라고 불리는데요. 한국지질자원연구원은 발전소, 제철소 등에서 발생하는 이산화탄소를 포집해서 땅속의 적당한 위치에 주입해 대기 중으로 빠져나오지 않도록 하는 ‘이산화탄소 지중저장기술’을 개발하고 있어요.

우리나라는 2008년부터 이산화탄소를 저장할 수 있는 적당한 부지를 찾는 것으로 시작해서 지금도 계속해서 실증사업을 이어오고 있어요. 2030년부터는 연간 1000톤 이상의 이산화탄소 감축을 목표하고 있죠.

지자연은 CCS 말고 CCU 분야 연구도 함께 하는데요. 바로 탄소광물화 기술이에요. 이산화탄소를 자원으로 사용할 수 있는 광물로 바꿔주는 기술입니다.

지자연 연구진은 ‘원료 배합설계 기술’로 차수성시멘트 생산기술을 개발했어요. 연구진은 복합 탄산염과 차수성시멘트를 활용해서 폐광산 채움재 등으로 활용하는 실증까지 추진하고 있죠.

여기까지 지구온난화의 주범으로 눈총만 받던 이산화탄소가 우리 과학자들의 노력에 의해 소중한 자원으로 재평가 받는 순간들을 알아봤어요.

탄소중립은 기후위기에 맞서서 우리 세대가 할 수 있는 최선의 대응이라고 해요. 그만큼 우리 후대를 위해 너무나 중요한 과제죠. 우리나라 출연연의 CCUS 기술이 탄소중립이라는 중요하고도 어려운 숙제를 풀어낼 수 있는 가장 확실한 모범 답안지가 되길 희망해 봅니다.

* 이 글은 국가과학기술연구회(NST)에서 발간하는 ‘꿰어야 보배’로부터 제공받았습니다.

- 국가과학기술연구회

- 저작권자 2021-11-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터