블랙홀과 중성자별 간의 충돌이 처음으로 탐지됐다. 우주 중력파 검출을 연구하는 라이고-비르고(LIGO-Virgo) 네트워크 국제 과학자팀은 지난해 1월, 10일 간격으로 발생한 두 충돌-합병 사건을 분석해 ‘우주물리 저널 레터스’(The Astrophysical Journal Letters) 29일 자에 발표했다.

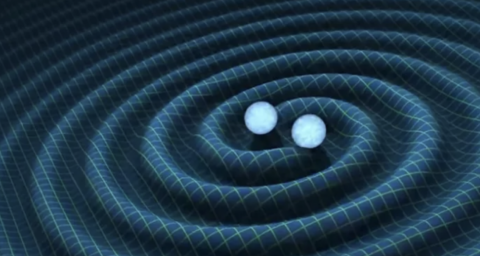

과학자들은 이 극단적인 사건들로 인해 발생한 중력파가 약 9억 광년에 걸친 여행 끝에 지구에 도달했으며, 두 경우 모두 파트너인 블랙홀이 중성자별 전체를 삼켰을 것으로 추정하고 있다.

중력파란 움직이는 거대한 물체에 의해 생성되는 시공간의 일그러짐이 광속으로 파도처럼 전달되는, 중력의 주기적인 변화를 말한다. 아인슈타인의 일반상대성이론에 의해 예측됐으며, 2015년 9월 중력파가 처음 관찰된 뒤 여기에 결정적 기여를 한 미국 과학자 세 명이 2017년 노벨물리학상을 받은 바 있다.

중력파 측정 뒤 5년 동안 연구자들은 블랙홀 쌍과 중성자별 쌍이 합쳐짐으로써 발생하는 50개 이상의 중력파를 확인했다. 블랙홀이나 중성자별 모두 거대한 별들의 시신으로서, 블랙홀들은 중성자별들보다 더 크다.

“누락된 쌍성 유형 발견”

이번 새로운 연구에서 과학자들은 블랙홀과 중성자별의 충돌이 모두 포함된 두 개의 희귀한 사건에서 중력파를 감지했다고 발표했다.

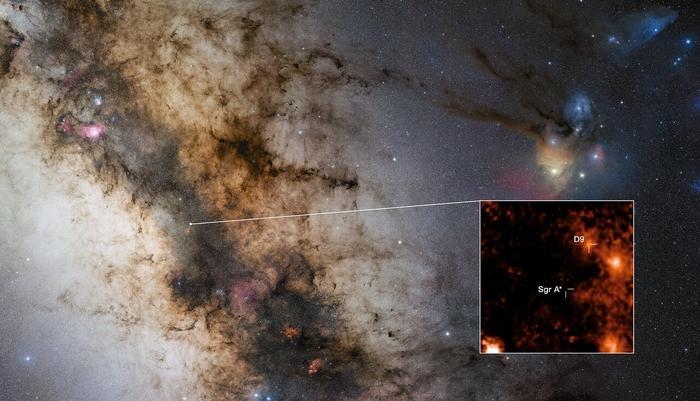

중력파는 미국 국립과학재단(NSF)의 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO, 라이고)와 이탈리아의 비르고(Virgo) 검출기에 의해 감지됐다. 일본의 카그라(KAGRA) 검출기는 2020년에 LIGO-Virgo 네트워크에 합류했으나 이번 검출에서는 연결이 되지 않았다.

2020년 1월 5일에 발견된 첫 번째 병합(merger)은 우리 태양 질량의 약 9배에 달하는 블랙홀과 1.9배에 달하는 중성자별이 포함됐다. 이어 1월 15일 발견된 두 번째 병합에는 태양 질량의 여섯 배인 블랙홀과 1.5배인 중성자별이 포함됐다.

천문학자들은 지금까지 수십 년 동안 우리 은하 안에서 블랙홀을 공전하는 중성자별을 찾기 위해 노력했으나 아무것도 발견하지 못했다.

프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 소속으로 니스 코뜨 다쥐르 관측소의 아스트리드 램버츠(Astrid Lamberts) 연구원은 “이번에 우리 은하 밖에서 중성자별-블랙홀 병합을 새롭게 발견해 누락된 쌍성(binary star) 유형을 찾아냈다”고 말하고, “마침내 이런 시스템들이 얼마나 많이 존재하는지, 얼마나 자주 병합이 되는지 그리고 우리 은하에서는 지금까지 왜 이런 사례를 보지 못했는지를 이해할 수 있게 됐다”라고 덧붙였다.

“엄격한 심사 거쳐 확인”

두 가지 중 첫 번째 이벤트인 GW200105는 라이고 리빙스턴과 비르고 감지기에 의해 관측됐다. 라이고 검출기에서는 강력한 신호가 나왔으나 비르고 검출기에서는 작은 신호와 잡음이 섞여 나왔다. 미국 워싱턴 핸포드에 위치한 또 다른 라이고 감지기는 일시적으로 오프라인 상태였다.

연구팀은 중력파의 특성을 감안해 이 신호가 태양 질량의 1.9배 정도인 조밀한 물체(후에 중성자별로 확인)와 블랙홀이 충돌해 발생했다고 추론했다. 이 합병은 9억 광년 떨어진 곳에서 일어났다.

독일 포츠담 막스플랑크 중력 물리학연구소(AEI) 천체물리 및 우주 상대성 분과 하랄드 파이퍼(Harald Pfeiffer) 분과장은 “비록 하나의 검출기에서만 강한 신호를 볼 수 있었지만 이는 단순한 검출기 노이즈가 아니라 실제 사실이라는 결론에 도달했다”라며, “이 신호는 모든 엄격한 품질 검사를 통과하고 제3자적 관측 실행에서 볼 수 있는 모든 노이즈 이벤트를 넘어섰다”라고 밝혔다.

이 신호는 하나의 검출기에서만 강력하게 나타났기 때문에 우주에서 합병이 일어난 위치는 아직 불확실하다. 대략 보름달 크기의 3만4,000배에 해당하는 지역 어딘가에 있을 것으로 추정된다.

“지구 10억 광년 이내에서 병합 사건 한 달에 한 번씩 발생”

천문학자들은 두 병합 사건이 중력파로 감지된 직후 경보를 받고 하늘에서 관련 섬광이 있었는지를 검색했으나 아무것도 발견하지 못했다.

이는 병합이 일어난 곳까지의 거리가 너무 멀기 때문에 놀라운 일은 아니다. 파장과 관계없이 병합에서 나오는 빛이 매우 어두워서 가장 강력한 망원경으로도 감지하기가 어렵다는 것.

또한 블랙홀이 중성자별 전체를 삼켜버릴 만큼 크기 때문에 어떤 경우에도 이 합병으로 인해 빛의 쇼가 나타나지는 않았을 것으로 추정된다.

라이고 과학 협력 대변인인 패트릭 브레이디(Patrick Brady) 미국 위스컨신대(밀워키) 교수는 “이것은 블랙홀이 쿠키 몬스터와 같이 중성자별을 씹어서 조각 조각 흩날려버리는 사건이 아니다”라며, “그같이 흩날리는 것은 빛을 내는 것인데, 우리는 이들 경우에 그런 일이 일어났다고 생각지 않는다”라고 말했다.

이전에 라이고-비르고 네트워트는 두 개의 다른 중성자별-블랙홀 합병 후보를 발견한 바 있다. 2019년 8월 14일에 탐지된 GW190814라는 사건은 태양 질량 23배짜리 블랙홀과 태양 질량의 2.6배인 물체(가장 무거운 중성자별이거나 알려진 가장 가벼운 블랙홀로 추정)가 충돌한 것으로 보고 있다.

다른 후보는 2019년 4월 26일 탐지된 GW190426라는 이벤트로 중성자별-블랙홀 합병일 가능성이 있으나, 단순히 검출기의 노이즈 때문일 수도 있다.

이번에 중성자별과 합병되는 블랙홀로부터 두 가지 중력파를 확신 있게 관찰한 연구팀은 이를 기반으로 지구로부터 10억 광년 이내에서 이 같은 병합이 대략 한 달에 한 번 꼴로 일어난다고 추정하고 있다.

브레이디 교수는 “라이고와 비르고 및 카그라 탐지기 그룹은 2022년 여름에 시작될 예정인 다음 관측 실행을 위해 검출기를 개선하고 있다”라고 전했다.

그는 “향상된 감도로 병합파를 하루에 한 번 이상 탐지하고 블랙홀과 중성자별을 구성하는 초고밀도 물질의 속성을 더욱 잘 측정하기를 기대하고 있다”라고 밝혔다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-07-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터