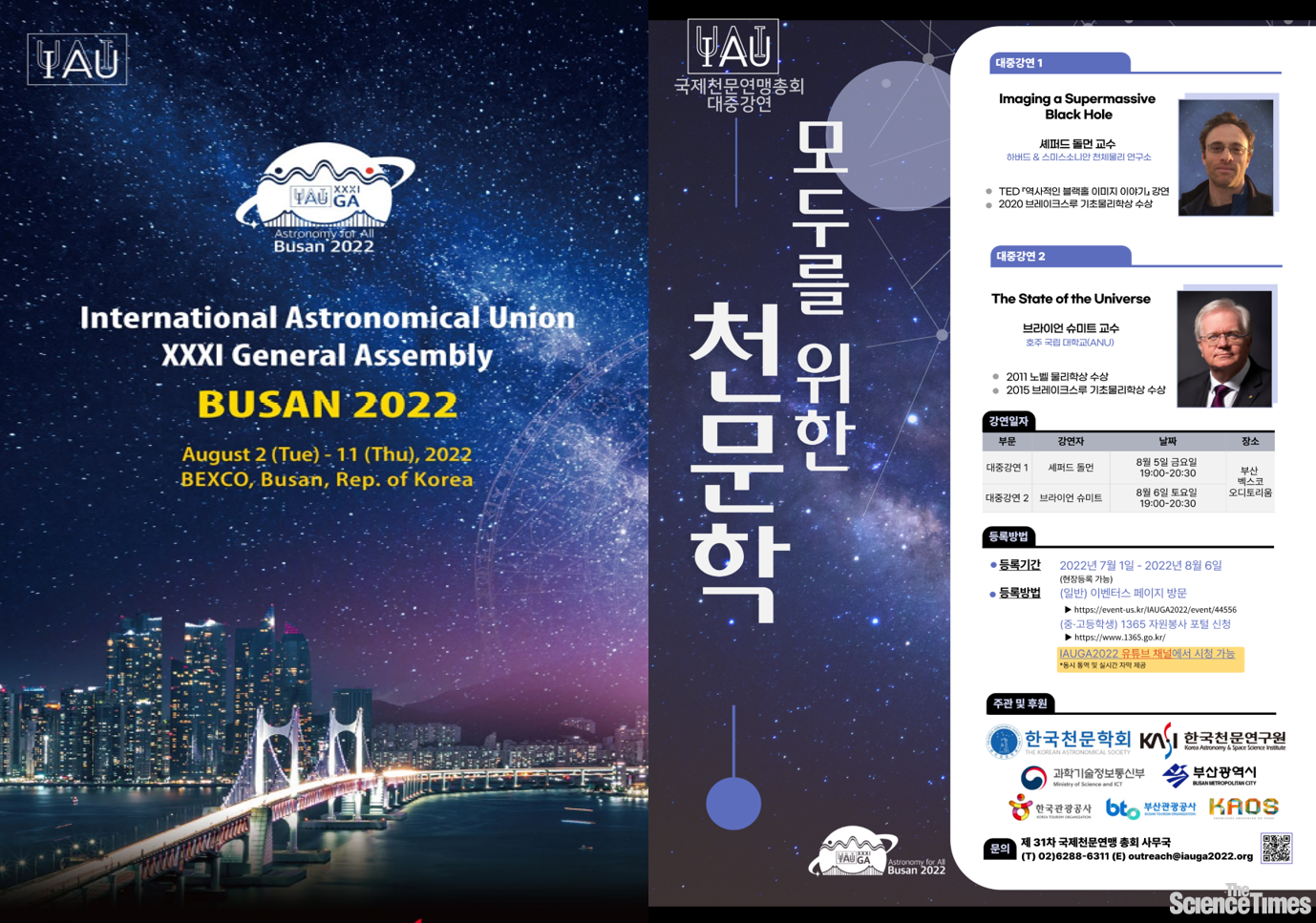

세계 최대 규모의 천문학 국제학술대회로 ‘천문학계 올림픽’이라고도 불리는 국제천문연맹총회(이하 IAU 총회)가 성황리에 막을 내렸다. 8월 2일부터 11일까지 부산에서 개최된 이번 2022 IAU 총회의 주제는 ‘모두를 위한 천문학’으로, 총 83개국 1,800여 명의 천문학자들이 참석했다.

국제천문연맹, IAU

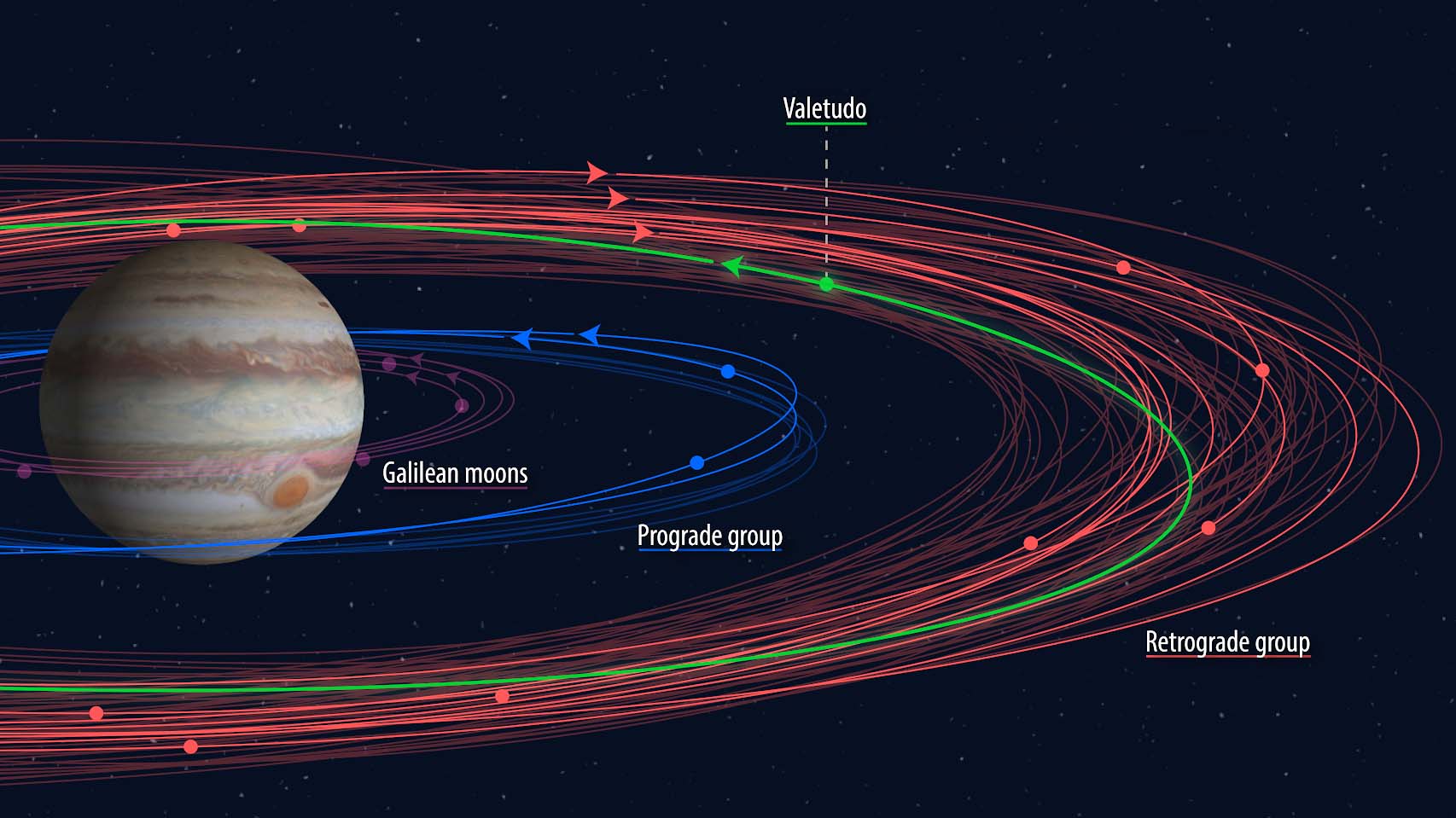

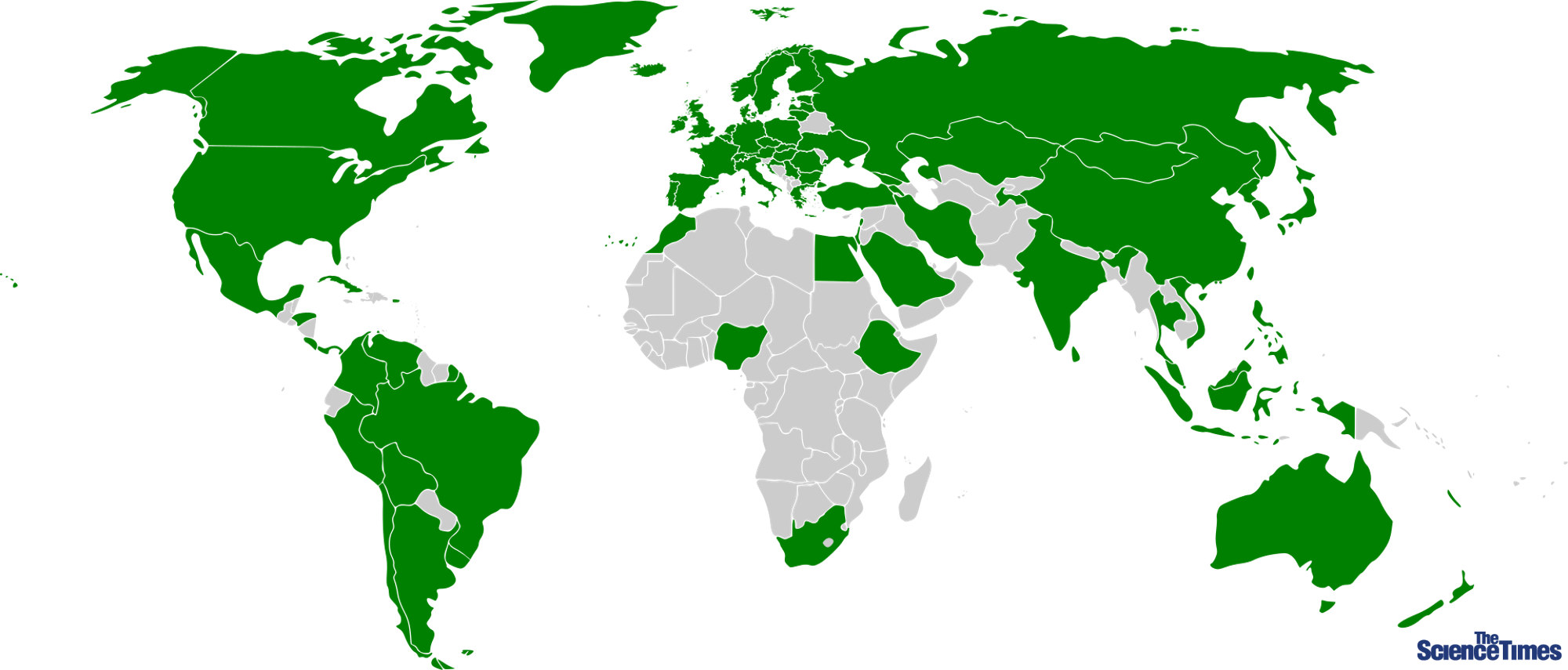

국제천문연맹(IAU, International Astronomical Union)은 천문학 분야의 세계 최대 규모 국제기구로, 84개 국가의 12,400명 이상의 천문학자가 가입해있다. 1919년 설립된 이래 100년이 넘는 시간 동안 천문학의 발전을 이끌고 있으며, 세계 천문학자들의 학술교류와 연구 촉진 외에도 국제협력을 통한 정책 수립, 교육과 대중화 등 다양한 활동을 주도하고 있다. 또한 별(항성), 행성, 소행성 등 천체의 이름을 지정할 수 있는 공식적인 권한을 가진 기관이기도 하다.

국제천문연맹 IAU는 1992년부터 3년마다 각 대륙을 번갈아가며 총회(General Assembly)를 개최한다. IAU 총회(IAUGA)에서는 2006년 ‘명왕성’의 태양계 행성 지위를 박탈시키고 2018년에는 ‘허블의 법칙’ 명칭을 ‘허블-르메르트 법칙’으로 개정하는 등 천문학 분야에 있어 중요한 결정을 협의하기도 한다. IAU 총회의 국제적 규모와 권위로 인해 ‘천문학계 올림픽’이라고도 불린다. 동등한 권위의 조직 및 대회로는 지난 7월 한국의 허준이 교수가 필즈상을 수상한 국제수학연맹(IMU)의 ‘세계수학자대회’를 예시로 들 수 있다.

7년의 기다림, 한국에서 열린 전 세계 천문학자들의 축제

IAU 총회는 세계 천문학자들이 한자리에 모이는 특별한 행사로 우리나라에서 개최되는 것은 이번이 처음이다. 지난 2015년 미국 하와이에서 개최된 제29차 IAU 총회에서 한국천문학회와 과학기술정보통신부, 부산광역시는 남아프리아공화국 케이프타운, 칠레 산티아고, 캐나다 몬트리올 등 쟁쟁한 후보지들과 치열한 경쟁 끝에 마침내 31차 총회를 한국 부산으로 유치하는 데에 성공했다.

한국에서 열린 2022 IAU 총회는 8월 2일(화)부터 11일(목)까지 열흘간 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최됐다. 직전의 30차 IAU 총회는 2018년 오스트리아 빈에서 개최됐기에 본래 3년 주기로 2021년에 열려야 했던 이번 IAU총회는 코로나19 팬데믹으로 인해 1년 연기되었다. 다음 IAU 총회는 1년을 앞당겨 2024년 남아공 케이프타운에서 열릴 예정이다.

2015년부터 7년에 이르는 준비 과정을 거친 이번 IAU 총회는 예기치 못한 팬데믹 사태와 여러 우여곡절이 있었음에도 성공적으로 이루어졌다. (운영과정 상의 어려움에 대해서는 후속 기사에서 별도로 다뤄질 예정이다.) 특히 IAU 역사상 최초 온‧오프라인 하이브리드 식으로 개최되는 형식과 관련해 우려가 있었음에도 불구하고, 다수의 외국인 참가자 및 온라인 참가자가 “통신의 끊김이나 온라인 참가 과정에서의 에러가 놀라울 정도로 없었다”며 호평을 아끼지 않았다.

여러 어려움에도 불구하고 많은 천문학자들이 이번 IAU 총회에 참가했다. 83개국으로부터 1,200여 명이 한국에 직접 방문을 통해, 700여 명이 온라인 플랫폼을 통해 참가했다. 이번 총회에서는 전체 205개 세션에서 약 1,700개의 학술 발표 등 학술 교류 프로그램이 풍성하게 마련되었다. 또한 학회장 입구에서 총회 참가자들의 체온을 측정하고, 체온에 따라 색상이 변하는 발열 스티커를 붙여주는 등의 방역을 위한 조치가 함께 이루어졌다.

‘모두를 위한 천문학’

8월 2일 화요일 IAU 총회는 명사들의 개회사와 한국의 전통문화를 보여주는 환영행사로 화려하게 그 막을 열었다. 경희대학교 우주탐사학과 석사과정 김세린 학생은 “국제학술대회인 만큼 차분한 듯하면서도, 코로나19 팬데믹 이후에 1년 연기되고 어렵사리 개최됐기에 묘하게 반갑고 들뜨는 느낌이다. 무대도 화려하고 인상깊었다”며 개회식 분위기를 전했다.

2022 부산 IAU 총회를 총괄하는 조직위원장인 강혜성 교수(부산대학교 지구과학교육과)는 “이번 개최를 통해 우리나라가 세계 10위권의 경제력에 걸맞은 천문학 선진국으로 진입하는 계기가 되길 기대한다”며 “지난 20년간 한국 천문학계는 여러 분야에서 꾸준히 성장했다. IAU 총회를 한국에서 개최하게 된 데는 천문학 발전에 있어 국내 학자들의 국제적 협력이 있었기 때문”이라며 감사를 표했다.

과학기술정보통신부의 오태석 제1차관 또한 개회식에 참석하여 “최근 누리호 발사 성공으로 우주에 대한 국민적 관심이 크게 높아지고 있는 가운데 천문학계의 올림픽이라는 행사가 한국에서 열리는 것은 매우 의미 있고 우리나라 기초과학계의 위상을 반영한다고 생각한다.”며 환영사를 전했다.

2022 부산 IAU 총회의 명칭은 은하수를 뜻하는 순우리말인 ‘미리내(Mirinae)’, 주제는 ‘모두를 위한 천문학’이다. ‘모두를 위한 천문학’이란 주제에 맞게 천문학자들의 학술교류 이외에도 다양한 일반 국민 대상 프로그램이 운영되었다. 8월 5일 블랙홀의 모습을 촬영한 사건의 지평선 망원경(EHT) 국제연구단장 셰퍼드 돌먼 교수의 대중강연과, 8월 6일 노벨 물리학상 2011 수상자인 브라이언 슈미트 교수의 내한 대중강연 등이 벡스코 오디토리움에서 열렸다.

이외에도 8월 6일과 7일 국립부산과학관에서는 JWST 프로젝트에 참여하고 있는 우주망원경 과학연구소(STScI, Space Telescope Science Institute)의 손상모 박사를 포함해 서울대학교 황호성 교수, 경희대학교 이정은 교수, 전명원 교수의 대중강연을 개최했다. 8월 9일에는 오후 3시부터는 가야별연구소와 부산과학기술협의회 주관으로 벡스코 야외 전시장에서 지역 주민과 관광객을 대상으로 한 천체관측회와 천문우주 체험부스를 운영했다. (다양한 강연 및 대중천문행사 역시 후속기사에서 다뤄질 예정이다.)

11일 성황리에 막을 내려

열흘 간 열린 세계 천문학자들의 축제, 2022 부산 IAU 총회는 11일 성황리에 막을 내렸다. 폐막식에서는 다음 2024 남아공 IAU 총회를 기약하는 깃발 이양식과 폐막 공연 등의 행사가 있었다. 또한 이어질 2024년 부산에서 개최될 제45회 국제우주연구위원회(COSPAR, Committee on Space Research) 총회에 대한 기대감과 함께 무사히 폐막식을 마쳤다.

경희대학교 우주탐사학과 석사과정 김세린 학생은 폐회식에 대해 “얼른 남아공에 가고 싶어졌다. 다음 IAUGA가 너무 기대된다”며 “깃발을 넘겨줄 때 마치 올림픽 성화를 넘겨주는 것 같았다. 이전까지 그랬듯 앞으로도 IAU 총회가 이렇게 계속 이어져 나갈 것이라는 사실과, 그 이어지는 순간에 함께 있었다는 것이 벅찬 기분이다”라고 말했다. 또한 IAU 총회에 대해서도 “우리나라에서 열린 첫 IAU 총회에 참가하게 된 만큼 역사의 한 장면을 함께하게 된 것 같아 기뻤다. 모두를 위한 천문학이라는 이번 슬로건이 정말 인상적이었다”며 소감을 표했다.

경희대학교 우주과학과 학부연구생 유보현 학생은 “국제학회는 처음이었는데 어떻게 진행되는지, 어떤 연구들이 있는지 들을 수 있는 좋은 기회였다”며 “앞으로의 학업 과정에 있어 학회에서 포스터 발표나 세션 발표를 직접 하게 될 날도 올텐데, 이번 IAU 총회를 계기로 연구도 영어도 더욱 열심히 공부해서 잘 준비해야겠다는 다짐을 했다”고 전했다.

사타, 국제천문연맹총회에 가다

사이언스타임즈에서도 2022 부산 IAU 총회에 참석하여 취재를 진행했다. ‘모두를 위한 천문학’이라는 슬로건에 맞추어 학부생, 대학원생, 연구원, 교수 등 천문학자뿐 아니라 운영진, 과학커뮤니케이터, 아마추어 천문학자, 자원봉사자 등 이번 IAU 총회의 한 부분을 이루는 다양한 이들의 이야기를 후속 기사에서 담아낼 예정이다.

- 김미경 리포터

- 95923kim@naver.com

- 저작권자 2022-08-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터