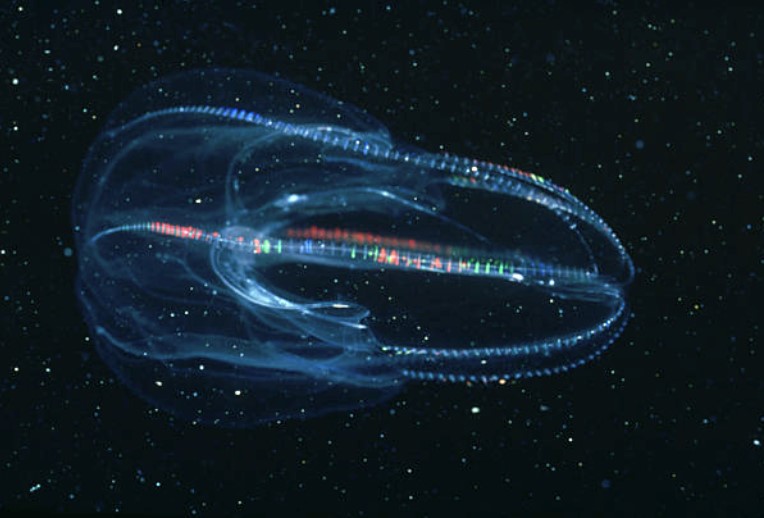

과학자들은 노화 연구의 모델로 사용되는 예쁜꼬마선충의 수명을 5배로 늘리는 세포 경로를 확인했다. 이 같은 예쁜꼬마선충의 수명 증가를 인간에게 적용하면 인간의 수명이 400년이나 500년으로 늘어나는 것에 해당된다.

MDI 생물학 연구소(Mount Desert Island Biological Laboratory) 과학자들은 캘리포니아주 노바토에 있는 '벅 노화연구소(Buck Institute for Research on Aging)', 중국 난징 대학 과학자들과 협력하여 노화 연구에 모델로 사용되는 예쁜꼬마선충의 수명을 5배로 늘리는 수명연장의 세포 경로를 확인했다고 발표했다.

예쁜꼬마선충은 노화연구에서 매우 인기있는 모델이다. 왜냐하면 예쁜꼬마선충은 인간과 많은 유전자를 공유하면서도 수명이 단지 3~4주에 불과하다. 이 때문에 예쁜꼬마선충은 인간의 건강한 수명을 연장하는 유전적, 환경적 영향을 빠르게 평가할 수 있다.

2개 세포 경로 변이로 시너지 효과 얻어

연구팀은 예쁜꼬마선충의 노화를 관장하는 2개의 중요한 경로를 발견했다. 예쁜꼬마선충의 인슐린 신호(IIS) 경로와 TOR 경로가 유전적으로 변형된 이중 돌연변이를 이용한다. IIS 경로의 변경은 수명을 100% 증가시키고, TOR 경로의 변경은 30% 증가시킨다. 그러므로 이 두 가지 경로를 변형시킨 이중 돌연변이는 130%의 수명 증가를 가져올 것으로 예상되었다. 그러나 예쁜꼬마선충의 수명은 무려 500%나 늘어났다.

두 가지 돌연변이가 수명연장에 미치는 시너지 반응을 조절하는 세포 메커니즘에 대한 이번 논문은 셀 리포트(Cell Reports) 저널에 ‘Translational Regulation of Non-autonomous Mitochondrial Stress Response Promotes Longevity’ 라는 제목으로 발표됐다.

난징대 지안펑 란(Jianfeng Lan)박사와 함께 이번 논문의 주저자인 MDI연구소의 자로드 롤린스(Jarod Rollins) 박사는 "수명연장의 시너지 효과는 정말 대단하다"고 말했다. 결국 가장 효과적인 노화 방지 치료법을 개발하기 위해서는 개별적인 경로보다는 장수 네트워크를 보아야 한다는 점이 분명해졌다.

이 같은 시너지 작용의 발견은 암과 HIV 치료법과 유사하다. 암과 HIV를 치료할 때 서로 다른 경로를 이용하는 칵테일 요법으로 매우 큰 효과를 볼 수 있다. 마찬가지로 인간의 수명을 건강하게 연장하기 위해서는 각각 다른 경로에 영향을 미치는 치료법을 함께 사용할 수 있다.

이번 연구는 사망 직전까지 노인병에 걸리지 않고도 특별히 장수하는 노인들에게서 단일 장수 유전자를 발견하지 못하는 것을 설명할 것으로 보인다. 하나의 유전자가 아니라 몇 개가 시너지 효과를 일으키면서 수명이 늘어날 수 있기 때문.

미토콘드리아의 역할에 주목

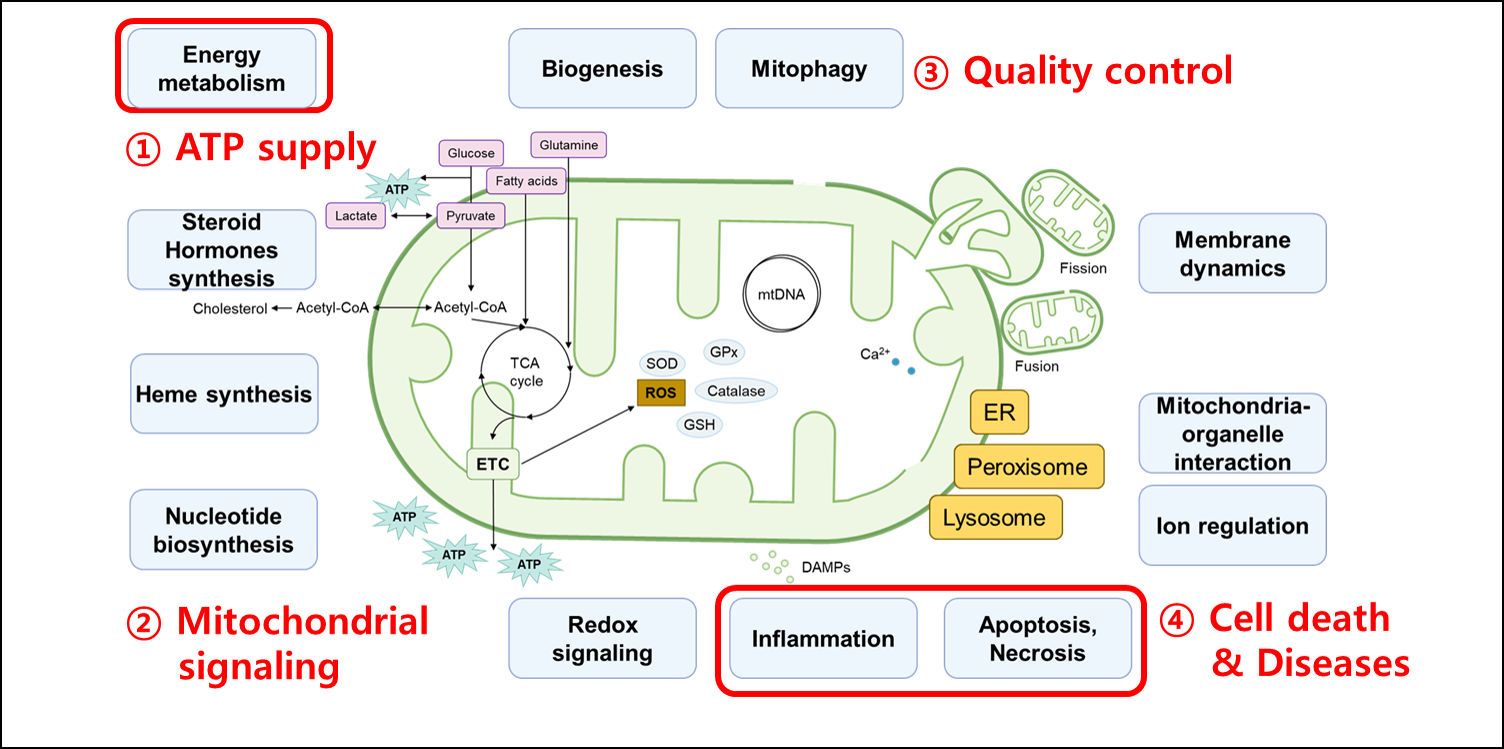

이번 논문은 에너지 항상성을 담당하는 세포 기관인 미토콘드리아에서 장수가 어떻게 규제되는지에 초점을 맞추고 있다. 지난 10년 동안, 미토콘드리아 규제와 노화 사이에 인과관계가 있음을 보여주는 증거들이 많이 나왔다.

롤린스 소장은 “앞으로의 연구는 노화에 있어서 미토콘드리아의 역할에 대한 추가 설명에 초점을 맞출 것”이라고 말했다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2020-01-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터