먼 옛날 물속에 살던 어류로부터 양서류, 파충류를 거쳐 포유류의 영장목으로 진화해 온 인류는 오늘날에도 물에 많은 것들을 의존하고 있다. 다른 모든 동식물 역시 물 없이 생존하기 어렵기는 마찬가지이지만, 태양계의 다른 행성이나 천체와는 달리 지구 상에서 40억 년 넘게 풍부한 액체 상태의 물이 유지될 수 있었던 비결 또한 역설적이게도 동식물 덕분이다. 즉 오늘날에도 물은 숱한 동식물과 서로 긴밀한 상호작용을 하면서 공존 관계를 이어가고 있다.

특히 식물들은 지구 상의 물의 순환과 유지에 중요한 역할을 하고 있는데, 그중에서도 이른바 ‘지구의 허파’라 불리는 아마존의 나무들을 잘 살펴보면 그 독특한 메커니즘을 이해할 수 있다. 브라질의 지구과학자 안토니오 노브레(Antonio Nobre)는 아마존 숲과 물의 관계에 대해 오랫동안 연구해오면서 새롭고도 중요한 사실들을 발견하였다. 즉 아마존의 나무들이 구름과 비를 생성하여 남미 일대의 대기와 기후환경에 결정적인 영향을 끼친다는 것이다.

거대한 나무들이 뿌리에서 흡수한 땅속의 수분을 증산작용을 통하여 수십 미터 높은 곳에서 대기 중으로 배출한다는 것은 너무도 잘 알려진 사실이다. 그런데 이들 나무가 물만 배출하는 것이 아니라 피톤치드 등의 미세한 입자들도 함께 내놓는데, 이들이 응결핵 역할을 하여 구름을 만들고 비를 내리게 한다. 노브레 박사는 또 하나의 중요한 발견을 했는데, 아마존의 나무들이 건기에는 물을 별로 빨아올리지 않을 것이라는 기존의 상식과는 달리, 도리어 건기 때에 더 많은 양의 물을 흡수하여 대기로 배출한다는 것이다.

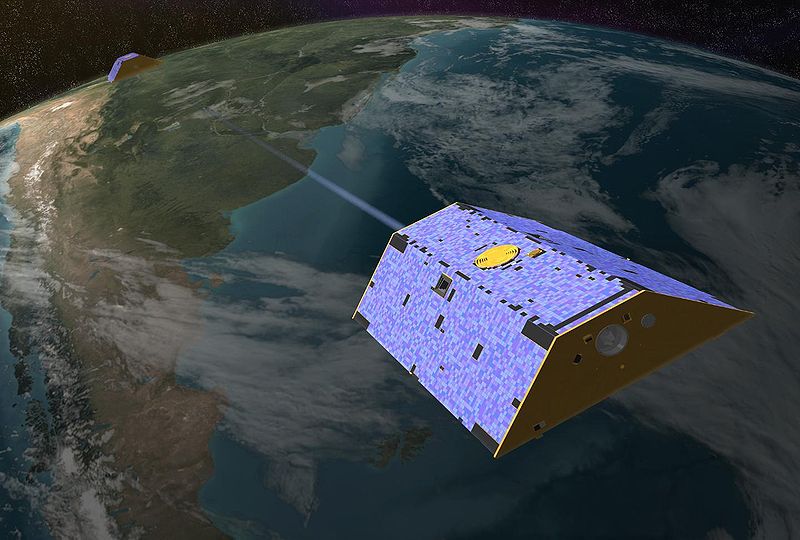

아마존의 수많은 나무들이 매일 하늘로 배출하는 물의 양은 어마어마한 규모인데, 이들이 생성하는 비구름은 남미의 상공을 강처럼 흘러서 다른 먼 지역까지 이동한다고 한다. 이처럼 상공에서 이동하는 물의 양이 아마존 강보다 많아서, 지구에서 가장 큰 강은 지상이 아닌 ‘하늘에서 흐르는 강’이라고 표현하기도 한다. 남미 일대를 흐르는 하늘의 강은 안데스산맥 등의 고지대에 의해 방향을 바꾸어 이동하면서 브라질 남부 지역 등에 비를 퍼붓기 때문에, 만약 이들의 역할이 없었더라면 그 일대의 비옥한 평야와 습지는 사막이 되고 말았을 것이라고 노브레 박사는 주장한다.

드넓은 열대우림이 만들어내는 비구름의 대규모 이동, 즉 하늘의 강은 아마존에만 있는 것이 아니고 동남아의 보르네오섬이나 아프리카의 콩고 등에도 존재하면서 지구의 기후환경에 큰 영향을 미치고 있다.

식물뿐 아니라 동물의 행태 또한 물과 밀접한 관련이 있고 이를 통하여 주변 환경에 영향을 미치는 경우가 많은데, 대표적인 경우가 검은꼬리누(Wildebeest)이다. 이들은 건기 때에 비를 좇아서 아프리카의 세렝게티 평원을 가로질러 멀리 이동하는데, 수많은 검은꼬리누들이 떼를 지어 이동하는 모습은 자연 다큐멘터리 프로그램 등에서 자주 소개되곤 한다. 이들은 비가 오면 메마른 땅이 푸른 초원으로 바뀐다는 사실을 잘 알기에, 물과 먹이를 찾아서 수천 킬로미터를 이동하는 것이다.

검은꼬리누는 초식동물로는 드물게 세렝게티의 생태계에서 매우 중요한 역할을 하는 핵심종(Keystone species)이기도 하다. 이들은 먹이를 섭취한 후에 대소변 등으로 대지에 영양분을 돌려주는 등 생태계의 순환에 크게 공헌하기 때문에, 이들이 많을수록 비옥한 땅과 풍부한 물을 유지할 수 있다는 사실이 연구진에 의해 밝혀졌다.

물의 흐름에 맞춰서 멀리 이동하는 동물 중에는 검은꼬리누와 같은 포유동물뿐 아니라 철새 등의 조류, 또는 작은 곤충류까지 포함되어 있다. 흰기러기(Snow goose)는 기러기목 오리 과의 철새로서, 우리나라에서 발견되는 경우는 매우 드물고 북아메리카나 시베리아 북동부의 툰드라 지대에서 주로 번식한다. 흰기러기는 겨울철에는 미국 캘리포니아나 멕시코만 일대에서 지내다가 계절이 바뀌면 북극권으로 날아가는데, 영문 이름에 걸맞게 북쪽 지방에서 눈과 얼음이 녹기 시작하는 시점을 정확히 알고서 이동하는 셈이다. 이들 역시 수천 킬로미터를 날아서 이동하는 도중에 먹고 남은 씨앗이나 영양분이 포함된 배설물 등을 아래로 뿌림으로써 생태계에 영향을 미친다.

몸길이가 5cm 정도밖에 안 되는 작은 곤충도 물을 따라 수천 킬로미터 이상을 이동한다는 사실이 밝혀져 놀라움을 안겨 주는데, 그 주인공은 바로 된장잠자리(Wandering glider dragonfly)이다. 잠자리목 잠자리과에 속하며 몸 색깔이 노란색이나 등황색을 띠는 이 곤충은 우리나라에서도 흔히 볼 수 있는 잠자리 종류이며, 모든 개체가 단일한 종으로서 중위도에서부터 열대 지방에 이르기까지 세계적으로 널리 분포한다.

잠자리는 민물에서만 번식할 수 있는데도 불구하고, 된장잠자리는 예로부터 육지로부터 멀리 떨어진 섬이나 먼바다를 항해하는 배에서도 자주 발견되어 의문으로 여겨져 왔다. ‘방랑하는 글라이더’라는 영문 이름이 붙은 것도 철새처럼 멀리 이동하는 이 잠자리의 습성 때문이다.

휴양지로 유명한 몰디브 출신의 생물학자 찰스 앤더슨(Charles Anderson)은 산호섬으로 이루어져 표면에 담수가 없는 몰디브에 해마다 수백만 마리의 된장잠자리 떼가 몰려드는 현상에 주목하여, 그 원인을 설명하는 논문을 2009년에 발표한 바 있다. 인도로부터 640km나 떨어진 몰디브 섬에 된장잠자리 떼가 출몰하는 것은, 인도에서 출발하여 아프리카로 향하는 먼 여정에 잠시 들른 것이라는 해석이다.

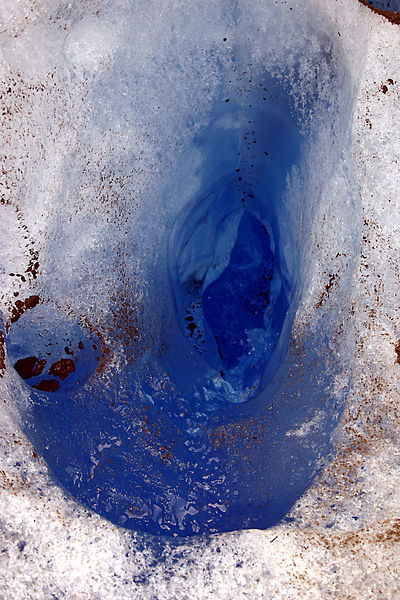

즉 된장잠자리는 인도에서 아프리카 동남부 해안에 이르는 먼 거리를 인도양을 건너서 이동하며, 왕복 1만 6천 킬로미터 정도를 비행하여 인도로 귀환하는 데에는 4세대가 걸린다고 한다. 이들 역시 ’하늘의 강‘으로서 인도에서 아프리카까지 물을 배달하는 몬순의 폭풍우를 따라 이동하면서, 일시적으로 생기는 물웅덩이 등에서 여행 중에 빠르게 번식을 하는 것으로 보인다.

몸무게가 1g도 안 되는 작은 곤충인 된장잠자리는 장거리 이동하는 철새들처럼 몸에 지방을 충분히 비축하여 날갯짓으로 스스로 멀리 날아가기가 매우 힘들지만, 몸길이 대비 세계에서 가장 멀리 이동하는 동물로 꼽힌다. 너무 작은 된장잠자리는 다른 동물의 장거리 이동 연구처럼 몸에 위치추적장치를 달기도 불가능해서 정확한 이동 매커니즘 등을 밝혀내기 쉽지 않지만, 최근 국제연구진의 연구 결과에 의하면 폭풍우 등을 동반하는 계절풍, 즉 바람의 힘을 잘 이용하면 장거리 비행이 가능한 것으로 알려졌다.

- 최성우 과학평론가

- 저작권자 2021-11-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터