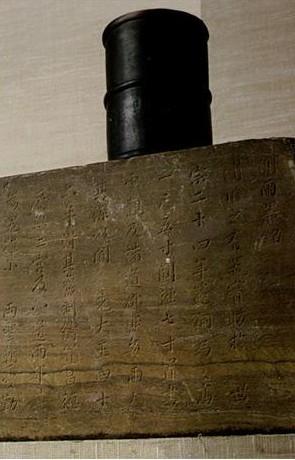

발명의 날은 세종대왕께서 측우기의 발명을 공포한 날을 기념하여 1957년 제정되었다. 그 후 1972년까지 16회에 걸쳐 개최되었고 1973년부터 일시 중단되었다가 1982년 제17회 발명의 날부터 민간 주도로 바뀌어 한국발명진흥회가 각종 기념행사를 주관하고 있다.

세종대왕이 측우기의 발명을 공포한 날은 1441년(세종 23년) 5월 19일(음력 4월 29일)로서, 1639년 이탈리아의 카스텔리가 로마에서 처음 측우기로 강우량을 관측한 시기보다 무려 198년이나 앞선다. 즉 세종의 측우기는 세계 기상학사에서 측우기 시대를 약 200년이나 앞당겨 놓은 셈이다.

조선은 측우기를 발명함으로써 약 2밀리미터 단위까지 강우량을 정확하게 재는 과학적인 측정방법을 제도화했다. 그 후 임진왜란 등으로 한때 주춤했으나 영조 때인 1770년부터 부활된 측우기 제도가 전국적으로 다시 시행됨으로써, 특히 서울의 강우량에 관한 기록은 세계 최장기록으로 평가되고 있다. 또한 수표를 만들어 한강과 청계천의 수위를 측정하고 기록으로 남겨 수도 한양의 홍수 통제를 위해 노력하기도 했다.

가만히 앉아서 거리를 잴 수 있는 획기적인 장치인 ‘기리고차(記里鼓車)’도 세종 때 개발되었다. 기리고차는 수레바퀴와 연결된 3개의 톱니바퀴에 거리를 재는 비밀이 숨어 있는데, 수레바퀴의 둘레는 10자로서 이것이 12번 굴러가면 그와 연결된 맨 밑의 톱니바퀴(하륜)가 1번 회전한다.

하륜이 15번 회전하면 가운데 톱니바퀴인 중륜이 1번 회전하고, 중력이 10번 회전하면 맨 위의 상륜이 1번 회전하게 된다. 즉, 하륜이 한 바퀴 돌면 120자, 중륜이 한 바퀴 돌면 1800자, 상륜이 한 바퀴 돌면 1만8천자의 거리를 이동한 셈이다.

이렇게 해서 기리고차는 0.5리를 갔을 때 종을 1번 치고, 1리를 가면 종을 2번 울렸다. 또 5리를 가면 북을 1번 울리게 하고, 10리를 갔을 대는 북을 2번 울렸다. 수레 위에 말을 조종하는 사람과 종소리 및 북소리를 듣고 거리를 기록하는 사람 등 2명이 승차하면 거리를 측정할 수 있었다. 다시 말해 기리고차는 사람의 수고와 자동기계의 원리가 합쳐진 반자동 거리 측량기였다.

1441년 3월 17일자의 세종실록을 보면 세종대왕 일행이 온양 온천으로 가는 행차에서 기리고차를 사용한 내용이 상세히 기록되어 있다. 세종 때에는 기리고차를 이용해 위도 1도의 거리를 측정하기도 했다.

다양한 분야의 책을 읽은 독서가

위도란 지도상에서 가로선에 해당하는 것으로, 북반구와 남반구를 각각 90도로 나누어서 북위 0~90도, 남위 0~90도로 표시된다. 북한에서 발간된 ‘조선기술발전사’에 의하면 천문관측 기기인 간의를 이용해 지표상에서 위도 1도만큼 벌어진 두 지점을 찾아낸 다음, 기리고차로써 그 거리를 측정해 위도 1도의 길이를 알아냈다고 한다.

이처럼 정교한 측정을 하기 위해서는 기리고차의 수레바퀴 둘레가 매우 정확해야 한다. 그런데 세종은 조선왕조실록의 기록을 통해 볼 때 유일하게 수학을 공부한 임금으로 꼽힌다. 그에 따르면 세종은 원나라의 주세걸이 지은 ‘산학계몽’이란 수학책으로 곱셈, 나눗셈, 원주율, 제곱근 구하기 등의 산수를 배운 것으로 보인다. 이 같은 기록으로 미루어 볼 때 세종대왕 때 제작된 기리고차에는 꽤 정확한 π 값이 사용된 것으로 추정할 수 있다.

세종은 수학 외에도 역사, 법학, 천문, 음악, 의학 등 다양한 분야의 책을 읽은 독서가로 알려져 있다. 유학의 경전은 모두 100번씩 읽었으며, 역사서나 기타 다른 책들도 꼭 30번씩은 읽었다고 본인 스스로 밝혔다. 또한 세종대왕은 단순히 책을 많이 읽기만 한 것이 아니라 그 내용들을 정리해 비교하는 능력까지 갖추었다.

그는 그 같은 능력으로 조선의 자주적 첨단 국방 과학기술의 개발을 이끌었다. 1448년(세종 30년) 새 화포의 주조법과 화약 사용법 등을 상세히 기록한 일종의 화포 매뉴얼인 ‘총통등록’을 여러 도의 절제사들에게 나누어주면서 홀로 있을 때 비밀히 펴볼 것을 지시한 것.

이는 중국을 의식한 조치였는데, 중국식 화약무기들의 개량을 통해 신식무기로 재무장함에 따라 15세기 조선의 군대는 막강한 화력을 지니게 됐다. 거기에는 한 번에 세전 8발, 차세전 12발을 장전하여 동시에 발사할 수 있는 팔전총통을 비롯해 스스로 추진력을 갖고 있는 로켓으로 알려진 신기전도 포함되어 있었다.

신기전의 설계도는 1975년 채연석 박사에 의해 성종 때 편찬된 국조오례서례 병기도설에서 발견되었다. 그 설계도는 1983년 헝가리에서 열린 제34차 세계우주항공학회에 소개되어 세계에서 현존하는 최고(最古)의 로켓 설계도로 인정받았다.

전통 과학기술의 토대 구축해

한편, 세종대왕은 성능이 좋은 활을 만들기 위해 열대 지방에 서식하는 물소를 조선에 들여와 기르려는 시도를 하기도 했다. 물소의 뿔은 한 개의 길이가 2미터나 되므로 이를 재료로 삼아 활을 만들 경우 화살을 쏘아 날리는 힘이 그만큼 좋아지게 된다.

당시 성능이 좋은 활을 만들기 위해서는 중국에서 물소 뿔을 수입하는 길밖에 없었는데, 무역 물량이 턱없이 부족했던 것. 이에 따라 세종대왕은 아예 물소를 들여와 기르자는 의견을 내놓았으나, 물소를 주요 군사전략물자로 인식한 중국의 반대로 무산되고 말았다.

세종은 의약학 연구와 국산 약재 개발로 의료 혜택을 확대하는 성과를 남기기도 했다. 전문가들을 중국에 파견해 송대와 금·원대의 수준 높은 의서를 폭넓게 수집하여 365권에 달하는 방대한 의학백과사전인 ‘의방유취’를 편찬했다.

또한 1433년에는 국산 약재 개발을 위해 ‘향약집성방’을 완성함으로써 백성들이 비싼 중국산 약재가 없어도 국산 약재로 의료 혜택을 받을 수 있도록 했다. 그밖에 유기농법에 의한 집약적 경작기술을 제안한 농업기술 지침서 ‘농사직설’을 농가에 보급하는 등 농업기술 개발에도 힘썼다.

이처럼 다양한 분야에서 연구를 하다 보니 세종대왕은 일찍부터 체력 저하와 여러 가지 질병에 시달리던 중 1450년 2월 54세로 세상을 떠났다.

세종대왕은 천문학, 지리학, 인쇄기술, 군사기술, 의약학, 농업기술 등 거의 모든 과학 분야에서 괄목할 만한 성과를 이루었다. 이처럼 세계 최고 수준의 과학기술을 이룩할 수 있었던 배경은 동양과 서양의 전통이 어우러져 융합된 데서 찾을 수 있다. 또한 왕립학술기관인 집현전을 창설해 연구를 장려하고, 능력 있는 젊은 인재들을 발탁해서 임무를 부여하는 등의 노력으로 조선왕조 500년 동안 이어질 전통 과학기술의 토대를 구축한 것으로 평가받고 있다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2014-10-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터