위치 천문학의 아버지 히파르코스

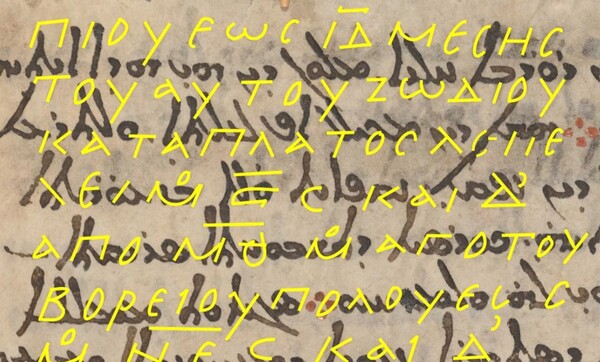

위치 천문학(Astrometry)은 별이나 다른 천체들의 위치와 움직임을 정확하게 측정하는 천문학의 한 분야이다. 위치 천문학은 다양한 천문학 분야 중 매우 오래된 역사를 자랑하고 있다. 구체적으로 기원전 150년경 지구와 달의 거리를 정확히 측정했을 뿐만 아니라 우연히 지구의 세차 운동을 발견한 헬레니즘 시대의 그리스 천문학자 히파르코스 (Hipparchus: 그리스어 Ἵππαρχος)는 스승들이 남긴 별들의 위치 목록 기반으로 약 800여 개의 별과 그 위치들에 관한 목록을 작성했다. 이를 기반으로 히파르코스의 제자인 프톨레마이오스는 다시 1,000개가 넘는 별의 기본 정보들과 함께 위치 그리고 밝기 등의 목록을 작성하여 위치 천문학의 근간을 만들었다.

현대의 위치 천문학은 기본적으로 크게 몇 가지의 과학적 목표가 있다. 먼저 태양계나 은하에 있는 천체 중 기준이 될 수 있는 천체를 정한 후 여러 관측을 수행한다. 이를 기반으로 항성들의 기본 관측 결과들, 예를 들어서 항성의 광도와 질량 그리고 이들의 은하 내 공간 분포를 파악함에 목표를 두고 있다. 무엇보다도 항성들의 위치 관련 정보들인 위치(positions)와 시차(parallaxes) 그리고 별들의 움직이는 위치 변화인 고유운동 (proper motions) 등을 정량화하여 제공함을 가장 큰 목표로 두고 있다.

우주에서는 지구처럼 대기가 없을뿐더러 중력 굴곡과 열적 왜곡을 방지하거나 최소화할 수 있기에 지구에서의 관측보다 훨씬 더 안정적이다. 또한, 지구 대기 밖에서는 한 물체를 서로 다른 위치에서 관측했을 때 발생하는 겉보기 위치 차이인 시차(parallaxes)가 일정해지기에 관측 오차도 매우 낮은 수준으로 예상된다. 이를 통해서 다양한 방향 그리고 다양한 시기에 관측함을 목표로 하고 있다.

유럽은 히파르코스의 공헌을 잊지 않았다

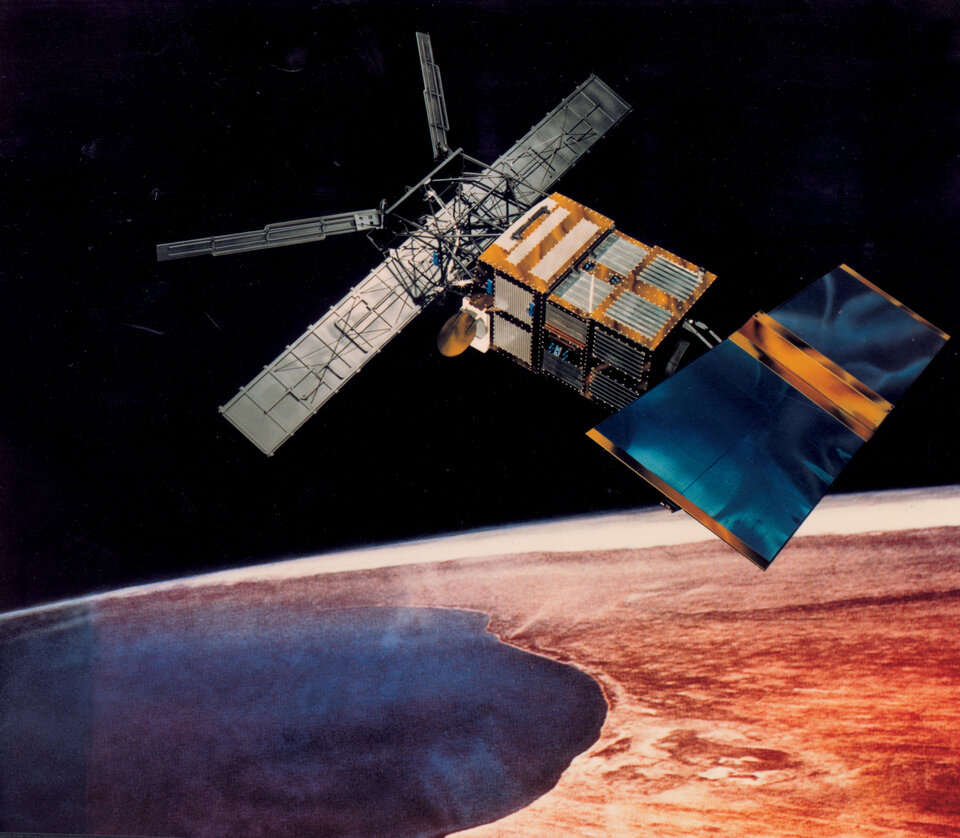

20세기 중후반 천문학에 대한 대중적인 관심이 높아지면서 별의 위치를 정확하게 측정하는 보다 정확한 위치 천문학의 필요성이 대두하게 되었다. 지구 대기뿐 아니라 여러 가지 복잡한 광학적 효과 및 장비들의 영향으로 위치 천문학의 장벽을 확인한 프랑스 우주국 (CNES: Centre national d'études spatiales)의 천문학자들은 1967년 처음으로 탐사선이나 망원경을 지구 대기의 영향을 받지 않는 우주에 쏘아 올리자고 제안하였다.

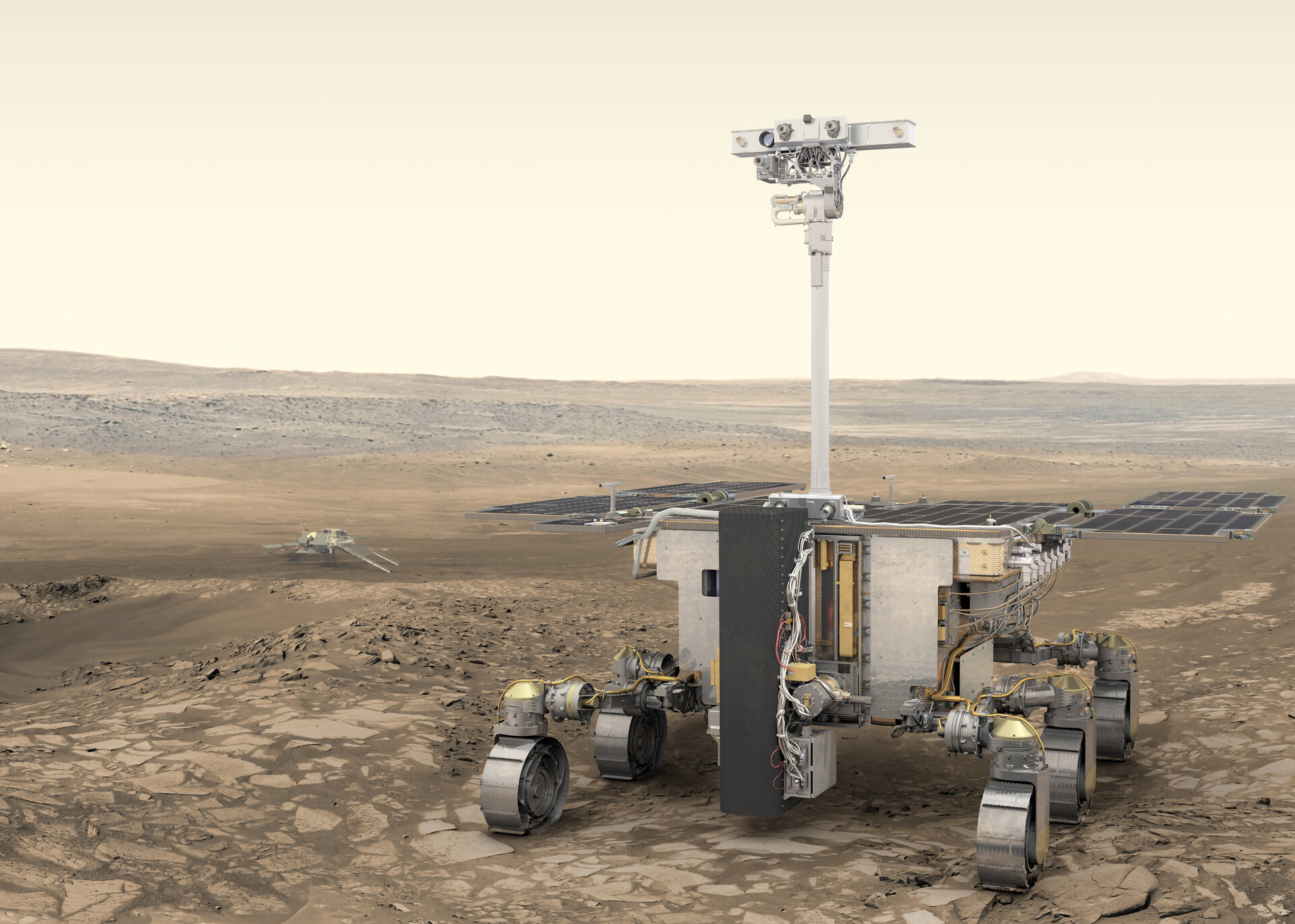

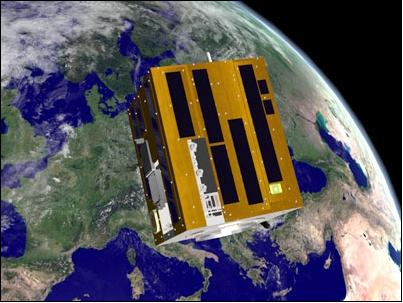

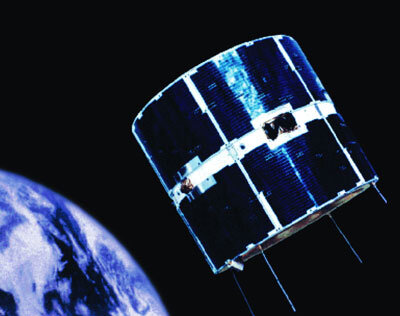

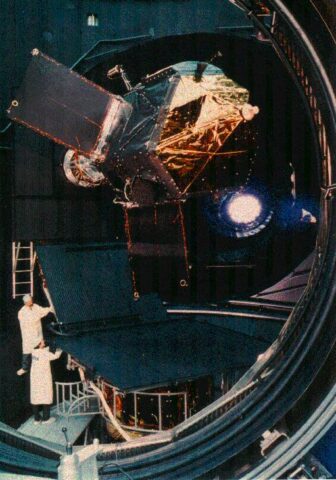

하지만 위치 천문학 미션은 단일 국가 프로그램으로 너무 복잡하고 큰 비용이 요구되었다. 이에 따라서 유럽 우주국에서 위 제안을 수용했으며 유럽에서의 첫 위치 천문학 임무가 시작되었다. 미션의 이름은 위치 천문학의 아버지 히파르코스의 이름을 따서 Hipparcos (High Precision Parallax Collecting Satellite)라고 명명되었다.

위 미션의 망원경은 그 당시 기술로도 상당히 정교했기에 천문학적으로도 엄청난 공헌을 한 미션으로 꼽힌다.

위 미션은 대략 10만 개 이상의 항성(별) 위치를 초고정밀도로 그리고 백만 개 이상의 항성을 고정밀도로 확인시켜준 미션으로 모든 천문학 프로젝트의 선구자라고도 불린다. 천체의 정확한 위치와 움직이는 속도를 정확히 파악해야, 원하는 시기에 원하는 천체를 관찰할 수 있기 때문이다.

히파르코스가 남긴 과학적인 결과들

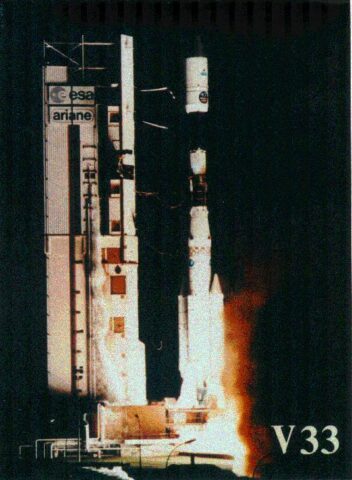

1989년 8월에 발사된 히파르코스의 망원경엔 전반사 슈미트 망원경이 탑재되었으며 위성의 발사 질량만 해도 1,000kg이 넘었으며 약 3.5년간의 성공적인 천구 관측한 후 운영이 중단되었다. 이들의 관측 결과 데이터만 해도 1,000기가를 넘었으며 1997년에 두 개의 카탈로그가 공개되었다.

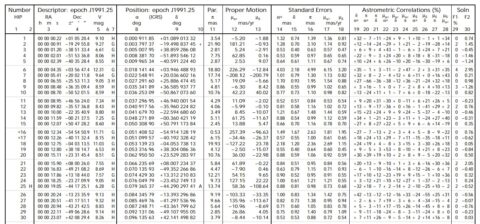

첫 번째로 발행된 별 목록은 118,218개의 별 위치, 겉보기 등급이나 절대 등급 등으로 나타낼 수 있는 밝기, 그리고 고유 운동 등의 정보를 담고 있으며 히파르코스 카탈로그라고 명명되었다. 위 카탈로그와 함께 1,058,332개의 별을 매핑해낸 또 하나의 목록은 엄청난 시력으로 과거 정밀한 관측을 해냈던 덴마크의 천문학자 튀코 브라헤(Tycho Brahe)의 이름을 따서 튀코 1 (Tycho 1) 카탈로그라고 명명되었다. 튀코 1 카탈로그는 히파르코스 카탈로그보다는 덜 정밀한 관측이었지만 여전히 매우 정확한 수준이었다.

2000년에 완성된 튀코 2 (Tycho 2) 카탈로그에는 총 2,539,913개의 별의 정보가 담겨 있으며 11등급보다 밝은 모든 별의 99%가 포함되어 있다. 2007년에는 히파르코스 2 카탈로그가 발행되었다.

히파르코스 카탈로그에 포함된 별 중 11,597개의 별은 변광성인 것으로 밝혀졌으며 이 중 8,000개의 변광성 들은 새로 발견된 별들이다. 히파르코스 미션은 절대광도와 변광주기의 광도가 매우 일정한 세페이드 변광성(Cepheid variable)을 비롯하여 천체와 지구와의 거리를 재는 데 이용되는 우주 거리 사다리 (cosmic distance ladder)로 이용되는 거문고자리 RR형 변광성(RR Lyrae variable) 등의 유명한 변광성 들을 관측한 바 있다. 또한, 별들의 위치를 정확히 파악하여 수많은 쌍성을 밝혀낸 바 있다.

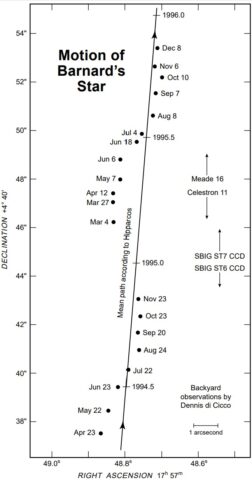

히파르코스 카탈로그에 포함된 별(9등급보다 밝은 별들 기준)들의 위치, 시차, 그리고 고유운동의 오차들은 1밀리초각 (1도의 360만분의 1)보다도 작다. 히파르코스 미션은 이처럼 정확한 관측으로 버나드 별 (Barnard's star: HIP 87937)이나 캅테인 별 (Kapteyn's star: HIP 24186 혹은 HD33793)과 같이 1년에 각각 10,000 밀리 아크 초와 8,600밀리 아크 초의 매우 큰 고유운동 값을 보여주는 별들의 목록을 가려낸 바 있다.

히파르코스 미션의 의의

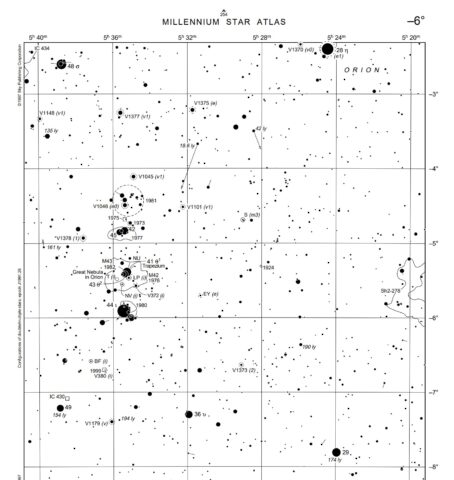

히파르코스 카탈로그와 튀코 카탈로그는 Millennium Star Atlas라고 불리는 전천구 지도를 만드는 데 사용되었다. 두 카탈로그를 기반으로 겉보기 등급 11보다 밝은 별들을 기반으로 구성된 지도로서 티코 카탈로그에 포함된 1,058,332개의 모든 별 위치를 보여준다.

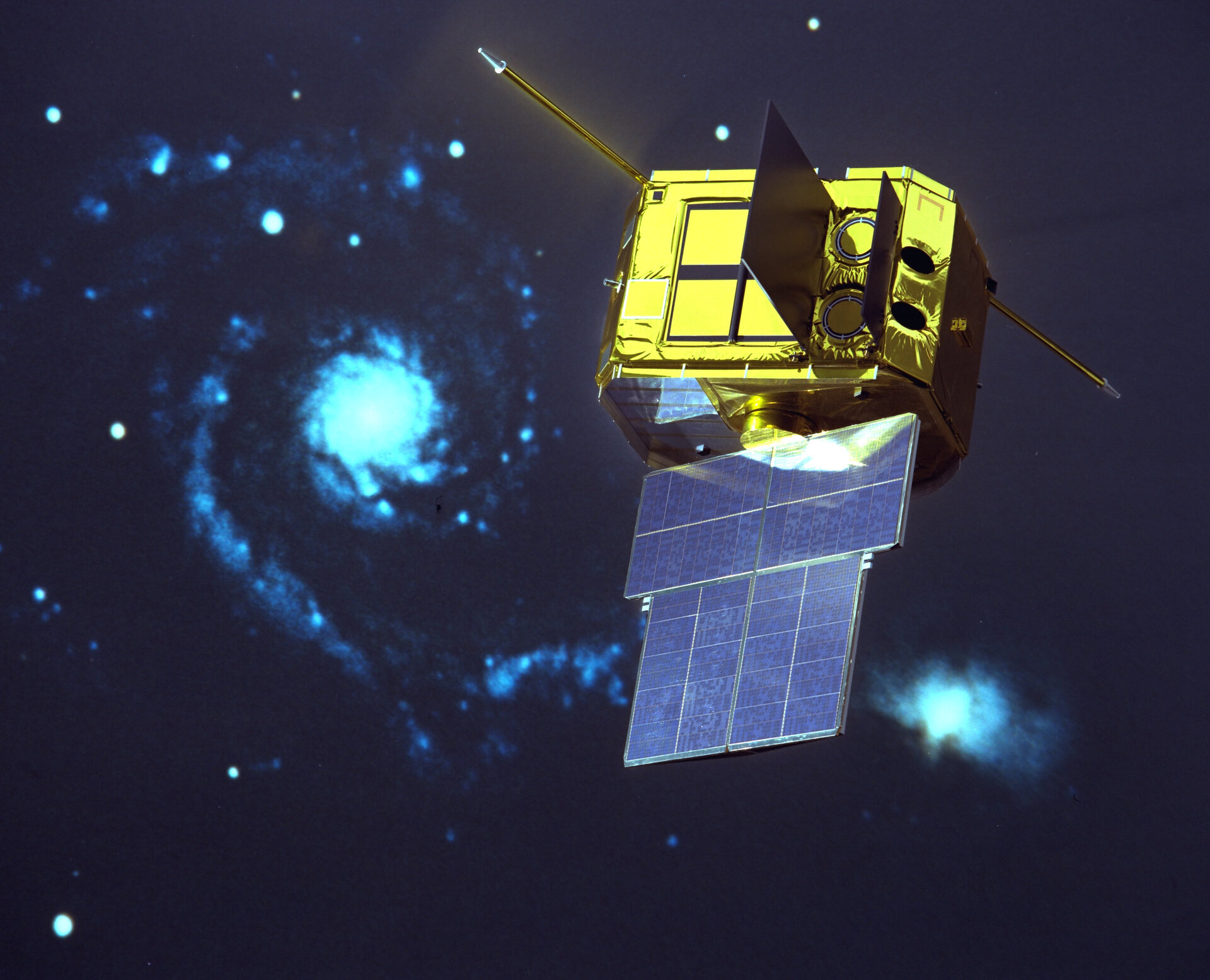

히파르코스 미션은 이후 거의 모든 천문학 미션들을 가능하게 해준 미션이다. 하지만 히파르코스 미션의 꽤 정밀한 망원경에도 관측 가능 거리는 다소 짧은 수준이었다. 히파르코스 미션의 최대 관측 거리는 지구에서 우리 은하까지의 거리의 대략 1/8 정도에 불과했기에 은하의 많은 부분을 매핑하려면 반드시 후속 계획이 필요했다. 이를 통해서 역대 가장 성공적인 위치 천문학 미션이라고 평가받는 가이아 (GAIA)미션이 시작될 수 있었으니 이것이 바로 히파르코스 미션의 가장 큰 성과가 아닐까 한다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-09-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터