새로운 천문학의 장을 연 엑스선 천문학

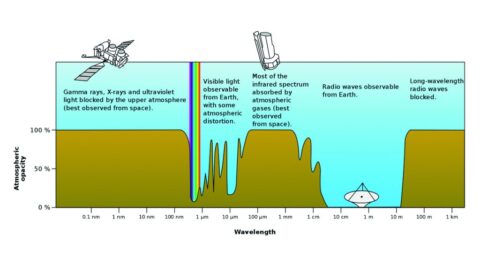

동서양을 막론하고 고대 시대부터 관찰되어오던 혜성 같은 천체의 역사와 비교해보면 불과 수십 년에 불과한 엑스선 천문학의 역사는 매우 짧다고 할 수 있다. 이는 무엇보다도, 천체에서 방출하는 감마선이나 엑스선은 열권의 산소나 질소에 의해서 흡수되기 때문이다. 상층 대기에 의해서 차단된 이들은 지구 표면에 도달하지 않고 따라서 인류가 우주로 나가기 전까지는 베일에 대부분 싸여있던 존재였다. 인류는 전자기 스펙트럼을 통한 보다 자유로운 천체들의 관측이 가능해진 ‘우주 시대 (space era)’를 맞이하고 나서야 엑스선 천문학의 장을 본격적으로 열 수 있었다.

하지만 엑스선 천문학은 기다릴만한 가치가 있었다. 유럽 우주국(ESA)과 미항공우주국(NASA)을 중심으로 선진적인 기술을 도입하여 관측을 효과적으로 해낸 결과 놀라운 결과들이 많이 발견되었기 때문이다.

엑스선 천문학 연구의 역사

엑스선 천문학에 관한 기본적인 연구는 1920년대부터 시작되었다. 미국 해군 연구소(NRL)의 광학자 에드워드 헐버트 박사 (Dr. Edward Hulburt)는 단파 무선통신을 연구하기 위해서 지구의 전리층 연구를 하던 중, 로버트 고다드 박사(Dr. Robert Goddard)가 개발한 세계 최초의 민간 로켓의 이용 가능성에 관해서 탐구했다. 1929년 헐버트 박사는 상층 대기를 탐사하기 위한 로켓 실험 프로그램을 제안했고 위 제안에는 높은 고도에서의 자외선 및 엑스선 탐지기가 포함되었다. 1948년 헤버트 프리드만 박사(Dr. Hebert Friedmann)는 헐버트 박사의 근본적인 질문에 관한 해답을 찾고자 독일 V-2 로켓을 이용하여 태양에서 나오는 엑스선에 관한 연구를 시작하였다. 이를 토대로 미국의 엑스선 천문학 연구가 서서히 시작되었다.

1960년대 초반이 되어서야 비로소 본격적인 엑스선 천문학이 시작되었다. 1962년 히까르도 지아콘니 (Riccardo Giacconi), 헤버트 거스키 (Herbert Gursky) 및 프랭크 파올리니 (Frank Paolini) 등이 포함된 AS&E(American Science and Engineering)그룹은 로켓에 작은 엑스선 탐지기를 탑재하여 우주 엑스선 방출원을 성공적으로 탐지해냈다. 이 탐지기는 전갈자리에서 발견된 최초의 엑스선 천체인 Scorpius X-1을 발견했고 이 기세를 몰아서 미항공우주국은 (NASA) 엑스선 전용 위성 Uhuru를 쏘아 올렸다.

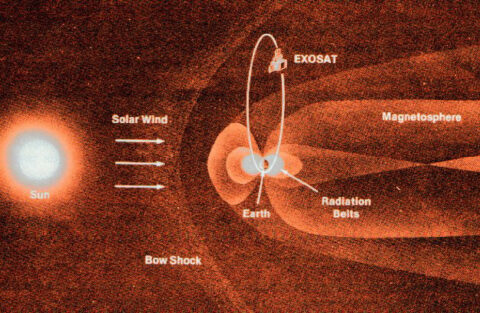

유럽에서도 비슷한 시도가 있었다. 유럽에서는 조금 더 늦게 시작한 만큼 조금 더 체계적인 연구가 준비되었다. 1960년대 후반 엑스선과 감마선 탐사선 미션인 Cos-B가 성공적으로 수행되었으며, 위 위성의 성공을 기반으로 1969년 후반에는 별도의 엑스선 전용 위성 프로젝트가 제안되었다. Helos (Highly Eccentric Lunar Occultation Satellite)로 명명된 위 미션은 달 엄폐 기술을 이용하여 밝은 엑스선 소스의 위치를 정확하게 관측함을 목표로 제안되었다. 유럽 우주 연구 기구(ESRO: ESA의 전신)는 위 프로젝트의 이름을 EXOSAT (European X-ray Observatory Satellite)로 바꾸며 미션을 승인했고 이와 동시에 유럽의 본격적인 엑스선 연구 시작을 알렸다.

유럽의 엑스선 탐사선 선구자 EXOSAT

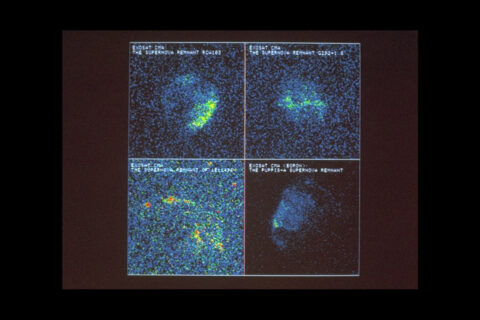

EXOSAT 미션은 고에너지 원(high energy source)을 관찰하고 감지하도록 설계되었으며 엑스선 파장에서의 우주 연구에 전념하도록 계획되었다. 이에 따라서, 수많은 활성 은하핵, 엑스선 쌍성계, 초신성 잔해, 은하단 등의 다양한 천체를 관찰한 유럽 최초의 엑스선 전용 임무이다.

EXOSAT 미션은 여러모로 선구자적인 역할을 수행하였다. EXOSAT 미션은 유럽 우주국 프로젝트로서는 처음으로, 유럽 우주국이 페이로드의 개발과 투자 및 관리를 독자적으로 맡아서 진행한 미션이었다. 또한 EXOSAT 탐사선이 관측한 결과를 천문학 커뮤니티에 공유하기로 결정하면서 미션이 과거의 미션보다 더 대중적이며 광범위한 미션임을 알렸다.

EXOSAT 미션은 유럽 우주국 탐사선으로서는 최초로 디지털 컴퓨터(OBC: on board a digital computer)를 탑재하였다. OBC와 중앙 터미널 장치는 탐사선내에서 재프로그래밍이 가능했기에 기존의 탐사 미션과는 비교도 안 될 만큼 빠르게 위기에 대처할 수 있는 미션이었다. 이는 천문학에서도 상당히 중요한 의미를 갖는다. 발사 전까지 예상하지 못했던 천체 현상들에 관해서 보다 다양하게 관측할 수 있었기 때문이다. 또한 EXOSAT 미션이 얻는 결과들은 스페인 Villafranca의 지상국에서 실시간으로 볼 수 있었는데 이 때문에 데이터 저장소가 따로 필요하지 않았다. 이는 데이터들의 지구 전송 전 수많은 전처리 과정에 관한 유연함을 가져다주었다.

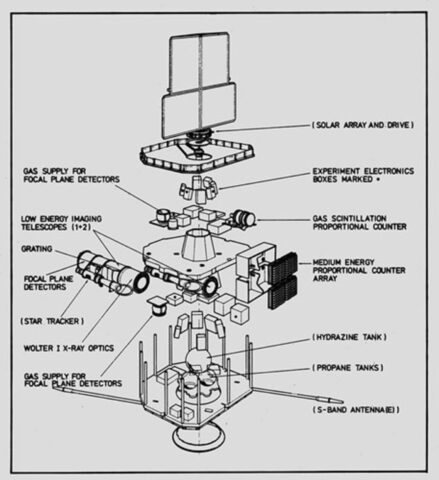

EXOSAT 미션의 페이로드는 크게 세 가지 장비로 구성되었다. 2개의 저에너지 망원경 (Two low-energy telescopes), 중 에너지 탐지기 (medium-energy proportional counter), 그리고 가스 섬광 비례 계수기 (gas scintillation proportional counter) 등으로 이루어졌다.

EXOSAT 미션의 탐사선은 90.6시간 주기와 73°의 기울기를 갖는 고도로 편심된 (e ~ 0.93) 타원형 궤도에 배치되었고 이를 통해서 장기간 연속 관측이 가능했다. 1983년 5월 출발한 EXOSAT 탐사선은 3년간의 활발한 관측 끝에 1986년 5월 6일 지구 대기권에 진입했으며 동시에 미션의 종료를 알렸다.

EXOSAT의 획기적인 발견들

EXOSAT이 얻은 결과들은 여전히 엑스선 연구에 활발하게 이용되고 있으며 이를 바탕으로 한 수많은 새로운 발견도 진행되고 있다. 이들 중 가장 중요한 발견으로는 엑스선 쌍성계에서 특정 주파수에 대해 깜박이는 준주기적 진동(quasi-periodic oscillations) 현상을 들 수 있다. 이는 EXOSAT 미션 이전에는 알려지지 않았던 현상이었으며 주로 가스가 백색 왜성, 중성자별 또는 블랙홀과 같은 조밀한 물체 위로 소용돌이치는 강착 원반의 내부 가장자리 근처에서 엑스선이 방출됨으로써 나타나는 현상으로 알려져 있다.

EXOSAT는 또한 초신성 잔해에서 활성 은하핵에 이르는 천체들에서, 엑스선을 1,800회 가까이 관측하여 화제가 되었다.

엑스선 연구의 선구자인 지아콘니 박사와 함께 일했던 경험이 있는 영국의 레스터 대학 명예 교수인 켄 파운드 교수(Prof. Ken Pounds)는 EXOSAT미션이 남긴 가장 소중한 유산으로 이전의 우주 미션들과는 한층 다른 미션을 경험하게 했다는 점을 들 수 있다고 밝혔다. 위 미션의 성공을 바탕으로 유럽 우주국의 Horizon 2000 프로그램이 탄생했으며 XMM-Newton 등의 굵직한 엑스선 탐사 미션이 탄생했으니 EXOSAT 미션은 선구자 미션이란 무엇인지 확실하게 보여준 미션이었다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-08-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터