1995년 1월 25일 영국 상선 S.S. 리마 호는 소말리아 해안에서 동쪽으로 240㎞ 떨어진 인도양 북서부를 항해 중이었다. 그런데 달은 없지만, 한없이 맑은 밤바다의 수평선에서 희미한 빛이 보이기 시작했다.

약 15분 후 이 배는 희미한 빛 속으로 들어가 우윳빛의 바다에 완전히 둘러싸였다. 마치 눈밭이나 흰 구름 위를 항해하는 듯한 느낌이었다.

사실 꽤 오래전부터 먼 바다를 항해하는 선원들은 ‘우윳빛 바다(milky seas)’에 대한 이야기를 해왔다. 창백한 우윳빛 바다가 수평선 끝까지 펼쳐진 광경에 대한 목격담이 19세기부터 200건 이상 기록되어 왔던 것.

하지만 대부분의 사람들은 이 목격담을 오랜 항해에 지친 선원들의 허황된 이야기나 망상에서 나온 상상력의 산물이라고 일축했다. 이 이상한 현상에 대해 어떠한 설명도 할 수 없었기 때문이다. 리마 호가 목격한 우윳빛 바다 역시 그런 괴담 중의 하나로 묻히고 말았다.

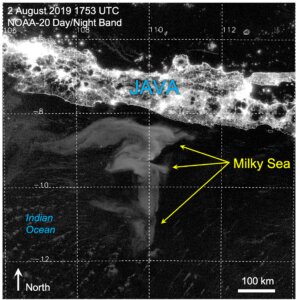

그런데 그로부터 10년 후 리마 호의 목격담은 사실임이 밝혀졌다. 미국 몬터레이 해군연구소의 스티븐 밀러 박사팀이 국방기상위성프로그램과 극궤도 위성을 이용해 당시의 위성사진을 분석한 결과, 리마 호가 항해한 날짜와 시간에 인도양 북서부에서 약 1만 3000㎢ 면적의 희미한 광선 영역이 나타나 있었던 것.

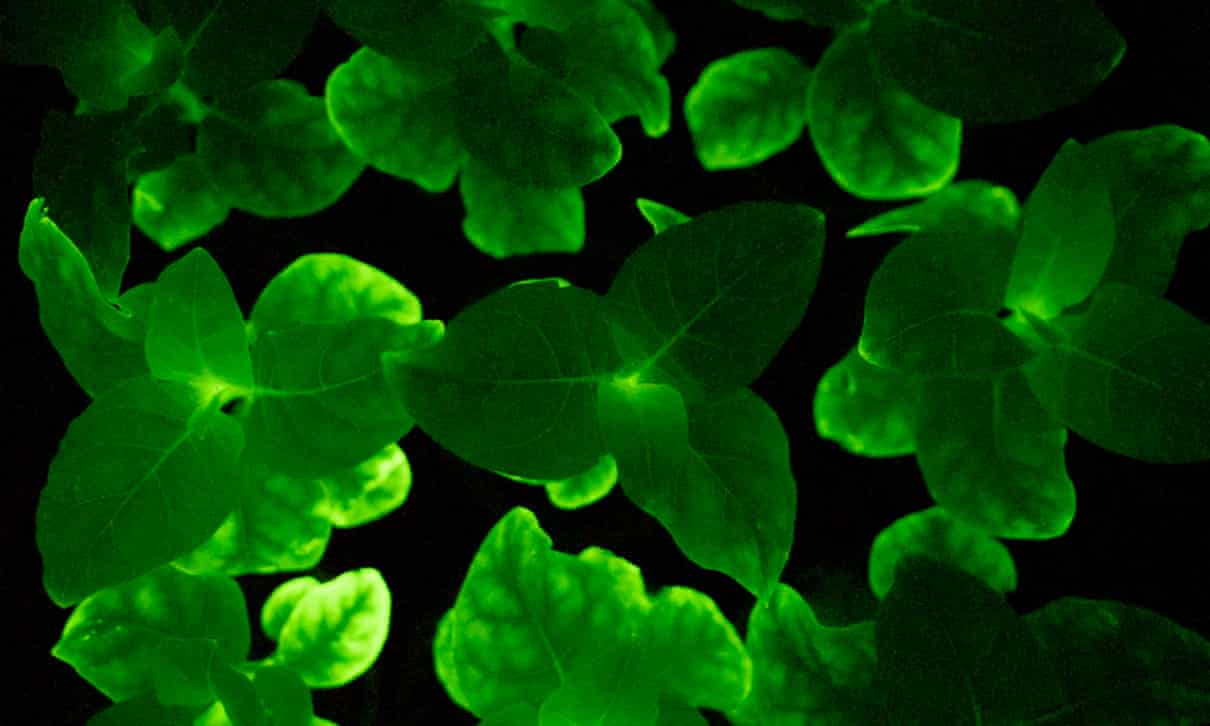

지구 상에서 가장 거대한 생물발광 현상

연구진은 그 같은 현상의 실체를 알아내기 위해 자료를 조사하던 중 1985년에 한 연구선이 아라비아 해에서 3일 동안 우윳빛 바다를 항해하면서 바닷물 샘플을 채취했다는 사실을 알아냈다. 그 샘플에는 ‘비브리오 하베이(Vibrio harveyi)’라는 발광성 박테리아가 가득했다.

널리 알려진 해양의 발광성 박테리아는 적조 현상을 일으키는 ‘와편모조류(Dinoflagellates)’다. 그런데 짧은 빛을 방출하는 와편모조류와 달리 비브리오 하베이는 희미하고 지속적인 빛을 낸다.

연구진은 이 작은 박테리아가 4×10의 22승 마리로 증가했을 때 거대한 우윳빛 바다 현상을 일으킬 수 있는 것으로 추정했다. 하지만 무엇이 비브리오 하베이를 그처럼 엄청난 숫자로 모으는지는 밝혀내지 못했다.

약 10만㎢ 이상에 걸쳐서 균일한 빛으로 며칠 밤 동안 지속되는 우윳빛 바다는 지구 상에서 가장 거대한 생물 발광 현상이다. 하지만 언제, 어디서, 왜 우윳빛 바다가 형성되는지 예측하는 것은 현대 과학의 미스터리로 남아 있다.

그런데 이 매혹적인 자연 현상에 대해 훨씬 더 깊이 접근할 수 있는 연구 결과가 최근에 발표됐다. 미국 콜로라도주립대학의 연구원들이 10년에 걸친 위성 데이터를 사용해 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 12차례의 우윳빛 바다 현상을 찾아낸 것이다.

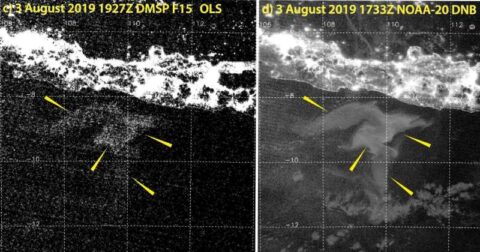

콜로라도주립대학 기상위성전문연구기관(CIRA)으로 자리를 옮긴 스티븐 밀러 박사가 이끄는 연구진은 미국 국립해양대기관리국(NOAA)의 지구관측위성 수오미 NPP(Suomi NPP)와 NOAA-20 위성을 이용해 아프리카 북서쪽 인도양 앞바다와 인도네시아 주변 해역에서만 주로 발생하는 우윳빛 바다의 이미지를 수집했다.

주야간 밴드(Day/Night Band)라는 장비를 포함해 다양한 센서가 장착된 이 두 개의 기상위성은 밤과 같은 다양한 조명 조건에서도 매우 약한 양의 가시광선을 감지할 수 있도록 설계되었다. 따라서 다른 위성이 볼 수 없는 우윳빛 바다 현상도 뚜렷하게 감지해낼 수 있다.

발광체 모으는 요인은 밝혀지지 않아

연구진은 2012년부터 2021년 사이에 우윳빛 바다 현상이 자주 보고되는 3곳의 주야간 밴드 관측치를 주의 깊게 분석한 결과, 12차례의 발생 사례를 찾아내는 데 성공했다.

사실 우윳빛 바다가 만들어내는 빛을 포착하기란 매우 힘들다. 바다 표면에서 반사되는 희미한 달빛이나 구름에 의해 반사돼 상부 대기로 방출되는 빛 등이 신호를 가릴 수 있기 때문이다.

연구진은 이 같은 빛들 배제하기 위해 위성 데이터 신호를 주의 깊게 분석함과 동시에 정교한 기술을 사용해 바다에서 지속적으로 빛을 방출하는 생물 발광 구조를 찾아냈다고 밝혔다.

국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 발표된 이 연구 결과에 의하면, 우윳빛 바다 현상은 북서 인도양의 계절풍(몬순)과 함께 나타나는 것으로 밝혀졌다. 이 계절풍은 영양이 풍부한 바닷물을 만들지만, 다른 발생 지역에서는 계절풍과의 연관성이 분명하지 않았다.

이는 우윳빛 바다 현상이 나타날 때 어떤 다른 요소가 바닷물에 영양분을 공급할 수 있음을 의미한다. 또한, 낮에는 시야에서 사라지고 밤에만 지속적으로 빛나는 우윳빛 바다 현상은 해류와 함께 움직이는 것으로 드러났다.

연구진은 이 같은 위성 데이터를 이용해 우윳빛 바다 현상을 좀 더 쉽게 찾을 수 있는 방법을 연구할 계획이라고 밝혔다. 이 현상이 나타나는 곳에 연구선을 바로 배치해 과학적인 샘플링 작업을 하면 오랫동안 뱃사람들 사이에서 전설로만 떠돌던 우윳빛 바다의 미스터리를 완전히 파헤칠 수 있기 때문이다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-08-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터