구운 삼겹살을 상치 같은 야채에 싸먹는 우리나라 대중식이 장수하는데 그리 나쁘지는 않은 것 같다.

5개 대륙 13만5000명을 대상으로 연구한 결과 지방과 과일, 야채를 적당히 섭취하고 고탄수화물 식을 줄이는 식단이 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났다. ‘적당히’ 섭취하는 것과 관련해 사망 위험이 가장 적은 쪽은 과일과 야채, 콩류를 하루에 3~4접시(servings)(총 375~500g) 정도 먹는 사람들이었다. 이보다 더 많이 먹는다고 별 이익은 없는 걸로 조사됐다.

또한 일반인들이 알고 있는 것과는 달리 제법 많은 양의 지방(에너지 전체의 35% 정도)을 섭취하는 것이 이보다 지방을 더 적게 먹을 때보다 사망 위험이 낮은 것으로 확인됐다. 그러나 고탄수화물 식단(섭취 에너지 전체의 60% 이상)은 심혈관 질환 위험은 없으나 높은 사망률과 관련이 있었다.

전세계 18개국 13만 5천명 대상 연구

이같은 내용은 의학학술지 ‘랜싯’(The Lancet) 29일자에 발표된 두 가지 보고서의 핵심 메시지이다. 두 보고서는 캐나다 맥매스터 대학 인구보건연구소(PHRI)와 병원그룹인 ‘해밀턴 건강 과학(HHS)’ 연구진이 주도한 지구촌 대상 연구를 정리한 것이다. 이 보고서는 29일 스페인 바로셀로나에서 열린 유럽심장학회 총회에서 발표됐다.

논문 자료는 18개 저소득, 중간 소득, 고소득 국가 주민 13만 5000명 이상을 대상으로 한 ‘전향적 도시 농촌 역학(Prospective Urban Rural Epidemiology, PURE)’ 연구에서 나왔다. 연구팀은 대상자들에게 평소 먹는 식단에 대해 질문하고 평균 7년 반 동안 이들의 건강상태를 추적했다.

사람들이 먹는 식이 지방에 대한 연구 결과 지방 섭취는 주요 심혈관질환 발생과 관련이 없는 것으로 나타났고, 오히려 지방을 많이 섭취할수록 사망률이 낮았다. 이 같은 결과는 모든 유형의 지방(포화지방, 다가불포화지방, 단일불포화지방)에서 동일하게 확인됐다. 고지혈증을 일으키는 것으로 알려진 포화지방은 뇌졸중 위험 감소와 관련이 있었다.

“모든 지방, 심장병과 직접 관련 없어”

모든 지방은 심장마비 위험이나 심장병으로 인한 사망 위험과 관련이 없었다.

연구팀은 이 같은 결과가 놀랍게 보일 수 있으나 새로운 연구 결과는 지난 20년간 서구 국가에서 실시된 여러 관측 연구 및 무작위 통제 연구 결과와 일치한다고 밝혔다.

논문 제1저자인 마쉬드 데건(Mahshid Dehghan) 맥매스터대 PHRI 연구원은 이번의 새로운 대규모 연구는 대부분의 이전 연구 맥락에 비추어 식이 지방과 지방이 미치는 임상적 결과에 대한 기존의 믿음에 의문을 제기한다고 말했다.

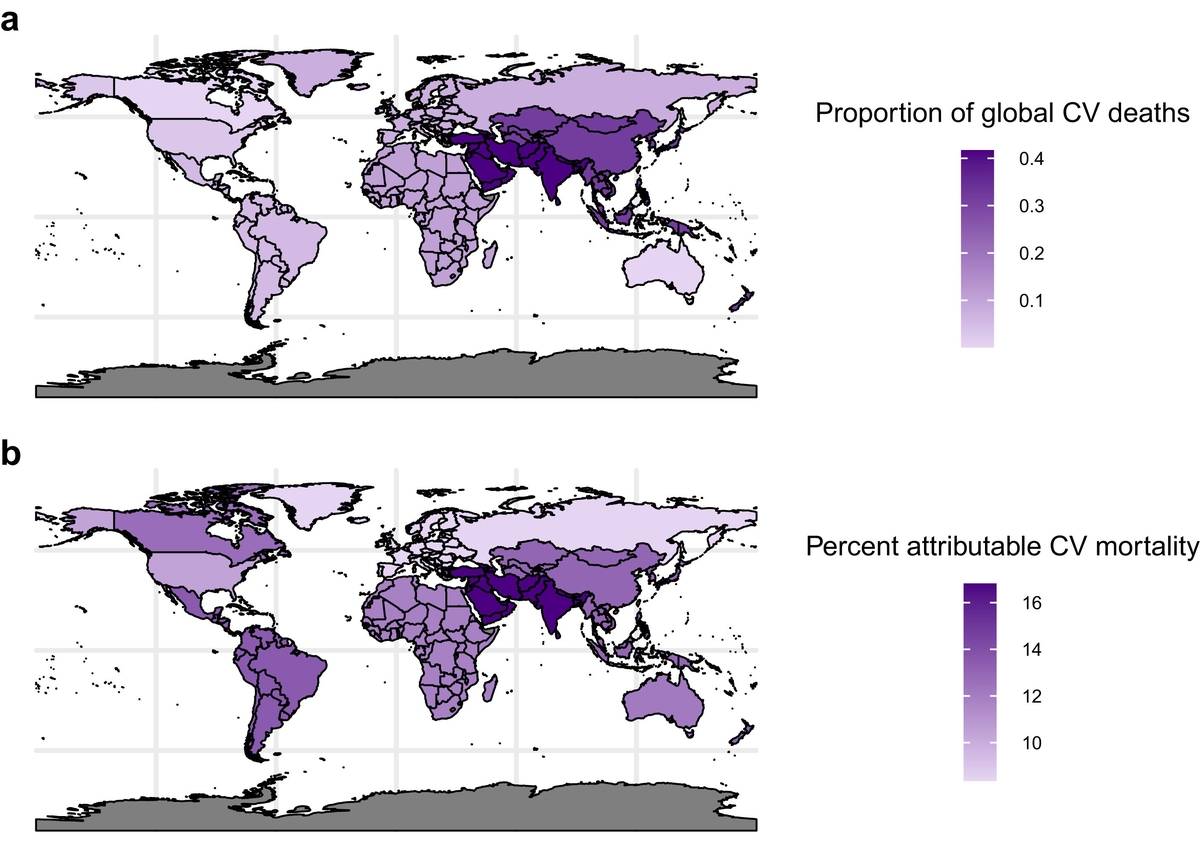

데건 박사는 “지방 섭취량이 줄어들면 탄소화물 소비량이 자동으로 증가한다”며, “우리 연구 결과는 지방을 많이 소비하지 않고 탄수화물을 많이 먹는 남아시아 사람 같은 특정 인구집단이 사망률이 높은 이유를 설명해 준다”고 말했다.

데건 박사는 식사 지침에서는 지난 수십년 동안 총 지방량을 하루 칼로리 섭취량의 30% 미만, 포화지방량은 10% 미만으로 줄이도록 권고하는데 집중해 왔다고 지적했다. 이것은 포화지방을 줄이면 심혈관질환 위험을 감소시킬 것이라는 생각을 기반으로 한 것이지만, 식단에서 포화지방이 어떻게 대체되는지는 고려하지 않은 것이다.

현재의 식사 지침은 몇몇 서구국가의 자료를 이용해 40년 전에 만들어졌다. 이들 나라에서는 지방 섭취량이 총 칼로리 섭취의 40~45%를 넘었고, 포화지방 섭취도 20% 이상이었다고 데건 박사는 지적했다. 지방 섭취는 현재 북미와 유럽에서 각각 31%와 11%로 크게 낮아졌다.

하루 375~500g 과일, 야채, 콩과류 섭취하면 사망위험 낮춰

PURE 연구의 두 번째 논문은 과일과 채소, 콩과류 소비를 시망률과 심장병 및 뇌졸중과 연관시켜 분석했다.

연구 결과 현재 전세계적으로 먹는 과일과 야채 및 콩과류 섭취량은 하루 3~4 접시(servings) 정도로 밝혀졌으나 대부분의 식사지침에서는 최소 다섯 접시를 먹으라고 권하고 있다. 대부분의 중간 소득 및 저소득 국가에서 과일과 야채는 상대적으로 비싼 편이다. 따라서 남아시아와 중국, 동남아시아와 아프리카 같은 지역에서는 과일과 야채 소비가 서구국가들에 비해 훨씬 낮은 편이다.

이 논문의 제1저자인 빅토리아 밀러(Victoria Miller) 맥매스터대 박사과정생은 “우리 연구에 따르면 하루 3~4접시 즉 375~500g 정도의 과일과 채소 및 콩과류를 먹는 사람들의 사망 위험이 가장 낮았으며, 그 이상을 먹어도 별다른 이익이 거의 없었다”며, “덧붙이자면 과일 섭취가 야채보다 유익한 것으로 나타났다”고 밝혔다.

그는 “PURE 연구는 이전에 연구되지 않은 지역들의 인구집단이 포함돼 있어 다양한 인구를 대상으로 이들 식품이 질병 위험을 줄이는 효과를 살펴볼 수 있다”고 말했다.

생야채가 더 좋고, 콩류는 심장병과 사망 위험 낮춰

이전의 연구에 따르면 과일과 채소 및 콩과류 섭취가 심혈관질환과 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났으나, 대부분의 연구가 주로 북미와 유럽에서 진행됐고 일부만 다른 지역을 대상으로 했다.

밀러 연구원은 “생야채가 조리한 채소에 비해 사망 위험을 더 강하게 낮추는 것으로 나타났으나 남아시아와 아프리카, 동남아시아에서는 생야채를 거의 먹지 않는다”며, “식사 지침은 생야채와 조리 야채의 이점을 구별하지 않으나, 우리 연구에 따르면 조리 야채보다는 생야채가 건강에 더 유익한 것으로 나타났다”고 설명했다.

콩과류에는 일반 콩을 비롯해 검은 콩, 렌틸 콩, 완두콩, 병아리콩, 검은 눈콩 등이 있다. 이들 콩과류는 육류나 몇몇 곡물, 파스타와 흰 빵 같은 전분의 대체물로 자주 먹는다.

밀러 연구원은 “콩류는 일반적으로 남아시아, 아프리카 및 라틴아메리카에서 많은 사람들이 소비하고, 하루 한 번만 섭취해도 심혈관질환과 사망 위험이 줄어든다”며, “북미나 유럽지역 사람들이 콩과류 섭취를 늘리면 건강에 도움이 될 것”이라고 말했다.

LDL 수치, 심장병 예측 신뢰도 낮아

한편 같은 저자들이 ‘랜싯 당뇨병 및 내분비학’(The Lancet Diabetes and Endocrinology) 저널에 공동으로 발표한 세 번째 연구에서는 지방과 탄수화물이 혈중 지질과 혈압에 미치는 영향을 조사했다.

연구팀은 이른 바 ‘나쁜 콜레스테롤’로 불리는 LDL이 앞으로 일어날 심혈관질환 발병에 대한 포화지방의 영향을 예측하기에는 신뢰성이 떨어진다는 사실을 발견했다. 대신 아포지질단백질 B(ApoB)와 ApoA1의 비율 또는 혈액내 조직화된 단백질들이 심혈관질환 위험에 미치는 포화지방의 영향을 가장 잘 나타내 준다고 밝혔다.

위 세 연구논문의 저자인 앤드류 멘트(Andrew Mente) 맥매스터대 부교수(건강 연구방법, 증거와 영향 연구과)는 “이들 연구 결과는 신뢰도가 높고 전세계적으로 적용 가능하며 영양 정책에 대한 중요한 근거를 제공한다”며, “세계 일부 지역에서는 영양 부족이 문제가 되는 반면 다른 지역에서는 영양 과다로 고민하고 있어 상관성이 있다”고 말했다.

살림 유서프(Salim Yusuf) PHRI 원장 겸 책임연구원은 “대부분의 식단에서 모든 영양소는 너무 적거나 많이 섭취하지 않고 알맞게 조절하는 것이 중요하다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-08-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터