일부일처제는 인간이 만들어낸 매우 특이한 제도 중 하나다. 될 수 있는 한 많은 자손을 남겨야 하는 생물체 존재의 원래 목적에 들어맞지 않는 매우 부자연스러운 제도이기 때문이다. 그런데 인간이 일부일처제를 고수하는 유일한 종은 아니다.

조류 종의 경우 약 90%가 일부일처제를 채택하고 있으며, 포유류 중에는 늑대, 비버, 수달, 여우를 비롯해 일부 박쥐 종들이 한 마리의 짝과 장기적인 유대 관계를 형성한다. 포유류의 경우 3~5%의 종만 일부일처제를 고수할 뿐 대략 6500여 개로 알려진 포유류 종의 대부분은 개방적인 관계를 가진다.

그중에서 초원들쥐라는 설치류는 첫 짝짓기 상대에게 평생 순정을 지키는 동물로 유명하다. 지난 30년 동안의 연구에 의하면 초원들쥐들이 이런 특별한 행동을 하는 원인은 옥시토신과 바소프레신이란 호르몬 덕분이다.

즉, 이들의 뇌는 개방적인 짝짓기 제도를 유지하는 다른 설치류에 비해 옥시토신과 바소프레신을 분비하는 수용체를 더 많이 지니고 있다. 따라서 이 두 종류의 호르몬은 포유류들의 영원한 사랑을 유지하는 필수 물질로 여겨져 왔다.

생물학자들은 초원들쥐의 뇌 속 화학물질 시스템이 인간에게도 동일한 방식으로 작용할 수 있는지에 대해 오랫동안 궁금해했다.

인간과 유전적으로 더 가까운 여우원숭이

그런데 새로운 연구에 의하면 여우원숭이의 경우 일부일처제를 뒷받침하는 뇌 회로가 초원들쥐와는 매우 상이한 것으로 밝혀졌다. 즉, 영원한 사랑을 유지하는 비결이 동물 종마다 다를 수 있다는 사실이 드러난 것이다.

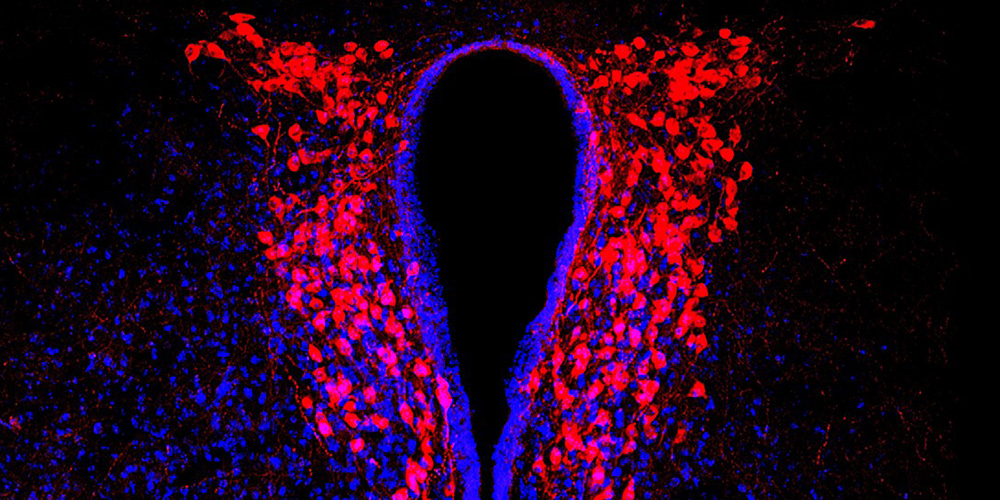

듀크대학을 포함한 미국 공동 연구팀은 오토라디오그래피(autoradiography)를 이용해 듀크리머센터에서 자연사한 여우원숭이 12마리의 뇌에서 옥시토신과 바소프레신의 결합 부위를 지도화했다. ‘자기방사법’이라고도 불리는 오토라디오그래피는 방사성 원소를 추적하여 생체 내 각종 물질의 이동을 조사할 수 있는 기술이다.

그들이 조사한 12마리의 여우원숭이에는 몽구스여우원숭이, 붉은배여우원숭이 등 일부일처제를 고수하는 여우원숭이 2종과 개방적인 짝짓기 관계를 가지는 여우원숭이 5종이 포함돼 있었다.

몽구스여우원숭이(mongoose lemur)와 붉은배여우원숭이(Red-bellied lemur)는 수컷과 암컷 파트너가 함께 새끼를 끼우고 영역을 지킨다. 일단 파트너가 되면 이들은 깨어있는 시간의 대부분을 서로 털 고르기를 해주거나 꼬리를 감는 등의 행동을 하는데, 일생의 1/3을 같은 짝과 함께 보낸다.

그에 비해 다른 여우원숭이 종들은 파트너를 자주 바꾸며 난잡한 관계를 가진다. 연구진이 여우원숭이를 연구 대상으로 삼은 까닭은 초원들쥐라는 설치류에 비해 인간과 유전적으로 훨씬 더 가까운 우리의 가장 먼 영장류 친척일뿐더러 비슷한 종끼리도 이처럼 짝짓기 방식이 매우 다르기 때문이다.

이번 연구의 주 저자인 듀크대학의 니콜라스 그레베(Nicholas Grebe) 박사는 “우리 실험은 일부일처제의 생물학적 특징을 영장류에서 찾은 유일한 연구”라고 밝혔다.

연구팀의 예상을 빗나간 연구 결과

여우원숭이들의 뇌에서 옥시토신과 바소프레신의 결합 부위를 지도화해 밝혀낸 연구 결과는 연구팀의 예상과는 전혀 다르게 나왔다. 초원들쥐와 다른 설치류를 비교한 연구 결과와는 달리 일부일처제를 유지하는 여우원숭이 종과 그렇지 않은 여우원숭이 종 간의 차이가 거의 없는 것으로 나타났기 때문이다.

연구진은 여우원숭이의 뇌 영상 결과를 들쥐 및 원숭이의 이전 영상 결과와도 비교했다. 그런데 여기에서는 호르몬 수용체의 밀도 및 분포에서 눈에 띄는 차이가 있음이 밝혀졌다. 즉, 옥시토신과 바소프레신이라는 두 가지 일부일처제 호르몬이 여우원숭이의 경우 뇌의 다른 부분에서 작용한다는 의미다.

이 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 2월 12일 자에 게재됐다. 연구진은 후속 연구로 뇌 속의 옥시토신이 수용체에 결합되는 것을 일시적으로 막는 약물을 먹일 경우 여우원숭이 부부가 서로 어떻게 행동하는지 살펴보고 있는 것으로 알려졌다.

연구진은 일부일처제라는 인간의 사회적 행동의 기원을 기존의 설치류 실험에 근거하여 단순한 결론을 내려서는 안 된다는 사실이 이번 실험을 통해 증명되었다고 밝혔다.

예를 들자면 옥시토신은 초원들쥐들에게 영원한 사랑의 묘약이 될 수 있다. 하지만 인간을 포함해 여우원숭이 등의 다른 영장류에서 일부일처제를 형성하는 것은 생태학적 요인이나 다른 뇌 화학물질의 결합 및 작용일 수도 있다는 의미다.

이에 대해 니콜라스 그레베 박사는 “일부일처제가 뇌에서 작용하는 방법은 동물에 따라 다를 수 있다”며 “우리가 원래 생각했던 것보다 훨씬 더 복잡하다”고 말했다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-02-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터