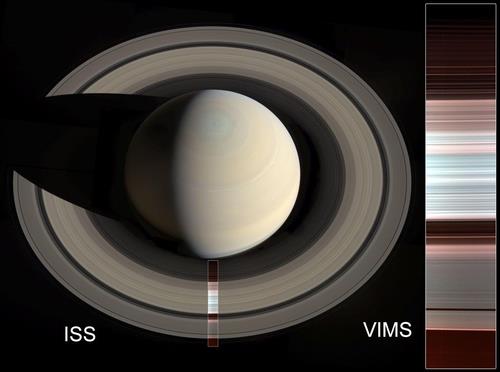

우주생물학자들이 가장 가고 싶어하는 태양계의 천체 중 하나는 엔셀라두스다. 지름이 500㎞에 불과해 토성의 위성 중에서 여섯 번째로 큰 엔셀라두스는 크기에 비해 관측이 매우 쉬운 편이다. 표면이 온통 얼음으로 뒤덮여 있어 빛을 잘 반사하기 때문이다.

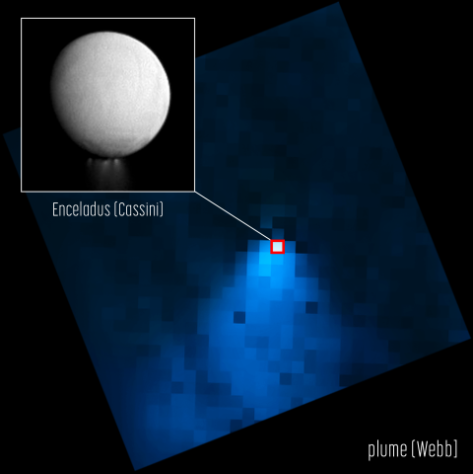

하지만 엔셀라두스가 우주생물학자들의 버킷 리스트 1번에 오른 것은 관측하기 쉬워서나 예뻐서가 아니다. 그들이 주목하는 것은 미국 항공우주국(NASA)의 토성 탐사선 카시니가 2005년에 발견한 물기둥이다.

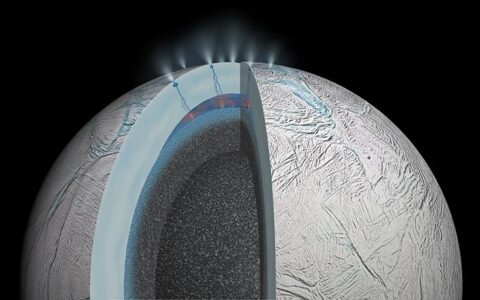

엔셀라두스의 갈라진 얼음 지각에서 뿜어져 나오는 100여 개의 물기둥 중에는 높이가 무려 300㎞에 달하는 것도 있다. 이는 이 위성의 지하에 거대한 바다가 있다는 증거다. 얼음 표층으로부터 30~40㎞ 아래에 있는 바다는 깊이가 약 10㎞에 달해 수량이 지구 바다의 2배에 이를 만큼 풍부하다.

그런데 최근에 우주생물학자들을 다시 설레게 하는 연구 결과가 발표됐다. 엔셀라두스의 얼음 표층 아래의 숨겨진 바다에서 알려지지 않은 메탄 생성 과정이 진행되고 있다는 연구 결과가 바로 그것.

카시니 탐사선이 물기둥을 통과해 화학 구성을 샘플링한 결과, 지구 해저의 열수분출구와 관련된 이수소(H2), 메탄, 이산화탄소 등의 특정 분자 농도가 상대적으로 높다는 사실이 밝혀졌다. 특히 물기둥에서 발견된 메탄의 양은 예상치 못한 것이었다.

다양한 메탄 생성 프로세스 확률 계산

이처럼 놀랍도록 많은 양의 메탄은 지구처럼 이산화탄소와 H2를 이용해 메탄을 생산하는 미생물이 거기에 존재할 수도 있다는 추정을 가능케 한다. 미국 애리조나대학 연구진은 미생물을 포함해 다양한 메탄 생성 프로세스를 설명할 수 있는 확률을 계산하기 위해 수학 모델을 만들었다.

즉, 화학과 미생물 생태학을 결합한 새로운 수학 모델로 카시니의 물기둥 데이터를 분석하고 그 결과를 가장 잘 설명할 수 있는 메탄 생성 프로세스를 모델링한 것이다.

지구 심해의 열수분출구는 차가운 바닷물이 해저로 스며들어 밑에 있는 암석을 순환하다 상당량의 마그마가 한곳에 모여 있는 마그마체임버 같은 열원을 만나 다시 물속에서 분출될 때 발생한다.

이 같은 열수 활동을 통해 지구에서 메탄이 생성될 수 있지만, 그 속도는 상당히 느리다. 따라서 지구에서 생성되는 메탄의 대부분은 열수에서 생성되는 H2와 이산화탄소를 이용하는 미생물이 만든 것이다.

연구진은 지구의 메탄 생성 고세균을 모방해 가상의 엔셀라두스 인구역학 모델을 개발했다. 열수 활동에서 생성되는 H2가 카시니의 관측 데이터에 적합한지, 그리고 그 생산이 지구와 같은 메탄 생성 고세균의 개체군을 지탱할 만큼 충분한 양인지를 평가하기 위해서였다.

또한 연구진은 열수 속의 H2와 같은 화학적 조건들이 그런 미생물들이 자라기에 적합한 환경을 제공할 수 있는지와 엔셀라두스의 해저에서 실제로 메탄 생성이 발생할 경우 예상되는 정량적 예측 등에 대한 조사를 진행했다.

생명체 여부 밝히려면 더 많은 데이터 필요해

그 결과 미생물의 도움 없이 생산 가능한 메탄양의 최대 추정치조차도 카시니호가 엔셀라두스의 물기둥에서 측정한 메탄 농도를 설명하기에 충분하지 않다는 사실이 밝혀졌다. 즉, 생물학적 메탄 생성을 적용해야만 카시니호의 관측 데이터와 일치하는 양의 메탄이 생성될 수 있다는 것이다.

이 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 천문학(Nature Astronomy)’ 7월 7일자에 발표됐다.

그러나 연구진은 이번 연구 결과에 대해 조심스러운 입장이다. 이번 연구의 주 저자 중 한 명인 레기스 페리에르(Régis Ferrière) 부교수는 “우리는 엔셀라두스의 바다에 생명체가 존재한다고 결론 내리지는 않았다”며 “오히려 우리가 알고 싶었던 것은 엔셀라두스의 열수분출구가 지구와 같은 미생물이 살 수 있는 환경을 만들 수 있는가였다”고 말했다.

하지만 그는 생물학적 메탄 생성이 카시니호의 데이터와 양립할 수 있는 것으로 보인다며, 생명체의 존재 여부를 정확히 밝히기 위해선 미래의 탐사 임무에서 더 많은 데이터가 필요하다고 주장했다. 예상보다 많은 메탄의 양이 지구와는 전혀 다른 과정을 통해 생성되었을 수도 있기 때문이다.

한편, 지난 2018년 독일과 오스트리아의 연구진은 ‘네이처 커뮤니케이션’에 발표한 논문에서 지구의 메탄 생성 고세균이 엔셀라두스에서도 생존할 수 있다는 연구 결과를 발표한 바 있다.

지구 심해의 열수분출구 근처에서 사는 메탄 생성 고세균 ‘메타노테르모콕쿠스 오키나웬시스(Methanothermococcus okinawensis)’가 엔셀라두스 환경을 재현한 실험실 조건에서도 생존한 것이다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-07-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터