대형가속기 시설은 국가의 과학기술 경쟁력을 보여주는 바로미터(가늠자)다. 가속기에는 로켓 발사체 개발을 위한 우주항공 기술처럼 여러 최첨단 기술들이 총망라돼 있기 때문이다. 한국형 중이온가속기 ‘라온’이 2021년 말 완공되고, 지난 7일 첫 빔을 인출했다. (관련 기사 보러 가기 - “단군 이래 최대 과학 시설, 첫 빛을 쏘다”)

이로써 우리나라는 대전의 중이온가속기를 비롯하여 경주의 양성자가속기, 포항의 4세대 방사광가속기 등 3개의 대형가속기를 보유한 명실상부 가속기 선진국 대열에 합류하게 됐다. 서로 다른 재료를 활용하는 만큼, 한국 ‘가속기 삼 형제’는 목적도 서로 다르다.

‘맏형’ 양성자 가속기, 물질 성질 변화시키는 ‘미다스의 손’

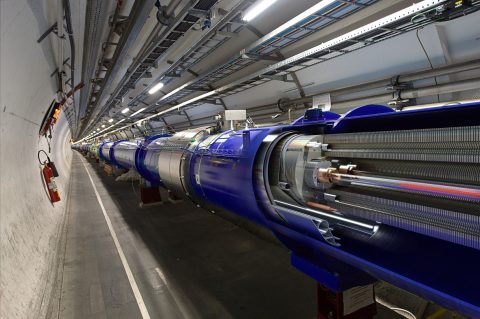

삼 형제 중 가장 먼저 운영을 시작한 맏형은 한국원자력연구원이 경주에 지은 대용량 선형 양성자가속기다. 2013년 시운전을 거쳐, 2014년부터 정상 가동했다. 미국과 일본에 이어 세계 세 번째로 개발된 대용량 양성자가속기다. 75m의 선형가속기를 달려 양성자는 1억eV(전자볼트)의 에너지를 얻게 되고, 이때 빛의 속도의 약 43% 수준인 초속 13만km까지 가속된다. 에너지는 세계 대표 양성자가속기인 유럽입자물리연구소(CERN)의 거대강입자가속기(LHC) 대비 1만 분의 1수준이지만, 가속시킬 수 있는 양성자 수 측면에서 월등한 스펙을 갖추고 있다. 경주 양성자가속기는 초당 1경개의 양성자를 가속시킬 수 있다.

경주 양성자가속기의 별명은 ‘미다스의 손’이다. 물질의 구조와 성질을 바꾸고, 새로운 물질을 만들 수 있는 장치기 때문이다. 양성자를 가속해 목표물에 충돌시키면, 양성자가 물질에 들어가면서 물질의 구조와 성질이 변한다. 이런 이유로 물성 분석, 신소재 개발 등 산업 분야에서 주로 활용된다. 원소의 성질을 변화시켜 의료용 동위원소를 생산하거나, 반도체의 안정성을 확인하는 연구 등이다.

방사광가속기, 1,000조 분의 1초 단위의 동영상 촬영

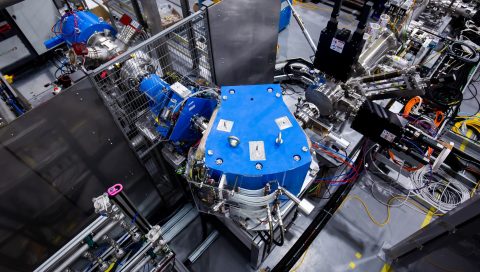

한편, 포항가속기연구소의 4세대 방사광 가속기는 2017년 실전에 투입됐다. 4세대 방사광가속기가 사용하는 재료는 전자다. 국내 가속기 중 가장 가벼운 재료를 활용한다. 전자기장을 이용해 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속시킨 뒤, 전자가 휘어질 때 방출되는 방사광(X선)을 연구에 활용한다. 이 때문에 방사광가속기라 불린다. 가속기의 길이는 세 가속기 중 가장 긴 1.1km다.

4세대 방사광가속기에서 만들어진 방사광은 0.1~6nm 수준. 이 때문에 세포를 구성하는 단백질처럼 나노미터 단위의 작은 물질 내부를 3차원으로 생생하게 들여다볼 수 있다. 또한, 이런 나노미터 세계의 변화를 펨토 초(fs‧1fs는 1,000조 분의 1초) 단위로 분석할 수 있어 나노 세계를 동영상을 촬영한 것처럼 생생하게 관찰할 수 있다.

4세대 방사광가속기는 본격 가동을 시작하자마자 세계적 성능을 인정받았다. 세계적 권위의 국제학술지에 4세대 방사광가속기를 활용한 실험 결과가 연달아 게재됐다. 일례로, 기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단은 4세대 방사광가속기를 이용해 분자가 탄생하는 모든 순간을 실시간으로 관찰하고, 그 연구결과를 2020년 국제학술지 ‘네이처(Nature)’에 보고했다. 세계 최초로 화학반응의 시작부터 끝까지 전 과정에서 원자의 실시간 위치와 운동을 관측했다는 의미가 있다. 4세대 포항방사광가속기를 이용해 단백질 등 거대 분자에서 일어나는 화학반응을 원자 수준에서 규명하고, 이 정보를 새로운 촉매 및 신약 개발 등에 활용할 수 있다는 가능성을 제시한 연구다.

중이온가속기, 빅뱅 3분 뒤의 시간 재구성

대전에 구축된 중이온가속기 ‘라온(RAON)’은 2021년 5월 완공됐다. 현재는 내년 3월 저에너지 가속장치 전체 구간 시운전을 목표로 단계적으로 빔 인출 시험을 수행하고 있다. 라온은 무거운 이온(중이온)을 재료로 사용한다. 세 가속기 중 가장 무거운 재료를 사용하는 막내 가속기다. 자연 상태에 존재하는 가장 무거운 원소인 우라늄 등을 가속한 중이온 빔을 다른 원소와 충돌시켜 자연에는 존재하지 않는 희귀한 동위원소를 찾고, 이를 활용하는 데 목적을 둔다.

라온은 한국의 이름을 딴 첫 원소 ‘코리아늄’을 발견할 수 있는 도구라는 점에서 주목받았다. 프랑스의 물리학자 마리 퀴리가 자신이 발견한 새로운 원소에 조국 폴란드의 이름을 붙인 것처럼(폴로늄‧84번) 주기율표에는 게르마늄(독일‧32번), 프랑슘(프랑스‧87번), 아메리슘(미국‧95번), 니호늄(일본‧113번) 등 국가의 이름이 들어간 원소들이 5개 있다. 코리아늄은 라온으로 발견할 가능성이 있는 미지의 새로운 원소를 부르는 가상의 이름이다.

라온은 태초의 우주를 엿볼 수 있는 장치이기도 하다. 희귀동위원소의 충돌 과정에서 원소가 생겨나고, 별이 탄생한 과정을 재구성할 수 있다. 이중 라온이 주목하는 것은 빅뱅 직후 약 3분이 지난 뒤부터의 시간이다. 핵물리학자들은 라온을 활용한 실험을 통해 ‘세상은 어떻게 만들어졌는가?’라는 질문에 대한 대답을 찾을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 라온은 새로운 원소의 발견과 우주의 비밀 규명 등 기초과학 연구를 넘어 산업적인 응용에도 쓰일 수 있다. 라온에서 생성된 빔은 물질에 손상을 입히지 않으면서 내부 상태를 파악하는 비파괴 검사나 성능을 대폭 높인 새로운 반도체 소재 개발에 쓰일 수 있다. 또한 희귀동위원소 빔이 생명체에 미치는 영향에 대한 연구를 수행하고, 훗날 암 치료 등 새로운 방사선 치료법의 개발로 이어질 수 있다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-10-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터