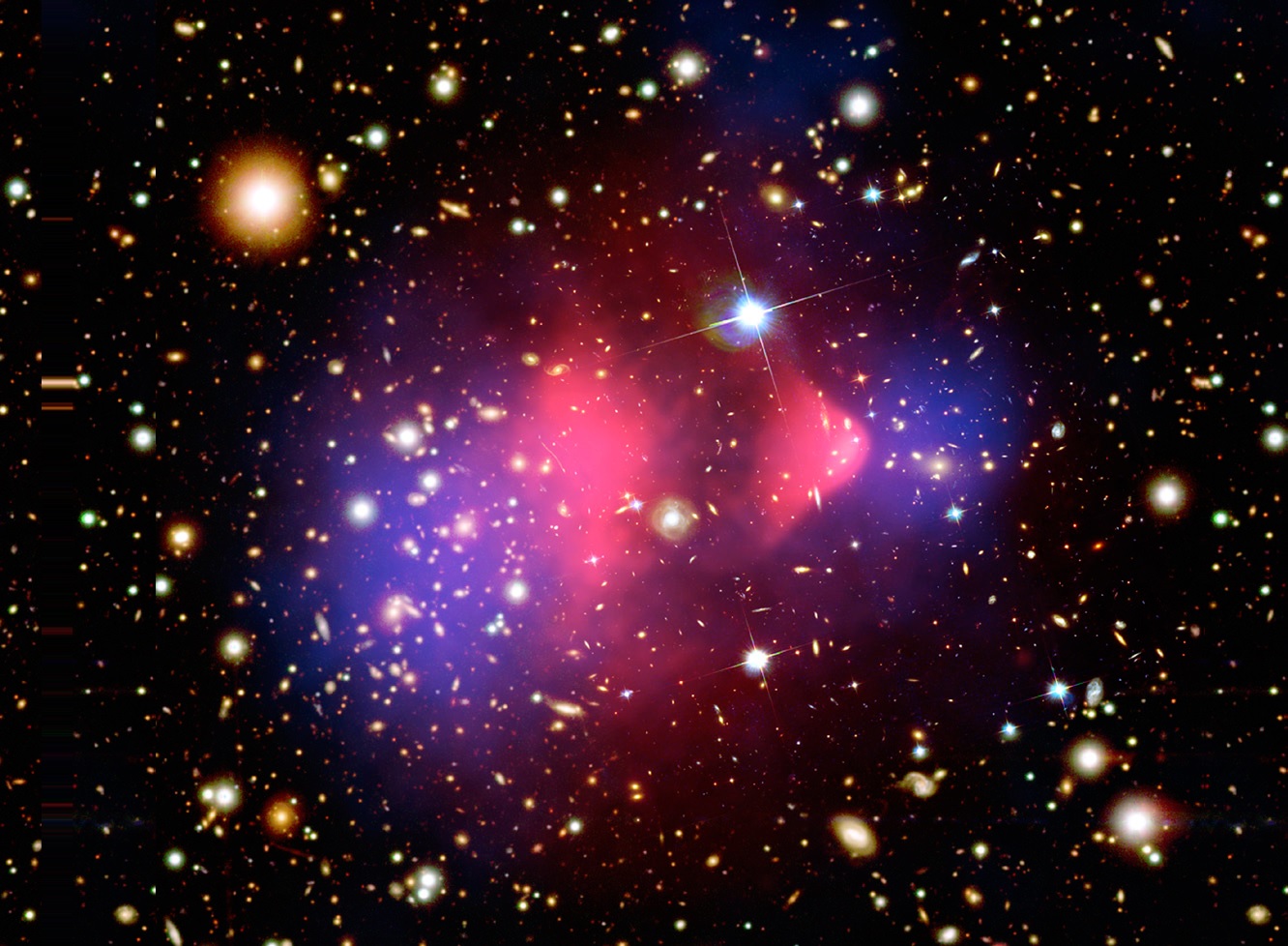

우주의 대부분을 ‘암흑물질’이 차지한다는 널리 퍼진 이론을 부정하는 연구결과가 나와 천문학계에 커다란 파장이 예상된다.

세종대 채규현 교수 등 국제 공동연구팀은 대신 ‘수정뉴턴역학(MOND, MOdified Newtonian Dynamics)’으로 우주의 움직임을 설명할 수 있다고 발표했다.

지난 수십 년 동안 우주과학에서 커다란 미스터리 중 하나는 과학자들이 예측보다 더 많은 중력을 측정해왔다는 것이다. 그러면서 어째서 더 많은 중력이 측정되었는지에 의문을 가져왔다.

왜냐하면 이 같은 초과하는 중력을 설명하려면 가시적인 물질이 더 있어야 하지만, 이 모든 것을 설명하기에 가시적이거나 알려진 물질이 충분하지 않았기 때문이다.

그래서 많은 과학자들은 우주의 대부분이 실제로 빛과 상호작용하지 않는 ‘암흑물질’로 만들어져 있다고 주장해 왔다. 암흑물질이 은하 사이의 중력을 차지한다는 이론은 50년 가까이 널리 퍼지면서 정설로 굳어지는 분위기였다.

그런데 1980년대 초 이스라엘 와이즈만 연구소(Weizmann Institute)의 물리학자인 모르드하이 밀그롬(Mordhai Milgrom)이 제안한 ‘수정뉴턴역학’ 이론은 중력의 법칙이 약간 바뀌었기 때문에 이러한 초과 중력이 존재한다고 말한다.

암흑물질 대신 ‘수정뉴턴역학’ 지지

암흑물질이 우주의 초과 중력을 유발했다고 주장해 온 것과 달리, 수정뉴턴역학 이론은 낮은 가속도에서의 중력이 순수한 뉴턴 역학에 의해 예측되는 것보다 더 강하다는 것을 암시한다.

간단히 말해서, ‘수정뉴턴역학’은 뉴턴역학 및 알버트 아인슈타인이 주장한 일반 상대성을 대체하고, 별 사이에 나타나는 중력 현상은 완전히 다른 방법으로 계산되어야 한다고 의미다.

또한 수정뉴턴역학은 아주 대담한 주장을 내세운다. 우주에서의 천체의 내부 움직임은 천체 자체의 질량에 의존할 뿐만 아니라, 우주의 다른 모든 질량으로부터의 중력, 즉 '외부 중력장 효과(EFE external field effect)'라고 불리는 중력에도 의존해야 한다는 것이다.

밀그롬은 만약 이 외부 중력장 효과가 확실하게 확인된다면, "은하가 뉴턴과 일반 상대성 이론의 법칙에 따르기 보다, 변형된 역학에 의해 지배된다는 것을 증명하는 스모킹건이 될 것"이라고 말했다.

이런 가운데 최근 채규현 세종대 교수와 미국 케이스 웨스턴 리저브(Case Western Reserve) 대학의 스테이시 맥고우(Stacy McGaugh) 천문학과장을 포함한 국제 연구팀이 "암흑물질 가설에 대한 경쟁 가설이 중력의 고전적인 법칙을 거스르는 것으로 보이는 은하 현상을 더 정확하게 예측한다"고 주장하는 연구를 발표했다.

이번 연구는 세계 천문학계에 널리 퍼져있는 ‘암흑물질 이론’보다는 ‘수정뉴턴역학’ 이론을 지지하는 것이여서 천문학계에 커다란 파장이 예상된다.

150개 은하에서 ‘외부 중력장 효과’ 발견

채 교수와 맥고우 연구팀은 150개 이상의 은하에서 EFE를 발견하고, 그 결과를 지난해 11월 천체물리학 저널(The Astrophysical Journal)에 발표했다.

채 교수는 "우리도 암흑물질이 존재한다는 가설 아래 연구를 해왔기 때문에 이번 논문의 결과가 놀라울 수 밖에 없다"고 말했다. 채 교수는 "처음에는 우리 연구 결과를 수정뉴턴역학으로 해석하는 것을 꺼렸지만 지금은 이 명백한 결과가 암흑물질 가설보다는 수정뉴턴역학을 뒷받침한다는 사실을 부인할 수 없다"고 덧붙였다.

연구팀은 원반 은하의 153개 회전 곡선을 분석했다. 분석 대상이 된 은하는 SPARC(Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) 데이터베이스에서 골랐다.

과학자들은 강한 외부 중력장을 가진 은하가 약한 외부 중력장을 가진 은하에 비해 더 자주 느려지거나 감소하는 회전 곡선을 보이는 것을 관찰함으로써 EFE를 추론했다고 말했다. 이것은 바로 수정뉴턴역학 이론의 예측과 맞아떨어지는 것이었다.

연구에 참여한 페데리코 렐리(Federico Lelli)는 "처음에는 회전 곡선에 대한 외부 중력장 효과가 매우 작을 것으로 예상되기 때문에 결과에 회의적이었다"고 말했다. 그러나 연구팀은 여러 달 동안 여러 가지 체계적인 검증을 벌여, 마침내 확실하게 EEF를 검출했음을 확인했다고 밝혔다.

맥고우는 “회의론은 과학적 과정의 일부이며 많은 과학자들이 암흑물질 대신 수정뉴턴역학의 가능성을 논하고 싶어하지 않는다는 것을 이해한다"고 말했다.

‘암흑물질 공동체’의 사람들과 같은 의견을 가지고 있었던 맥고우는 "암흑물질 이론이 틀릴 수 있다고 생각하면 많은 과학자들이 상처를 받을 것이다. 그러나 밀그롬은 이미 수정뉴턴역학으로 이것을 예측했다. 다른 어떤 이론도 관찰된 움직임을 예측하지 못했다“고 강조했다.

수정뉴턴역학 이론의 가능성에 대해서 채 교수는 “이론적인 관점에서 볼 때 양자 이론에 기초한 입자물리학의 표준모형에서 암흑물질은 필요하지 않다”고 말했다.

다만 중력의 문제로 인해서 어쩔 수 없이 암흑물질 입자를 가정하게 됐다는 것이다. 반면, 뉴턴이나 아인슈타인의 기존 중력이론은 양자 이론, 즉 양자중력이론에 기반하고 있지 않다. 채 교수는 “따라서 중력이론의 수정이 논리적으로 더 타당할 수 있다”고 덧붙였다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2021-01-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터