69개국의 총 50만 명에 달하는 15세 학생들을 대상으로 3년에 한 번씩 2시간 동안 치르는 시험이 있다. 국제학생평가시험의 준말로서 PISA(Programme for International Student Assessment)라고 불리는 시험이 바로 그것이다.

그런데 이 시험의 채점 방식은 좀 특이하다. 학생들이 시험을 보고 나면 국가 이름을 지운 후 그 결과를 분석하기 때문. 이렇게 하는 이유는 채점관들이 특정 국가에 대해 지닌 편견이 결과 분석에 영향을 미치지 않도록 하기 위해서다.

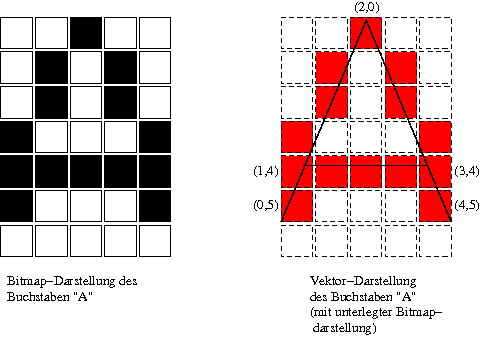

PISA는 다른 시험과 달리 학생들의 암기력을 측정하지 않는다. 대신에 이 시험은 기존에 접하지 못했던 문제들을 풀게 하거나 명확하지 않은 패턴을 보여주고 패턴에 대한 조리 있는 주장을 적도록 함으로써 사고 능력을 평가한다.

이 시험을 총괄하는 OECD는 2012년에 좀 특별한 연구를 진행했다. 그해 실시한 PISA에서 평가를 치르는 아이들에게 부모의 학력과 직업을 기입하도록 한 뒤 이를 국가별로 비교 가능한 범주로 나눈 다음 부모 직업과 아이들 성적 간의 관계를 분석한 것.

부모의 직업군은 9개로 분류되었는데, 고숙련 직업군은 경영인이었으며, 그다음은 전문직 등에 이어 마지막 분류군은 주방보조 등이 포함된 기초직업군이었다. 분석 결과 대부분 국가에서 전문직 부모를 둔 아이들이 다른 직업군에 비해 수학에서 높은 성적을 보였으며, 부모 직업과 아이 성적 간의 상관관계가 가장 적은 과목은 읽기인 것으로 드러났다.

소득 불균형은 부유한 학생들에게도 영향 미쳐

우리나라에서 진행한 연구 결과도 이와 별반 다르지 않다. 지난 2013년 한국교육개발원(KEDI)이 초중고 재학생 4만여 명을 대상으로 추적 조사한 연구 보고서에 의하면, 부모의 소득 수준에 따라 자녀의 수학 성적은 최대 19점까지 벌어지는 것으로 밝혀진 것. 또한, 부모의 영향력이 상대적으로 가장 적었던 과목은 국어였다.

그런데 부모의 소득 수준만큼이나 아이들의 수학 점수에 영향을 주는 요인이 있는 것으로 밝혀졌다. 또한, 이 요인은 앞선 연구 결과들처럼 수학 점수에는 큰 영향을 주지만 읽기 점수에는 그다지 영향을 미치지 않았다. 미국의 연구진이 밝혀낸 그 요인은 바로 ‘소득 불평등’이다.

소득 불평등은 정신건강 문제, 신뢰 부족, 높은 범죄율 등을 비롯한 수많은 건강 및 사회 문제와 관련되어 있다. 또한 이혼, 약물 남용, 아동학대의 높은 비율과도 관련이 있으며, 이러한 스트레스는 아동의 발달에 영향을 미칠 수 있다.

미국 미주리대학 캔자스시티캠퍼스의 사회학자 조셉 워크맨(Joseph Workman) 교수는 1992년부터 2019년까지 4학년의 NAEP 수학 및 읽기 결과를 50개 주의 소득 불평등에 대한 데이터와 비교했다.

국가학업성취도평가(National Assessment of Educational Progress)의 약자인 NAEP는 미국 교육부 산하기관인 국립교육통계센터가 4학년과 8학년을 대상으로 2년마다 실시하는 미 전역의 초중등학생 학업 성취도를 평가하는 대표적 시험이다.

분석 결과 소득 불평등 수준이 높은 주일수록 수학 점수가 평균적으로 더 낮은 것으로 밝혀졌다. 또한 소득 불평등은 가난한 학생들에게만 영향을 미치는 것이 아니라 가난한 학생들과 부유한 학생들 모두에게 낮은 성취도와 관련이 있는 것으로 드러났다. 즉, 빈곤층의 문제가 아니라 오히려 고소득층으로의 소득 집중이 학업 성취도를 떨어뜨리는 것으로 밝혀진 것이다.

읽기 점수는 소득 불평등과 상관관계 낮아

추가 분석에 의하면 소득 불평등 수준이 가장 크게 증가한 주의 경우 그렇지 않은 주보다 수학 성취도가 더 낮았다. 그러나 읽기 점수는 전반적으로 소득 불평등과 관련이 없는 것으로 나타났다. 이 연구 결과는 국제 학술 전문 출판사 ‘‘테일러 앤드 프랜시스 그룹(Taylor &Francis Group)’이 발간하는 학술잡지 ‘교육리뷰(Educational Review)’에 게재됐다.

미국의 소득 불평등은 지난 세기 동안 U자형 패턴을 보였다. 즉, 1910년대에서 1930년대에 가장 높았으며, 1940년대와 1970년대 사이에 약간 떨어졌다가 최근 들어 다시 상승한 것이다. 오늘날 미국의 소득 불평등 수준은 선진국 중에서도 가장 높다.

이번 연구를 주도한 조셉 워크맨 교수는 “사회적 불평등을 해결하는 것이 학교나 커리큘럼을 개혁하는 것보다 학업 성취도를 높이는 데 더 도움이 될 수 있다”고 주장했다. 그는 소득 불평등이 수학 및 읽기 성취도에 영향을 미치는 패턴이 다른 연령대에도 적용된다는 예비 증거도 제시했다.

그러나 영국처럼 소득 불평등이 높은 다른 선진국에도 비슷한 패턴이 존재하는지는 아직 알려지지 않았다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-10-08 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터