감당하기 어려운 상황에 처했을 때 불안과 두려움을 느끼게 된다. 이런 상황을 스트레스(stress)라고 한다.

흥미로운 것은 이 스트레스가 사람을 포함한 모든 생물에게서 발생하고 있다는 점이다. 심지어 미생물들도 스트레스를 느끼며 살고 있다.

13일 ‘사이언스 데일리’에 따르면 스웨덴 칼머기술대학교(Chalmers University of Technology) 연구진은 생물을 구성하고 있는 세포들이 스트레스에 어떻게 반응하는지 분석할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

그리고 사람은 물론 모든 생물 세포들이 스트레스에 민감하게 반응하고 있다는 사실을 밝혀냈다. 관계자들은 이 기술이 향후 스트레스 관련 질환 치료는 물론 맥주 제조법 개발 등에 다양하게 활용할 수 있을 것으로 보고 있다.

세포 내에서 규칙적으로 스트레스에 반응

칼머기술대 연구 결과에 따르면 살아있는 모든 유기 조직체들은 도전적인 상황에서 스트레스를 경험한다.

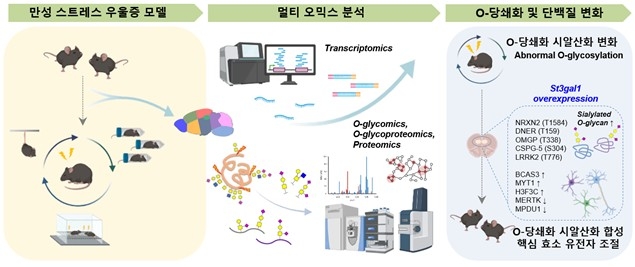

실제로 세포나 미생물들은 새롭게 직면한 상황에서 필연적으로 발생하는 압박감을 효율적으로 제어할 수 있는 복합 시스템을 가동하고 있다. 그리고 분자 차원에서 새롭게 생성된 결정체를 새로운 환경에 적용함으로써 스트레스를 극복하고 있는 것으로 나타났다.

연구팀은 세포들이 스트레스에 어떻게 반응하는지 관찰하기 위해 빵이나 맥주‧포도주 등을 만들 때 ‘출아형 효모(Saccharomyces cerevisiae)’를 사용했다.

효모는 당분을 알코올로 전환시켜 준다. 포도즙이 포도주로 변화하는 것은 이스트의 발효 기능 때문이다. 사람들이 즐겨 마시는 맥주 역시 보리를 싹틔워 만든 맥아(麥芽. 엿기름)를 발효시킨 결과다.

연구팀은 정상적인 효모가 활동하고 있는 환경에 농도를 강화하거나 소금, 설탕 등을 투입하는 방식으로 변화를 유도했다.

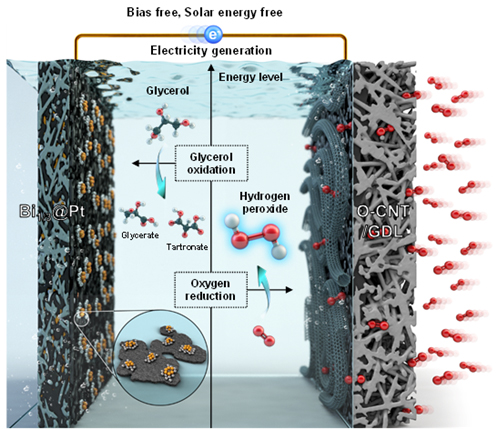

그리고 효모 세포가 어떻게 반응하는지 분자 차원에서 정밀 관찰한 결과 다양한 효모들이 여러 유형의 압박을 받고 있는 상황에서 미생물 고유의 특별한 규칙에 의해 글리세롤(glycerol)을 분출하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

글리세롤은 지방족 3가 알코올 중의 하나로 무색무취에 단맛이 나고 끈기가 있는 물질이다. 관장, 윤활, 보습 등을 위한 약물, 또는 건조방지용으로 음식물의 보존에 사용된다.

연구에 참여한 칼머기술대 생물‧물리학자 다니엘 미트베트(Daniel Midtvedt) 교수는 “새로 고안한 기기로 세밀한 분석을 시도한 결과 효모에서 자체적인 규칙에 의해 이 글리세롤을 배출하고 있었다”고 말했다.

새로운 의약품, 식품‧음료 개발 가능해져

미트베트 교수는 “효모뿐만 아니라 박테리아 역시 스트레스에 직면해 유사한 대응을 하고 있었다”고 말했다.

교수는 “의학 관점에서 매우 중요한 발견”이라며, “이 원리를 사람의 스트레스 방어기제에 적용할 경우 그동안 힘들었던 스트레스성 질환 치료에 큰 도움을 주고, 새로운 맥주 등 발효식품 개발을 촉진할 것”으로 내다봤다.

관련 논문은 ‘네이처’ 지 최근호에 게재됐다. 논문 제목은 ‘ Label-free spatio-temporal monitoring of cytosolic mass, osmolarity, and volume in living cells’이다.

논문 작성에는 칼머기술대에서 연구 활동을 하고 있는 다니엘 미트베트(Daniel Midtvedt), 에릭 올센(Erik Olsén), 프레드릭 효크(Fredrik Höök), 가빈 제프리스(Gavin Jeffries) 교수 등이 참여했다.

칼머기술대 연구팀은 논문을 통해 스트레스에 대한 미생물 반응을 측정하기 위해 생물‧물리학적 방법을 적용했다고 밝혔다.

그는 또 “효모와 같은 세포들이 새로운 환경 변화에 어떻게 적용하는지 이처럼 비외과적인(non-invasive) 측정방식을 개발해 사용한 것이 처음 있는 일”이라고 말했다.

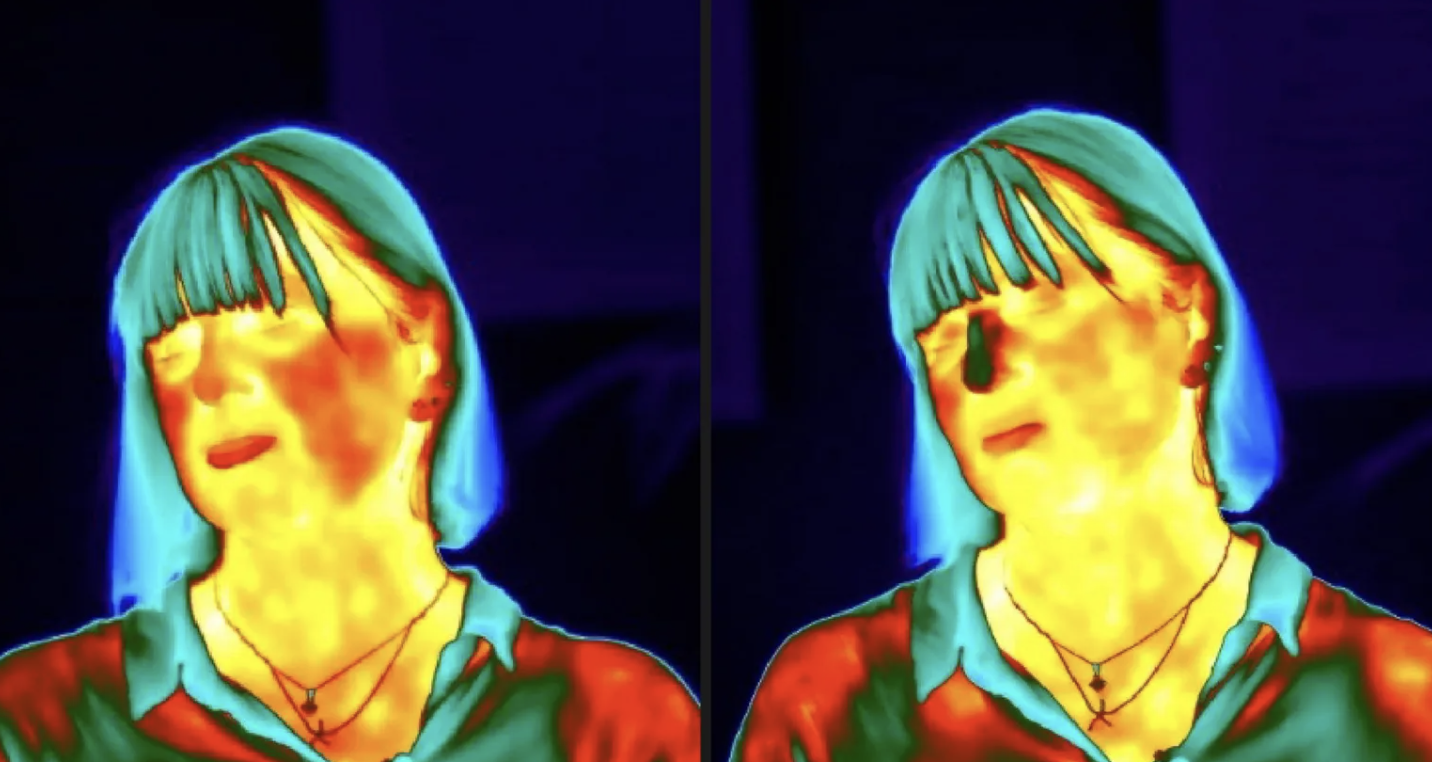

이번 연구를 시작한 것은 2015년이다. 새로운 연구를 위해 연구팀은 레이저 빔을 투사해 3차원에서 세포의 움직임을 정밀하게 관찰할 수 있는 홀로그래피 현미경(holographic microscopy)을 개발했다.

정밀한 관찰을 통해 레이저 빔을 두 갈래로 투사했다. 하나는 대상을 투사하고 다른 하나는 주변 환경을 투사하는 방식이다. 물질 이동 등의 움직임을 관찰하기 위해서는 미세한 형광 물질을 사용했다.

이 방식을 통해 연구팀은 세포에 어떤 외부적인 영향을 주지 않고, 다양한 종류의 미생물들이 스트레스 상황에서 어떻게 반응하는지 그 내부적인 상황을 정밀하게 관찰할 수 있었다.

칼머기술대 연구팀은 지금까지의 연구 결과를 기반으로 화학을 의학에 적용한 기존 생물의학(biomedicines)에 적용할 수 있는 새로운 방안을 찾기 위해 대규모 프로젝트를 준비 중이다. 특히 의약품 개발에 큰 기대를 걸고 있다.

프레드릭 효크 교수는 “현대인들에게 난치병으로 부상한 스트레스성 질환 치료를 위해 새로운 개념의 의약품을 개발할 수 있을 것으로 보고 있다”고 말했다. 연구팀은 이를 위해 영국의 제약회사인 아스트라제네카(AstraZeneca)와 논의를 진행 중인 것으로 알려지고 있다.

교수는 또 “효모균의 성질을 활용해 새로운 식품과 음료를 개발하는 일을 준비하고 있다”고 말했다. “이런 시도를 통해 그동안 사람들이 찾고 있었던 새로운 맛을 개척할 수 있을 것”이라며 기대감을 표명했다.

많은 사람들이 일상생활에서 스트레스라는 단어를 많이 사용하고 있지만 대부분 심리적인 차원에서 다뤄왔고 화학, 물리적 관점에서 그 원인이 밝혀진 것은 최근의 일이다.

이번 연구 결과를 통해 세포를 대상으로 분자 차원의 스트레스 반응 기제가 밝혀짐에 따라 과학자들의 스트레스를 규명하려는 노력에 속도가 빨라지고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-02-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터