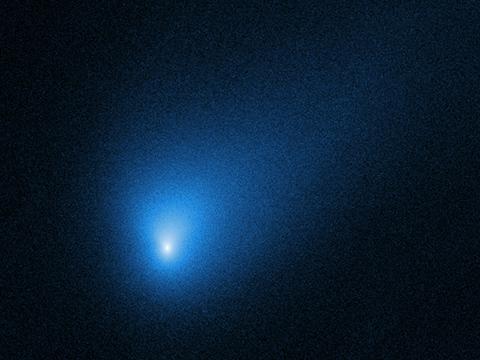

오무아무아에 이어 두 번째로 발견된 성간 천체인 보리소프(2I/Borisov)가 화제를 모으고 있다. 태양계 밖에서 날아온 두 천체는 혜성으로 분류되며, 다른 행성계가 형성될 무렵의 물질을 고스란히 간직하고 있을 것으로 여겨진다. 이러한 혜성은 과학적 탐구 가치가 매우 크지만, 발견 직후 빠르게 사라져서 탐사하기 어렵다.

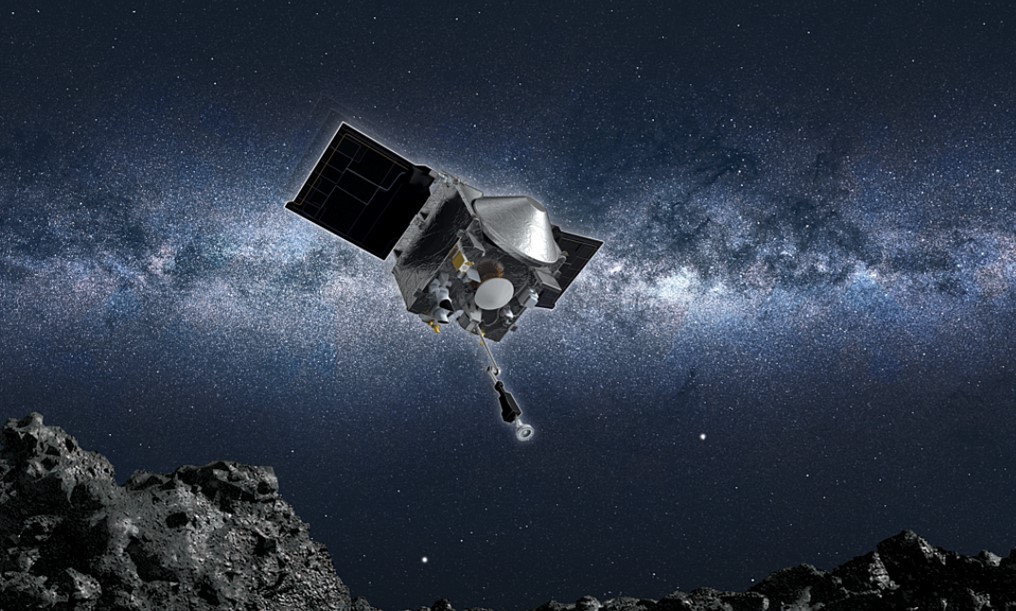

유럽우주국(ESA)은 2028년 발사를 목표로 새로운 형태의 혜성 탐사선을 검토하고 있다. ‘혜성 인터셉터(Comet Interceptor)’라는 명칭의 이 프로젝트는 우주 공간에 탐사선을 미리 대기시켜 놓고, 접근하는 미확인 혜성이 발견되면 신속하게 탐사한다는 계획이다.

인류가 탐사선을 보내 관측할 수 있었던 혜성들은 모두 단주기 혜성이다. 이미 궤도가 알려져서 미리 탐사 계획을 세울 수 있기 때문이다. 공전 주기가 200년 미만인 단주기 혜성은 태양에 가까워질 때마다 구성 물질의 일부가 증발하므로 생성 초기의 상태를 온전히 유지하지 못한다.

오르트 구름대가 기원인 장주기 혜성은 수만 년 주기로 공전하거나, 태양계가 형성된 이후 처음으로 내부 태양계에 진입하는 경우가 많아서 비교적 초기 모습을 간직하고 있다. 그러나 장주기 혜성, 성간 천체는 태양 근점을 통과하기 몇 개월에서 1년 이내에 겨우 발견이 되고, 한 번 지나가면 다시 관측할 기회가 없다. 설령 발견하더라도 탐사선을 준비할 시간이 부족하다.

라그랑주 L2에 혜성 탐사선을 대기시켜

ESA는 1986년 핼리 혜성을 가장 가까이에서 관측한 지오토(Giotto) 탐사선, 2014년 추류모프-게라시멘코(Churyumov–Gerasimenko) 혜성을 탐사한 로제타(Rosetta)-필레(Philae) 탐사선에 이르기까지 혜성 탐사 분야에서 선도적인 연구를 진행해왔다. 특히 필레 탐사선은 최초로 혜성 표면에 착륙하여 샘플을 채취하기도 했다.

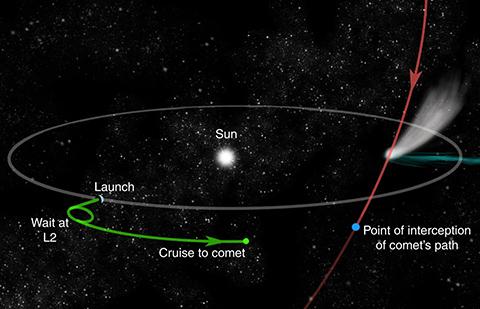

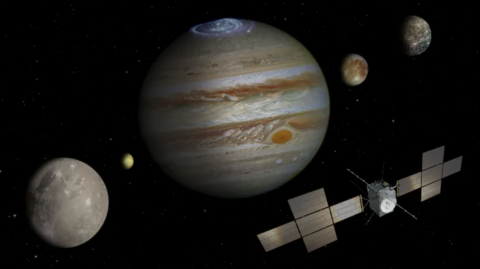

최근 ESA는 ‘동적인 새로운 혜성(Dynamically New Comet, DNC)’ 탐사선 계획을 추진하고 있다. 일반적으로 탐사선 계획을 수립하고 발사하여 목표에 도달하기까지 적어도 수년에서 십 년 이상 걸리지만, DNC 탐사를 위해서는 훨씬 빠른 임무 돌입이 가능한 탐사선이 필요하다. 이를 위해 라그랑주 L2 지점에 혜성 인터셉터를 미리 배치해 놓는 방안이 제시되었다.

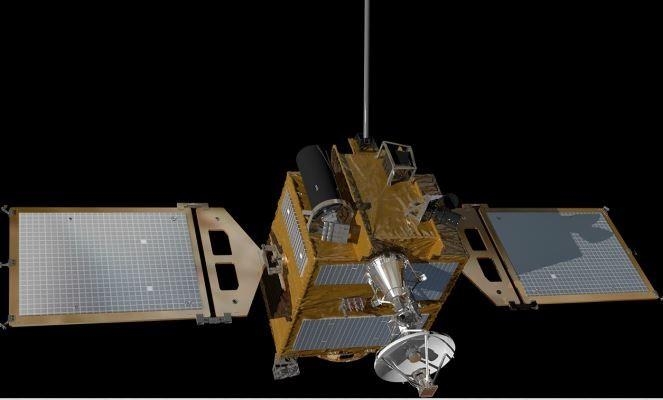

2028년에는 ESA가 개발 중인 아리엘(Ariel) 우주망원경이 태양-지구 라그랑주 L2 지점에 배치될 예정이다. 이때 사용할 아리안 6-2 로켓의 운반 능력에 여유가 있어서 혜성 인터셉터를 함께 보내려고 한다.

L2 지점은 지구에서 150만km 떨어진 곳으로 태양과 지구의 중력이 균형을 이루는 안정된 공간이다. 이곳에 탐사선을 배치하면 연료 소모가 거의 없어도 궤도를 유지할 수 있다. 덕분에 정해진 목표 없이 우주에서 탐사할 혜성을 기다리는 독특한 접근법이 가능해진다.

만약 탐사할 혜성이 발견되어 출발할 때도 적은 연료만으로 가능하다. 지구에서 목표 혜성의 궤도를 확인하면 즉시 탐사에 나설 수 있어서 임무 기간을 단축할 수 있다.

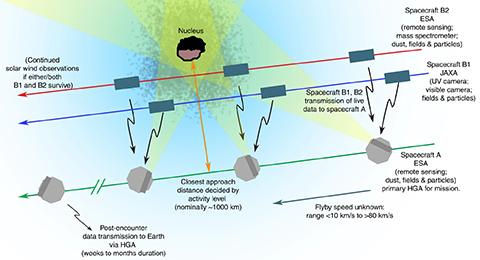

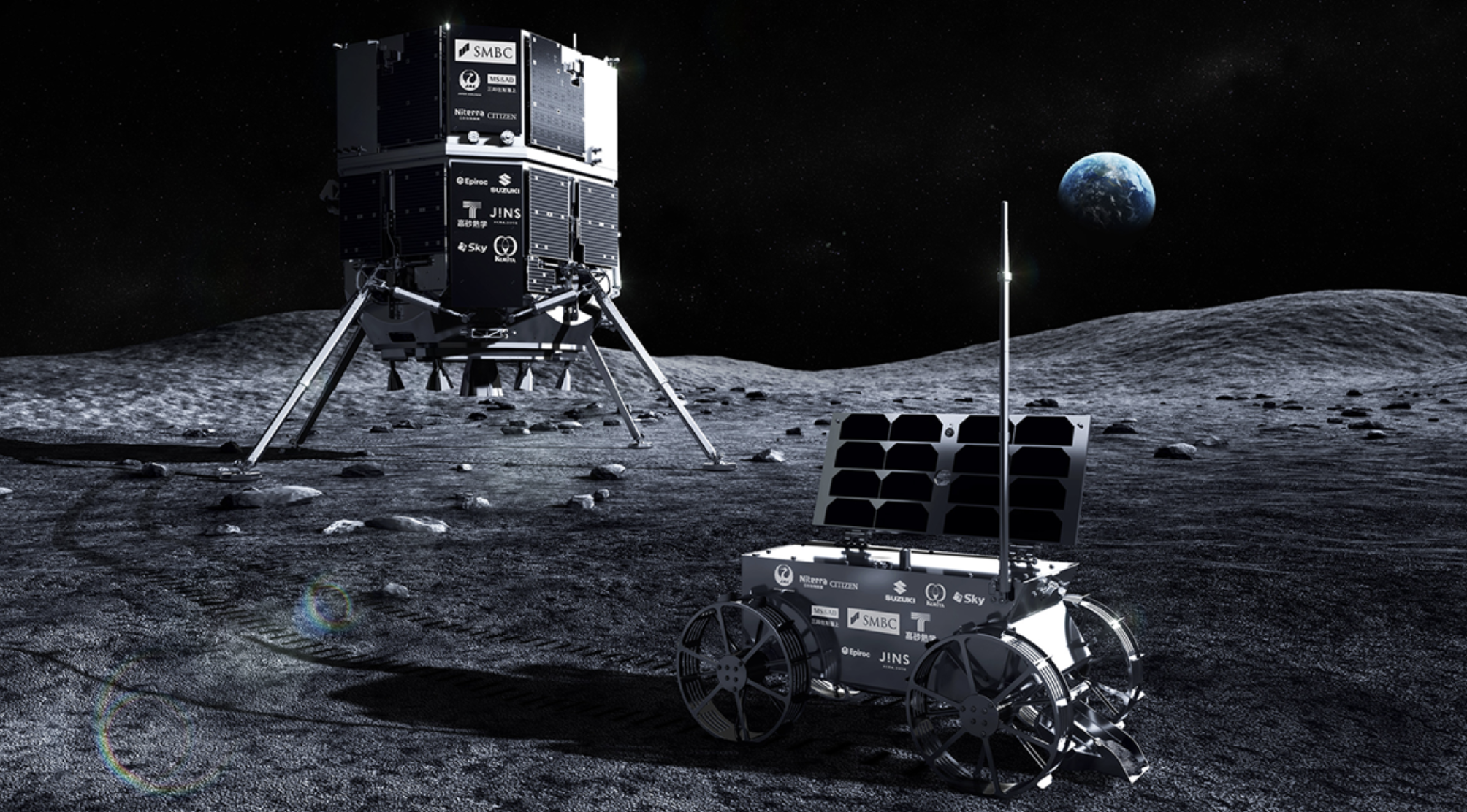

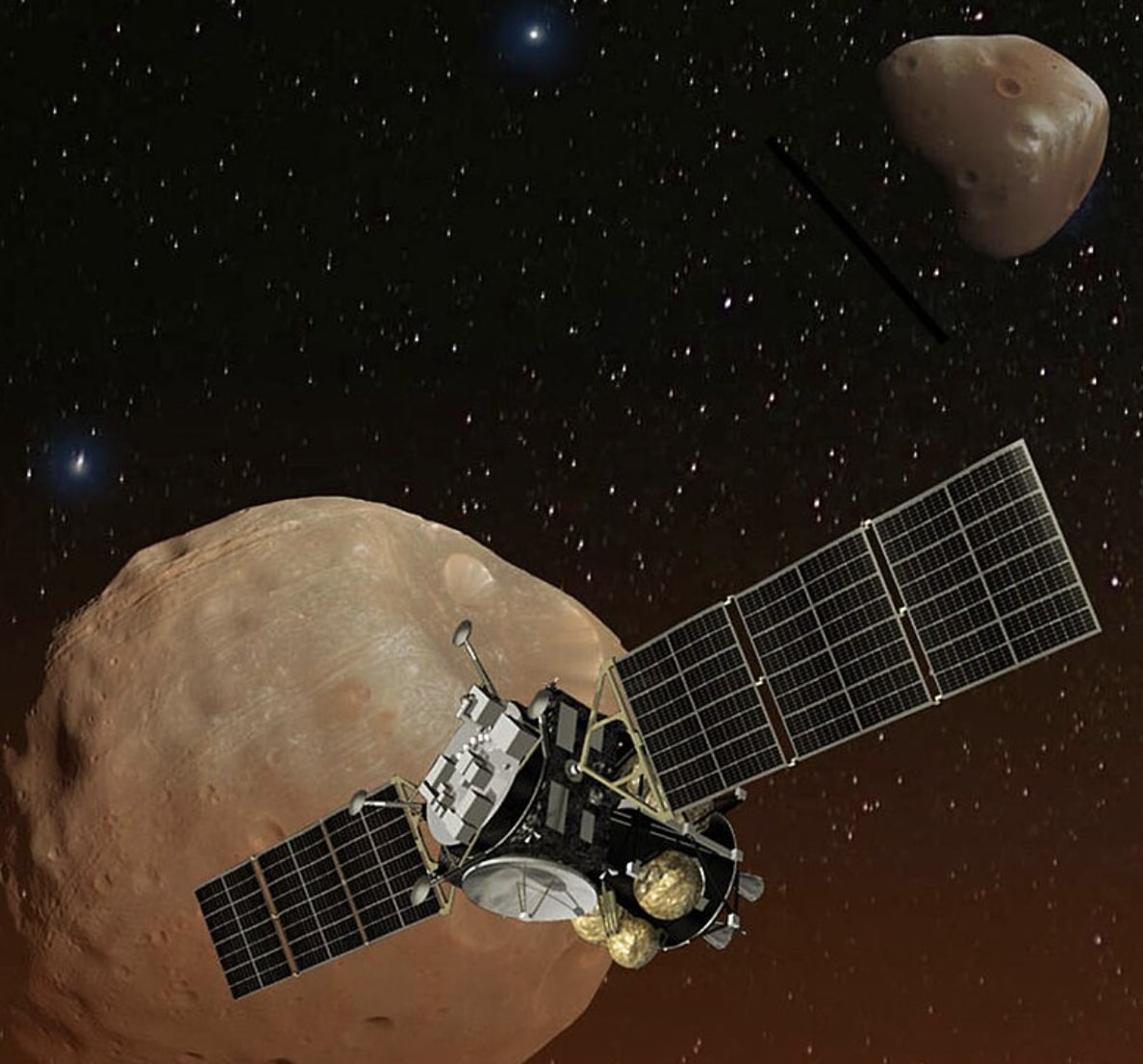

혜성에 도착한 탐사선은 두 대의 소형 탐사선(B1, B2)을 방출하게 된다. 모선(A)은 혜성으로부터 약 1000km 떨어진 곳에서 원거리 관측을 하고, 분리된 자선들은 혜성 먼지 입자에 충돌할 가능성이 있는 위험한 근접 탐사에 나선다. 이런 역할 분담을 통해 혜성을 다각도로 더 정확하게 관찰할 수 있다.

소형 탐사선 중 하나인 B1은 일본 항공우주연구기구(JAXA)가 하야부사 2 탐사선 기술을 기반으로 개발할 예정이다. 나머지 모선과 B2 탐사선은 ESA가 제작한다.

미지의 목표물을 탐사

이 프로젝트는 ESA의 '신속 탐사 임무' 요청에 따라 지난 3월 국제연구팀이 제안했으며, 6월에 승인되어 세부 연구가 진행되고 있다.

혜성 인터셉터의 가장 큰 특징은 목표물을 알지 못하고 설계되어야 한다는 사실이다. 이 때문에 유연한 임무 대처 능력을 갖춰야 하며, 광범위한 표적의 기하학적인 궤도에 대응할 수 있어야 한다.

현재 건설 중인 차세대 망원경들도 혜성 인터셉터 계획을 뒷받침한다. 혜성 탐지 능력이 향상되면 접근하기 몇 년 전에 발견할 수 있어서 탐사선을 제때 보낼 수 있다.

특히, 미국 과학재단(NSF) 주도로 칠레 중부의 세로파촌(Cerro Pachon)에 건설 중인 구경 8.4m의 ‘대형 시놉틱 관측 망원경(Large Synoptic Survey Telescope, LSST)’이 기대된다. LSST는 지구 근처 소행성과 카이퍼벨트 물체의 탐지에 특화된 망원경으로, 지금까지 발견된 근접 천체의 수를 10~100배 늘릴 것으로 예상된다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-12-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터