세계애완조류도감에 따르면 금화조(Zebra finch)는 세계적으로 가장 널리 사육되는 인기종이다. 식물의 씨앗을 먹고 사는 금화조는 번식력이 왕성해 겨울철 보온만 해주면 사철 번식이 가능하다.

이 새가 무엇보다 사랑을 받고 있는 이유는 노래(singing)를 잘해서다. 같은 새끼리 노래로 소통하고, 심지어 잠을 자면서도 마치 깨어있을 때처럼 노래할 수 있다. 때문에 지난 20년간 금화조의 다양한 노래들은 과학자들의 흥미로운 연구 대상이었다.

그리고 최근 금화조가 선천적인 가수로 태어난 것이 아니라는 사실이 밝혀졌다. 어린 시절 어른들의 감독 하에 노래를 배우기 시작한다는 것이다. 가정교사가 된 어른새들이 선창을 하면 아기새들은 어설프게 노래를 따라한다.

새의 노래습득 과정 인간과 유사해

이런 고된 과정을 거치면서 아기새들의 머리는 음악에 대한 기억으로 가득 차게 된다. 그래서 잠을 잘 때도 뇌가 작동을 한다. 이에 따라 성대가 진동하지만 소리는 나지 않는다. 실제 소리가 나도록 목구멍에 공기를 불어넣지는 않기 때문이다.

8일 ‘스미소니언’ 지에 따르면 과학자들은 어린 금화조들의 이런 모습을 ‘립싱킹(lip-syncing)’으로 보고 있다. 가수들이 목과 입을 움직여 립싱크를 하는 것처럼 새들도 단지 성대와 부리를 움직이고 있다는 것.

아기새들은 밤새 립싱킹을 이어가다가 아침이 되면 어리둥절한 상태에서 눈을 뜨게 된다. 이어 왁자지껄한 모습을 보이다 시간이 지나면서 어른들을 따라 다시 노래를 시작한다. 이런 과정을 거쳐 전날보다 더 멋진 곡조로 합창에 참여하게 된다는 결론이다.

과학자들은 최근 잠을 자면서까지 노래를 배울 수 있는 어린 금화조들의 능력에 주목해왔다. 복잡한 내용의 노래를 배우는 어린 금화조들의 노래 습득 과정이 사람의 언어 습득(language acquisition) 과정과 유사하기 때문.

과학자들은 사람의 뇌 속에 언어 습득을 위한 일종의 특수한 장치가 작동하고 있다고 믿어왔다. 또한 베일에 싸여 있던 인간의 언어습득 과정의 비밀을 어린 금화조의 노래 습득 과정을 통해 밝혀낼 수 있다고 기대하고 있었다.

아르헨티나 부에노스아이레스대학의 생물물리학자인 가브리엘 민들린(Gabriel Mindlin) 교수가 대표적인 경우다. 그가 이끄는 국제 공동연구팀은 잠을 자면서 노래연습을 하는 어린 금화조의 성대 근육을 움직이는 매개체가 존재한다고 생각했다.

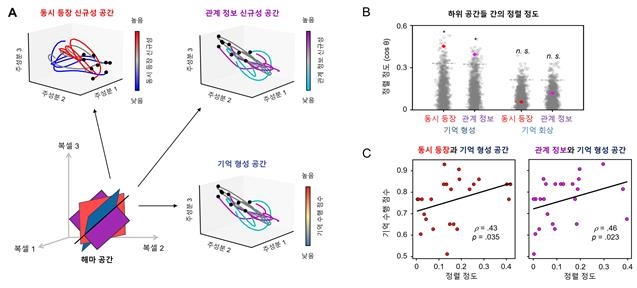

연구팀은 이런 판단 하에 금화조를 면밀히 관찰했다. 그리고 금화조의 특정 뇌세포가 노래를 선정한 후 성대 근육을 움직여 발성을 하도록 만든다는 사실을 확인했다.

뇌에서 노래 선정해 근육에 지시

금화조가 부르는 노래는 세레나데 풍, 행진곡 풍 등 다양한 곡조를 가지고 있다. 연구팀은 각기 다른 노래를 부르는 금화조의 뇌에서 어떤 움직임이 일어나는지를 파악하고자 했다.

연구팀이 금화조 뇌세포의 움직임을 정밀 분석한 결과 노래와 관련된 세포를 발견할 수 있었다. 미국 시카고 대학의 뇌과학자 다니엘 마르골리아쉬(Daniel Margoliash) 교수는 “어린 금화조가 노래할 때마다 뇌세포 안에 어떤 일이 일어나는지 분석한 결과 관련 시스템을 모두 파악할 수 있었다”고 말했다.

과학자들은 세포 연구를 통해 또 다른 사실도 발견했다. 어린 금화조들이 잠을 자면서 배운 노래를 연습하는 것이 아니라 새로운 노래를 즉흥적으로(소리를 내지 않고) 흥얼거리고 있다는 것이다.

더 놀라운 사실도 발견됐다. 수면 중인 어린 금화조들의 성대 근육은 밤 시간 동안 일시적으로 제 역할을 하지 못하고 있었다. 연구팀은 이전까지 잠자며 노래를 하는 것이 특정 신경세포의 지시에 따른 것으로 판단해왔다.

민들린 교수는 “뇌세포의 지시를 받지 않은 상황에서 성대근육이 수면시간 동안 고장이 나 있다는 사실을 확인할 수 있었다”고 말했다. 2편의 관련 논문은 지난 주 PNAS(미국국립과학원 회보)에 게재됐다.

첫 번째 논문 제목은 ‘Gating related activity in a syringeal muscle allows the reconstruction of zebra finches songs’, 두 번째 논문 제목은 ‘Syringeal EMGs and synthetic stimuli reveal a switch-like activation of the songbird’s vocal motor program‘이다.

첫 번째 논문은 생체역학(biomechanics) 관점에서 성대와 관련된 근육 변화를 기술하고 있다. 연구에 참여한 유안 되플러(Juan F. Döppler) 교수는 “신경세포와는 관계없이 특정 근육이 어떤 식으로 움직이는지에 대해 새로운 사실이 밝혀지고 있다”고 말했다.

두 번째 논문은 잠자는 동안 제대로 작동하지 않는 어린 금화조들의 성대 근육이 엉뚱한 소리로 노래를 흥얼거리는 원인을 추적하고 있다. 알랜 부쉬(Alan Bush) 교수는 “관련된 복잡한 메커니즘의 비밀이 점차 밝혀지고 있다”고 말했다.

논문이 발표된 후 다른 과학자들은 민들린 교수 연구팀이 음악과 관련된 근육계 메커니즘 연구의 새 장을 열었다는 반응을 보이고 있다. 또 많은 과학자들은 이 연구가 인간 언어습득 과정의 수수께끼를 푸는 데에도 도움이 될 것으로 예상했다.

이와 함께 수면 중 일어나는 신경세포 활동과 근육 세포 간의 연관성에 대해서도 보다 구체적인 사실이 밝혀질 것으로 예상된다. 노래 잘하는 금화조를 통해 사람과 관련된 과학적 비밀이 밝혀지고 있는 중이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-08-08 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터