지난 주말, 엄청난 인파로 북적였던 ‘2015년 과학창조한국대전’은 우리가 생활 속에서 누구나 상상했던 자신의 아이디어들을 현실로 만들어 낼 수 있다는 것을 눈으로 확인할 수 있는 그런 현장이었다.

특히 ‘We are all makers’라는 주제로 열린 ‘무한상상 페스티벌’에서는 상상 속에 있던 아이디어를 실제로 구현해 낸 창작자들이 직접 시연을 하고 관람객들이 그 제작과정과 쇼케이스를 관람할 수 있어 인기가 높았다.

무한상상실에서는 누구나 창작자!!

이번 무한상상 페스티벌에서는 전국 무한상상실에서 만든 성과물들도 전시하고, 그것을 만드는 과정도 직접 보여주었다. 무한상상실이란 과학관이나 도서관, 주민센터 등 생활 공간에 설치된 창의적 공간으로, 일종의 메이커 스페이스라 할 수 있다. 현재 전국에 58개 무한상상실이 설치, 운영되고 있다.

전국의 무한상상실을 통해 많은 창작자들이 다양한 창작 활동을 하고 있는데, 그런 제작 과정에 대한 설명이 온라인을 통해 현장 생중계됨으로써 네티즌들과 실시간 소통도 이뤄졌다. 이는 축전 현장을 찾지 않아도 컴퓨터 앞에서 메이커문화를 체험해 볼 수 있도록 하는 새로운 시도였다.

이번 무한상상 페스티벌 전시물 중에서 아이들의 시선을 단연 많이 사로잡았던 것은 ‘미니언들의 놀이동산’이었다. 이것은 부산인적자원개발원 무한상상실의 박준홍, 박준호 메이커스가 만든 것으로, 미니언 미니어쳐들이 탑승한 대관람차와 회전목마였다.

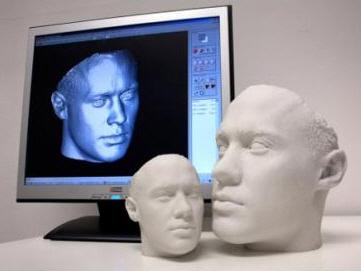

“무한상상실에 비치되어 있는 레이저 커터기와 3D프린터 등 디지털 공방기기를 활용하면 누구나 재미있는 창작물들을 만들 수 있다”며 박준홍 창작자는 “대관람차 기둥과 회전축 등 대부분 모형은 3D프린터로 출력을 했고, 거기에 초등학교 3학년 아들이 학교 방과후 활동에서 사용했던 보드를 붙여서 회전하도록 만들었다”고 제작과정을 설명했다.

“아이들의 호기심을 자극하기 위해 요즘 아이들에게 인기 있는 미니언 캐릭터도 3D프린터로 출력을 해서 미니언들의 놀이동산을 만들게 됐다”고 말하면서 “원래 창작에 흥미가 있었는데, 무한상상실에서 디지털 공방기기를 사용할 수 있게 되면서 공간적 제약이 해결되어 만들기에 도전을 하게 되었다”고 덧붙였다.

학교내 무한상상실도 '인기만점'

이처럼 누구나 상상한 것을 현실로 만들어낼 수 있도록 장비와 장소 등을 제공하고 있는 무한상상실이 현재 학교 내에도 설치되어 학생들의 아이디어를 키워나가도록 하고 있다. 이번 과학창의축전에는 대구의 월서중학교 학생들이 무한상상실에서 배우고 익힌 것을 가지고 나와 관람객들과 함께 나누는 시간을 가져 관심을 모았다.

월서중학교 학생들은 3D프린터로 핵, 미토콘드리아, 엽록체 등 세포 소기관들을 출력해서 그것을 직접 연결해 동물세포와 식물세포 모형을 만들어보는 체험을 진행했다. 이같은 세포 모형 만들기 수업은 생물시간에 종이로 만들어서 진행했었는데, 학교내 무한상상실에 3D프린터가 비치되면서 종이가 아닌, 입체물로 소기관들을 출력하게 된 것.

이에 대해 월서중 무한상상실 담당 김병헌 교사(기술)는 "아직도 지방의 많은 학생들이 3D프린터를 직접 보지 못지 못한 경우도 많은데, 저희는 학교 내 무한상상실에 3D프린터를 비롯해 다양한 디지털 장비들이 비치되어 있어 수업에 다양하게 활용할 수 있어 좋다"며 "이런 기회를 지역 학교들과 나누기 위해 얼마 전에는 지역의 초등학생들을 초대해 체험활동을 함께해 보는 월서 무한상상페스티벌을 개최하기도 했었다"고 말했다.

이날 체험활동 진행에 나선 김지형 학생(월서중1)은 "체험을 하고 싶어 하는 학생들이 계속 와서 쉴틈도 없이 진행해야 하니까 힘들고 정신도 없지만, 동생들한테 설명을 해주면 신기해 하니까 좀 뿌듯하고 기분도 좋았다"고 소감을 밝혔다. 이번 과학창의축전 무한상상 페스티벌은 디지털 공방기기를 활용하면 누구나 메이커스가 될 수 있음을 보여줬다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2015-08-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터