25일 미국 물리학회지에 블랙홀과 관련된 보고서가 실렸다.

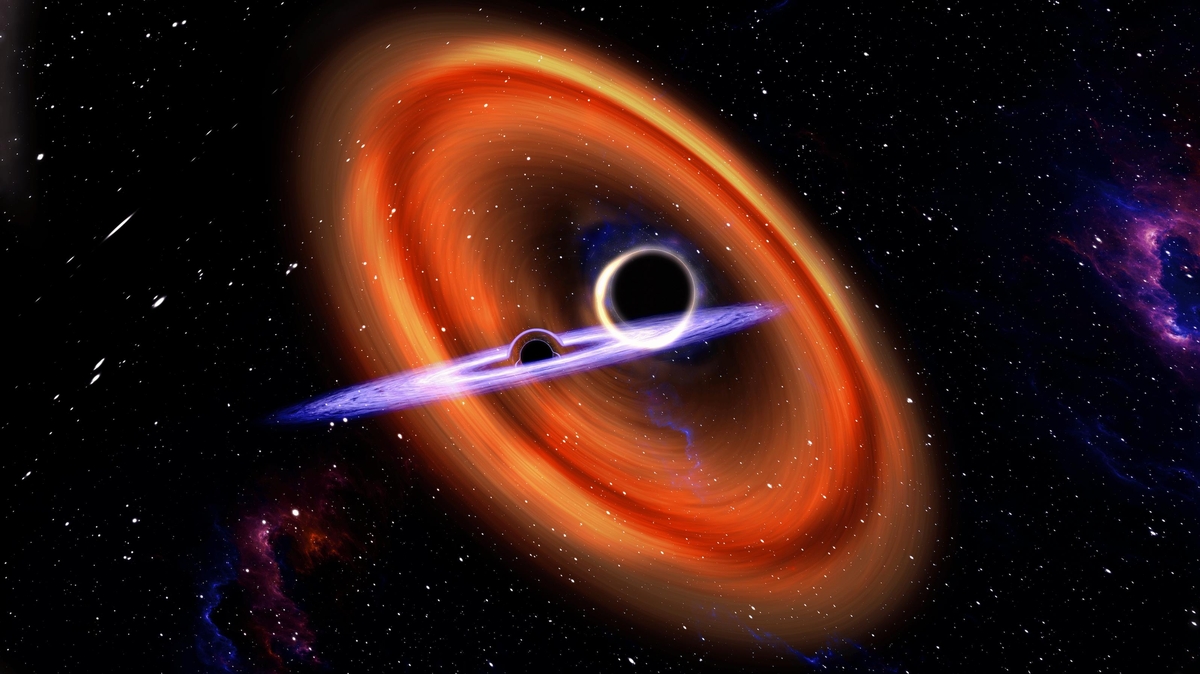

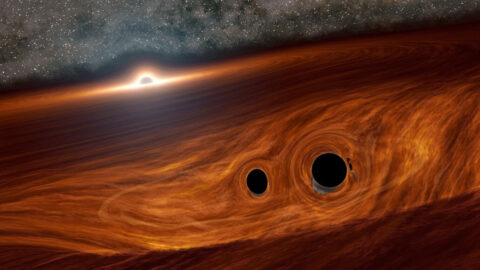

두 개의 블랙홀이 충돌했으며, 약 한 달 후에는 그곳으로부터 강력한 빛이 발산되는 우주 쇼가 벌어질 수 있다는 것.

이 예측은 많은 과학자들을 놀라게 했다. 빛과 물질들을 모두 삼켜버리는 이전의 블랙홀 모습과 달리 대량 방출할 수 있다고 예측했기 때문. 이를 놓고 과학자들은 큰 논쟁을 벌이고 있는 중이다.

블랙홀의 플레어 방출, 관측에 성공

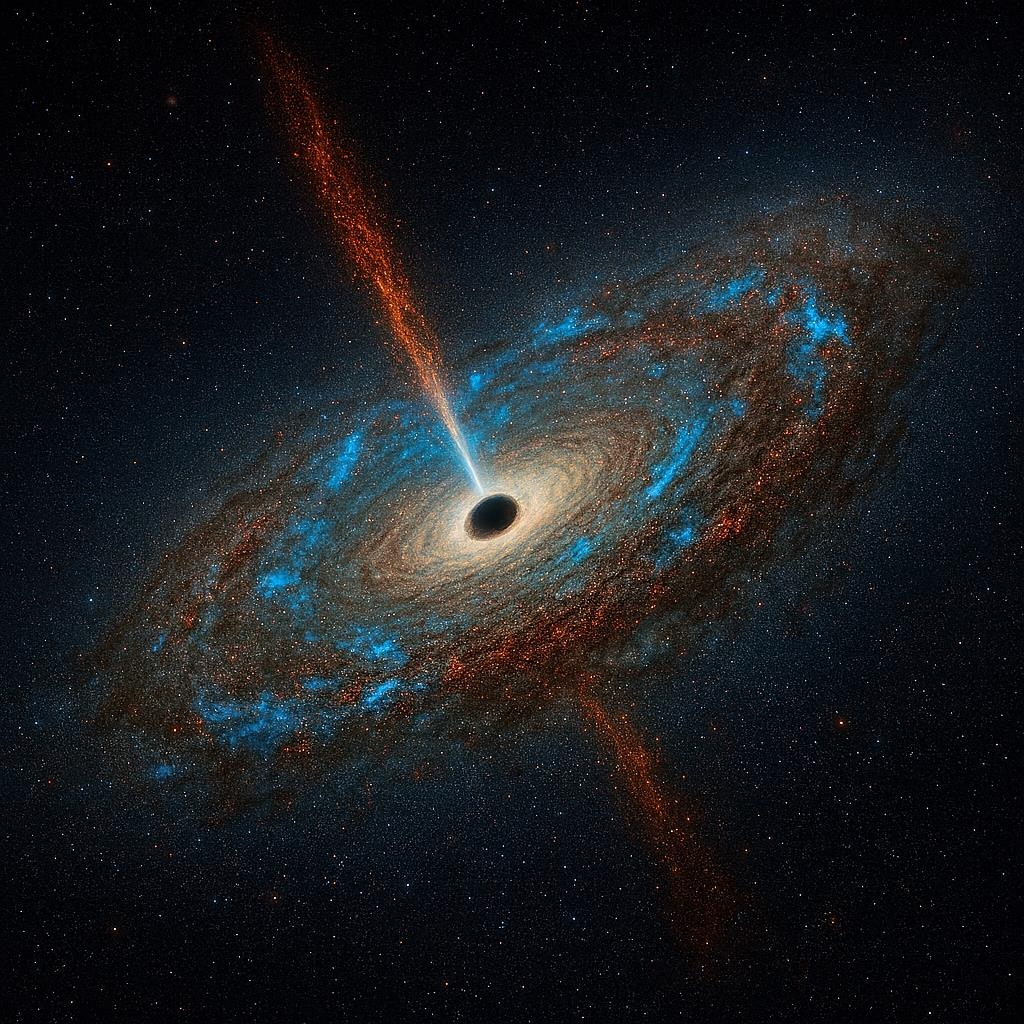

블랙홀은 강한 중력에 의해 빛조차 빠져나올 수 없어서 검게 보이는 천체를 뜻한다.

질량이 큰 별이 수명을 다 하면 스스로 수축한 뒤 폭발해 블랙홀처럼 밀도가 높은 천체가 되는데 2016년 중력파를 통해 이런 사실을 확인할 수 있었다.

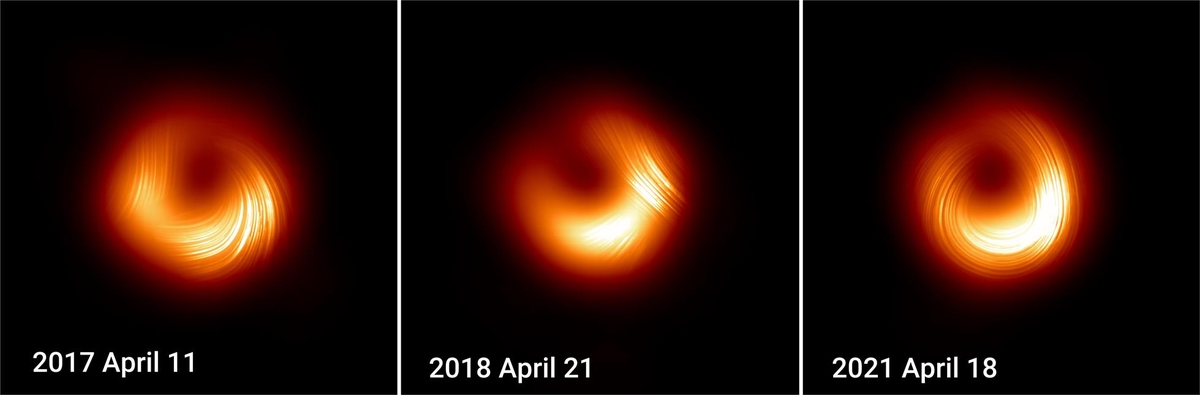

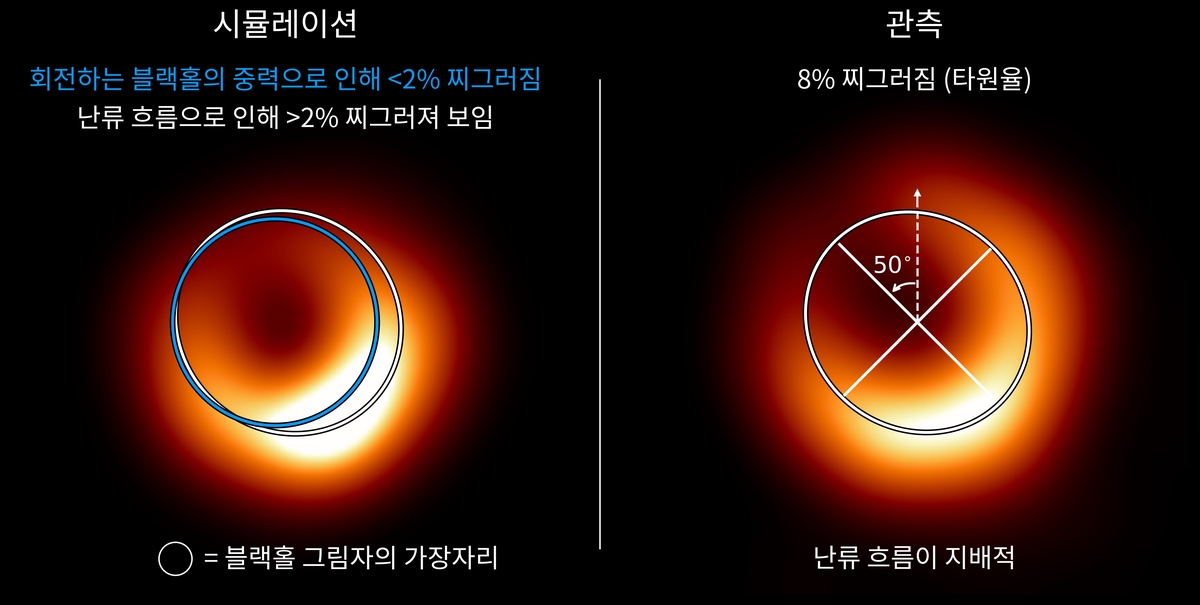

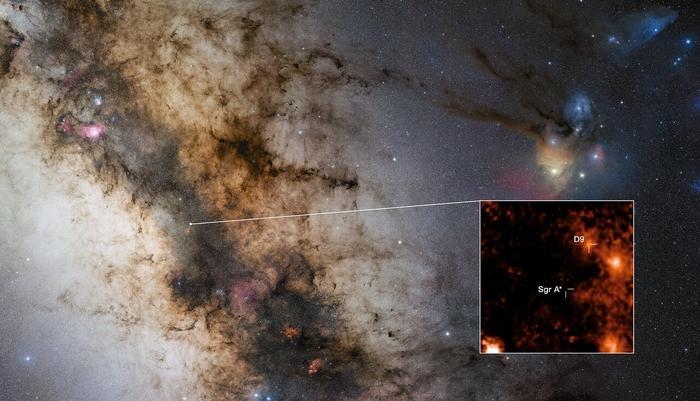

지난해에는 처녀자리 A 은하에서 촬영한 블랙홀 사진을 공개했는데 극히 미세한 빛인 만큼 전 세계 6개 지역을 연결해 설치한 EHT(사건지평선망원경)을 통해 10년에 걸쳐 촬영할 수 있었다.

캘테크(Caltech)의 천문학자 매튜 그레이엄(Matthew Graham) 교수는 27일 ‘사이언스 뉴스’ 와의 인터뷰를 통해 “블랙홀이 빛을 비롯한 모든 것을 삼켜버리기 때문에 지구에서 할 수 있는 일은 대부분 중력파를 관측하는 일이었다.”고 말했다.

그러나 25일 물리학회지에 실린 예측은 블랙홀에 대한 기존의 관측 결과를 부인하는 내용이었다. 블랙홀을 통해 이전보다 훨씬 강한 빛이 방출되고 있다는 것.

그동안 그레이엄 교수 연구팀은 블랙홀로부터 방출되는 플레어(flare)를 관측해왔다.

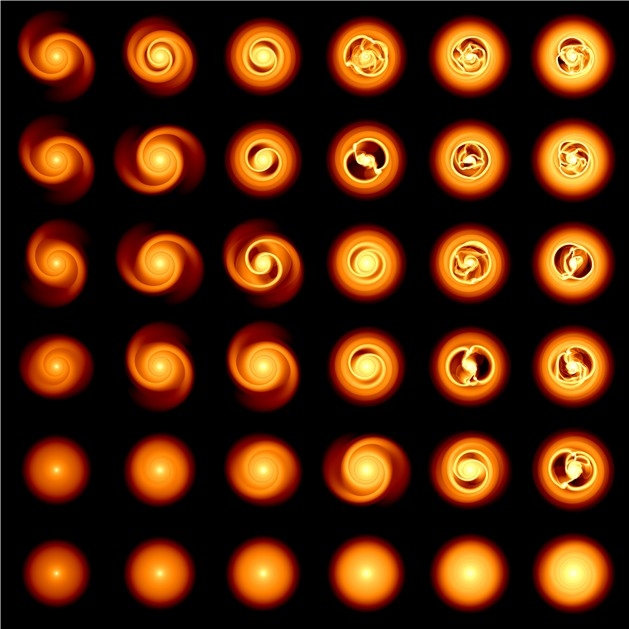

캘리포니아 주에 있는 팔로마(산) 천문대를 통해 방대한 양의 데이터를 수집했으며, 그 데이터를 이미지화해 ‘과도특성(Transients)’이란 방식으로 사용해 이미지 속에서 빛의 방출을 보여주는 증거를 찾고 있었다.

‘과도특성’이란 한곳에서 급격한 변화가 일어났을 경우 다른 곳에서 그 반응도가 어느 정도인지 측정해 그 변화 과정을 추적해 나가는 방식이다.

결과가 성공적이었다. 연구팀은 지난 2019년 5월 중력파가 관측된 우주공간 안에서 그동안 찾고 있었던 빛(a blast of light)을 발견할 수 있었다. 블랙홀로부터 방출된 중력파를 관측한 이후 34일 만의 일이었다.

퀘이사로 이동하는 과정에서 플레어 방출

이 빛은 블랙홀 주변의 퀘이사(quasar)와 결합하고 있었다.

퀘이사란 블랙홀이 주변 물질을 집어삼키는 과정에서 발생한 엄청난 에너지에 의해 형성된 거대 발광체를 말하다.

이 발광체가 형성되려면 퀘이사 중심에 태양 질량의 10억 배나 되는 매우 무거운 블랙홀이 자리 잡고 있어야 한다. 원반 같은 가스층이 블랙홀로 떨어지면서 거대한 양의 빛이 방출되는 현상이라는 것.

그레이엄 교수 연구팀은 이런 이론에 따라 그동안의 관측 결과를 설명하고 있다.

지난해 5월 발견한 빛이 두 개의 작은 블랙홀 충돌로 인해 발생했다고 보고 있다. 거대한 초질량 블랙홀 주변에서 일어났는데 충돌을 통해 합쳐진 블랙홀이 초질량 블랙홀을 둘러싸고 있는 인근 퀘이사로 이동했다는 것.

이 과정에서 가스층을 더 뜨겁게 하는 충격파를 방출했고, 그 과정에서 일시적으로 빛을 방출했을 가능성을 시사하고 있다.

그러나 이 이론이 사실이라는 것을 증명하려면 과학자들이 요구하고 있는 수 차례의 검증 과정을 거쳐야 한다.

첫 번째 검증은 합쳐진 두 개의 작은 블랙홀의 크기에 관한 것이다. 플레어를 방출했다는 사실을 입증하기 위해서는 합쳐진 블랙홀이 태양보다 약 100배는 커야 하며, 이런 사실을 증명할 수 있어야 한다는 것.

두 번째로 합쳐진 블랙홀이 퀘이사로 이동했다면, ‘시속 70만 km’의 속도로 가스층을 헤치가 나아가고 있었다는 것을 증명해야 한다.

세 번째 검증은 실제 빛과 관련된 것이다. 이론에 의하면 합쳐진 블랙홀이 향후 또 다른 중력에 의해 초질량 블랙홀 쪽으로 끌려들어가게 되는데 이 과정에서 또 다른 플레어가 생성되고 있는 사실을 확인할 수 있어야 한다는 것.

천문학자들은 이론대로라면 그 시기가 2020년 말이나 2021년 초가 돼야 한다고 보고 있다. 이에 따라 지난해 5월 관측한 대로 플레어가 또다시 발생할 수 있는지 알아보기 위해 관측을 준비하고 있는 중이다.

최근 수 년 간 블랙홀과 관련된 새로운 관측 결과가 발표됐다.

2016년 2월 11일 LIGO(레이저 간섭계 중력파 관측소) 합동연구진은 두 개의 블랙홀이 서로 융합하면서 발생한 중력파를 감지함으로써 역사상 최초의 중력파 관측에 성공했다고 발표한 바 있다.

2019년 4월 10일 한국 연구진이 참여한 EHT(사건지평선망원경)연구팀은 처녀자리 A 은하에서 사상 최초로 찍은 블랙홀 사진을 공개했다. 그러나 블랙홀로부터 발생한 플레어가 워낙 미약해 전파망원경으로 수집한 데이터를 10년간에 걸쳐 분석해야 했다.

그리고 이전보다 훨씬 더 강한 플레어가 방출될 수 있다는 이번 연구 결과는 그동안 블랙홀을 연구하던 과학자들에게 새로운 관심을 불러일으키고 있다. 올해 말부터 시작될 검증 과정에 귀추가 주목받고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-06-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터