지난 수개월 동안 콩고공화국에서는 60명의 에볼라 환자가 발생했다. 그 중 28명은 중환자였고, 이 중 27명이 사망했다. 환자가 발생한 곳은 인구 약 100만 명이 살고 있는 콩고의 북쪽 도시 음반다카(Mbandaka)였다.

25일 ‘가디언’ 지에 따르면 WHO(세계보건기구)는 그동안 의료진이 에볼라 예방을 위해 총력을 기울였고, 조심스럽지만 안정화 단계에 접어든 것으로 판단하고 있다고 밝혔다. 그러나 콩고 당국을 비롯 보건 정책 관계자들은 불안을 떨치지 못하고 있는 상황이다. 에볼라의 특성 때문이다.

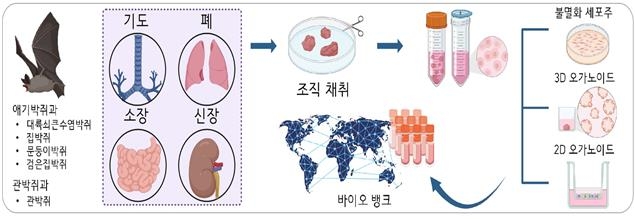

1976년 미생물학자 피터 피옷(Peter Piot) 박사가 발견한 에볼라 바이러스는 과일박쥐를 통해 감염되는 치명적인 질병이다. 전신 무력감과 허탈, 피부 발진, 저혈압, 그리고 흔히 전신성 출혈로 인해 사망률이 60%에 이른다.

이로 인해 2014년 서아프리카에서 발생한 에볼라로 인해 2000명이 넘는 사람이 사망했다. 그럼에도 불구하고 뚜렷한 치료법이 개발되지 않고 있다. 환자가 발생할 경우 격리해 건강을 관리하는 것이 유일한 처방이다.

그러나 몇몇 과학자들이 에볼라를 근절시킬 수 있다고 공언하고 있어 세계적인 관심을 불러일으키고 있다.

GVP(Global Virome Project)란 글로벌 프로젝트를 진행하고 있는 이 그룹은 에볼라가 또 다시 유행하기 전에 발병의 원인을 밝혀낼 수 있다고 확신하고 있다. GVP 프로젝트 관계자들은 가장 치명적인 바이러스의 유전자 특징을 밝혀낸 후 개발이 힘들었던 백신을 개발할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

“에볼라 같은 질병 정확히 예측할 수 있어”

물론 백신이 개발될 경우 과거 인류를 괴롭혔던 콜레라처럼 에볼라를 완전 퇴치할 수 있다.

프로젝트를 지원하고 있는 에코헬스 알리언스(EcoHealth Alliance)의 피터 다삭(Peter Daszak) 전문의는 “에볼라의 비밀을 밝혀내기 위해 현재 중국, 태국 등에서 박쥐와 설치류, 영장류, 물새 등을 대상으로 한 초기 연구를 시작했다.”고 말했다.

연구진은 그동안 예비 연구를 통해 1000여 종의 바이러스를 찾아낸 것으로 알려졌다. 그러나 동물 안에 기생하고 있는 바이러스의 수가 160만 종에 이르고 있다는 점을 감안하면 턱없이 부족한 수치다. 때문에 많은 과학자들이 의문을 제기하고 있다.

에볼라의 정체를 밝혀내는 일이 수십 년이 걸리는 장기 프로젝트가 될 수 있다는 것.

GVP 연구진은 이런 주장에 대해 강력히 반발하고 있다. 서둘러 바이러스 분석을 진행할 경우 에볼라의 정체를 밝혀낼 수 있을 것으로 믿고 있다.

관계자들은 에볼라의 정체를 밝혀내면서 인간과 바이러스 간의 전쟁에서 우위를 보일 수 있을 것으로 판단하고 있다.

한 관계자는 “지금도 많은 동물로부터 (사람에게) 많은 종류의 바이러스가 전파되면서 에볼라와 같은 새로운 질병이 발생하고 있다.”고 말했다.

유행병 예측 방식 놓고 학자들 간의 이견

지난 1995년 에볼라 바이러스를 소재로 한 영화 ‘아웃브레이크(Outbreak)’가 상연된 바 있다. 에볼라 바이러스의 숙주가 된 원숭이가 미국으로 수입되면서, 미국 전역이 바이러스 전염으로 인해 일대 혼란에 빠진다는 내용을 담고 있다.

이 영화가 개봉되면서 매우 충격적인 메시지를 던져주었다. 이런 상황이 유사하게 재현되는 분위기다.

GVP 관계자는 “지금과 같은 상황을 방치할 경우 인류 전체가 재난에 직면할 가능성이 매우 크다.”고 말했다. 인류가 힘을 합쳐 이 바이러스와의 전쟁을 극복해야 한다는 것.

문제는 비용이다. GVP에 따르면 바이러스 샘플을 서둘러 분석하기 위해 첨단 장비가 설치돼야 한다. 이를 위해 적어도 12억 달러(한화 약 1조3000억 원)의 자금이 필요한 것으로 추산되고 있다.

현재 이 프로젝트를 위해 미국, 중국, 태국 등 일부 국가들이 자금을 지원 중에 있는 것으로 알려졌다. 지금과 같은 규모로 초기 단계의 연구를 진행할 수 있다는 설명이다.

그러나 GVP 입장에 모든 전문가들이 동의하는 것은 아니다. 시드니 대학의 에드워드 홈즈(Edward Holmes) 교수 연구팀은 최근 ‘네이처’ 지에 게재한 논문을 통해 “새로운 기법을 통해 신생 전염병을 예측할 수 있는 과학자들의 주장이 잘못된 것”이라고 주장했다.

연구팀은 “다음에 어떤 전염병이 돌지 정확히 예측하기 위해서는 바이러스에 대한 충분한 데이터가 필요한데 현실은 그렇지 않다.”고 지적했다. “심지어 바이러스가 어떤 형태로 변신하는지에 대해서도 특정한 모델을 예측하기가 불가능하다.”고 말했다.

“다양한 실험참가자들을 대상으로 연구를 진행한 결과, 전염병을 예측할 수 있는 확률이 매우 낮은 것으로 나타났다.”며, “(바이러스를 분석하려는 시도보다) 질병에 걸린 환자들을 통해 전염병을 예측하는 방법이 더 효율적”이라고 제안했다.

에볼라와 같은 전염병이 돌았을 때 서둘러 어떤 유형의 바이러스가 병을 일으키는지 그 분자 메커니즘을 분석한 후 미래를 대처해나갈 수 있다는 것. 그러나 유행병 분석기업인 메타바이오타(Metabiota)의 에디 루빈(Eddy Rubin) 수석연구원은 GVP를 지지하고 있다.

루빈 박사는 최근 ‘옵서버’ 지를 통해 “신종 바이러스로 인해 일단 유행병이 발병하면 대처가 불가능하다.”고 말했다. 또한 “허리케인, 지진과 같은 상황이 전개되면서 바이러스의 공격을 막을 수 없는 위험을 촉발할 수 있다.”고 말했다.

“인류를 위협하는 심각한 상황을 막기 위해 지금부터라도 바이러스에 대한 데이터를 구축해 바이러스로 인한 유행병을 예측할 수 있어야 한다.”고 주장했다. 아울러 “데이터를 축적할 경우 인공지능 등을 통해 분석이 가능해 백신 개발, 유행병 예측이 가능하다.”고 강조했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-06-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터