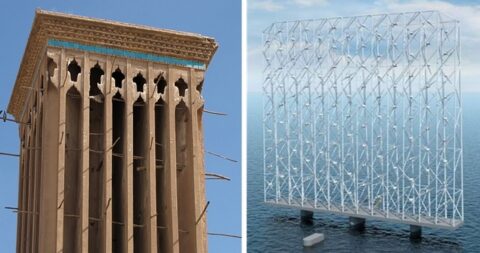

이쯤 되면 고대(古代) 페르시아인들의 지혜를 본받았다고 해도 과언이 아닐 정도로 전체적인 모양이나 이름에 담긴 의미가 비슷하다. 바로 노르웨이 해안에 세워질 초대형 해상풍력발전기에 관한 내용이다.

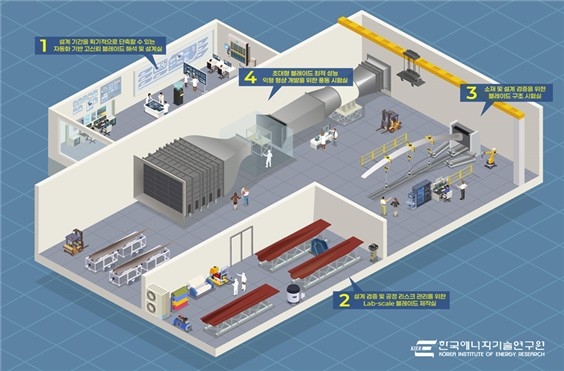

노르웨이의 풍력발전 전문업체인 ‘윈드캐칭시스템즈(Wind Catching Systems)’가 개발 중인 초대형 해상풍력발전기는 기존 풍력발전기와는 사뭇 다른 형태로 이루어져 있어 흥미를 끌고 있다. 기존 풍력발전기가 거대한 탑 위에 초대형 프로펠러가 장착된 모습이라면, 새로운 풍력발전기는 마치 트러스(truss) 구조로 이루어진 철벽과 같은 모습을 띠고 있는 것이 특징이다.

그런데 놀랍게도 이러한 철벽과 비슷한 형태의 풍력발전기가 고대 페르시아인들이 건설했던 자연냉방식 건물과 같은 이름을 사용하고 있어 관심이 쏠리고 있다. 페르시아어로 ‘배드저’라고 불리는 이 자연냉방식 건물의 명칭은 ‘윈드캐처(wind catcher)’다. 둘 다 바람을 이용하여 사람들에게 유익을 준다는 점에서 공통점이 있는 건축물이라 할 수 있다.

물리학적 법칙을 활용한 자연냉방 건물

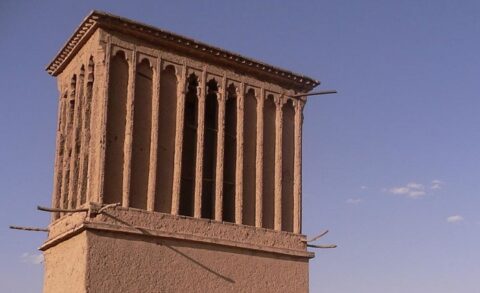

윈드캐처의 유래는 고대 이집트로 추정되고 있다. 이 자연냉방식 건물은 이란의 야즈드라는 지역에서 주로 발견되고 있는데, 그 이유는 이 지역이 덥고 건조한 고원지대여서 별도의 냉방 시설이 필요했을 것으로 추정되고 있다.

별도의 에너지를 사용하지 않고도 윈드캐처가 시원한 온도를 유지할 수 있는 이유에 대해 전문가들은 두 가지 요인이 작용한 덕분으로 진단하고 있다. 바로 외부에서 내부로 유입되는 바람과 온도에 따라 달라지는 공기의 부력이다.

윈드캐처의 과학적 원리를 분석했던 과학자들은 고대 페르시아인들이 따뜻한 공기가 차가운 공기의 위로 올라가는 물리학적 법칙을 알고 있었을 것으로 파악하고 있다.

자연냉방식 건물의 윗부분에 들어온 바람은 뒤에 밀려오는 바람 때문에 굴뚝 아래로 내려가면서 건물 내부를 순환한다. 그렇게 집안을 순환하다가 온도가 올라가면 부력에 따라 위로 밀려 올라가서 밖으로 빠져 나가게 된다. 따라서 건물 내부는 외부보다 더 시원한 바람이 불게 되므로 온도가 자연스럽게 내려가는 것이다.

일부 윈드캐처의 경우 식수나 생활용수 마련을 위해 지하에 물웅덩이가 만들어져 있었는데, 이 웅덩이를 건물 위에서 내려온 바람이 지나가도록 설계한 것도 건물 내부 온도를 더 낮춘 것으로 보인다.

이렇게 하나둘씩 고대 선조의 자연냉방 비결이 밝혀지면서, 오늘날에 이르러 이를 따라 하고 있는 사례들도 조금씩 생겨나고 있다. 대표적으로는 영국이 지난 1979년부터 1994년에 걸쳐 공공건물에 7,000여 종의 윈드캐처를 만든 사례가 꼽힌다.

또한 미 유타주에 있는 시온 국립공원의 방문객센터에도 윈드캐처가 설치되어 있다. 이 공원은 기후와 지형 면에서 야즈드 지역과 비슷한 높은 고도의 고원지대에 자리 잡고 있는데, 윈드캐처를 설치하면서 에어컨 같은 기계식 냉방을 거의 작동하지 않고 있다. 센터가 자체적으로 조사한 바로는 방문객 센터의 외부와 내부가 약 16℃ 정도의 온도 차이를 보인 것으로 나타났다.

수백 개의 프로펠러 활용으로 효율과 유지보수에 장점

조만간 노르웨이 연안에 건설될 풍력발전기인 윈드캐처는 일반적인 형태의 풍력발전기가 아닌 트러스 형태의 대형 구조물로 이루어져 있다. 트러스란 소재가 휘어지지 않게 접합점을 핀으로 연결한 골조구조를 의미한다.

윈드캐처는 해상 위에 설치하는 부유식 해상 풍력발전기다. 기존의 풍력 발전기가 해안 인근에 설치하는 것과는 달리 바람이 훨씬 많이 부는 넓은 해상에서 사용할 수 있기 때문에 효율 면에서 더 뛰어나다.

설치하는 위치도 위치이지만, 윈드캐처가 효율 면에서 더 뛰어난 이유는 프로펠러의 크기에 있다. 멀리서 보면 철벽처럼 보이는 윈드캐처이지만, 자세히 살펴보면 내부에 100개 이상의 프로펠러가 설치되어 있음을 알 수 있다.

일반적인 풍력발전기는 100m가 넘는 거대한 프로펠러로 인해 초속 11m의 풍속을 가진 바람만 이용할 수 있다. 이렇게 날개를 거대하게 만드는 이유는 프로펠러의 지름이 2배가 되면 바람을 받는 면적이 4배가 되어 발전 효율이 더 높아지기 때문이다.

반면에 프로펠러의 지름을 2배나 더 확대한다고 해서 비용이 똑같이 2배 증가하는 것은 아니므로 결국 크게 만드는 것이 경제성 면에서 볼 때 좋은 것이다.

그러나 윈드캐처는 이런 풍력발전기가 가진 고정관념을 효율로 극복하고 있다. 10m가 약간 넘는 수백 개의 프로펠러를 이용하면 초속 17~18m 정도의 바람에도 사용할 수 있기 때문에 상대적으로 더 많은 풍력에너지를 만들어 낼 수 있다.

이처럼 수백 개의 프로펠러가 트러스 내에 설치되어 있다 보니 구조물의 높이가 무려 300m에 이를 것으로 전망되고 있다. 이는 324m 높이의 에펠탑과 맞먹는 수준이다.

개발사인 윈드캐칭시스템즈의 보고서로는 윈드캐처 1대로 약 8만여 가구에 전력을 공급할 수 있는 것으로 나타났다. 특히 주목할 점은 부유식 풍력발전기인 만큼, 육지 면적을 차지하여 환경에 영향을 미치지 않는다는 점이다.

또한 기존의 풍력발전기는 프로펠러가 1대인 관계로 고장이 나면 에너지 생산이 불가능하지만, 윈드캐처는 수백 개의 프로펠러가 돌아가므로 그 중 몇 대가 고장 난다 하더라도 전체 발전량에는 별다른 영향을 주지 않는다. 다시 말해 부분 유지보수가 가능하므로 오랜 시간에 걸쳐 사용할 수 있다는 장점도 갖고 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-09-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터