원자번호 3번의 리튬(Li)은 금속 중에서 가장 가볍고 고체 원소 중에서는 밀도가 가장 낮은 은백색 금속이다.

칼로 자를 수 있을 만큼 무르지만 알루미늄이나 마그네슘과의 합금은 가볍고 강해 항공기 부품 재료로 활용돼왔다. 20세기 후반부터는 리튬 전지와 리튬 이온 2차 전지의 양극 물질로 사용되면서 휴대용 전자 제품의 혁신을 가져왔다.

최근 들어서는 전기 자동차 보급으로 사용량이 급증하고 있는데 문제는 생산량이 이를 따라가지 못한다. 현재 연간 약 16만 톤의 리튬을 사용하고 있는데 지금처럼 수요가 늘어날 경우 10년 후에는 10배 이상의 리튬이 필요할 것으로 예상되고 있다.

해수에서 리튬 채굴할 수 있는 장치 개발

지난 2017년 상반기 리튬 가격이 3년 만에 4배가 넘게 폭등한 적이 있다.

전기자동차 시장이 활성화되면서 리튬 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라는 미국 지질조사국(USGS)의 보고서가 발표됐기 때문.

그동안 리튬 생산 국가는 미국, 중국, 칠레, 볼리비아, 호주 등 일부 국가에 한정돼 왔다. 그러나 수요가 급증하면서 과학자들은 기존 생산 국가들 외에 또 다른 지역에서 리튬을 캐기 위한 노력을 기울여왔다.

이런 상황에서 바닷물(sea water)이 주목을 받고 있다. 무한할 정도로 많은 양의 리튬 성분을 포함하고 있다는 것.

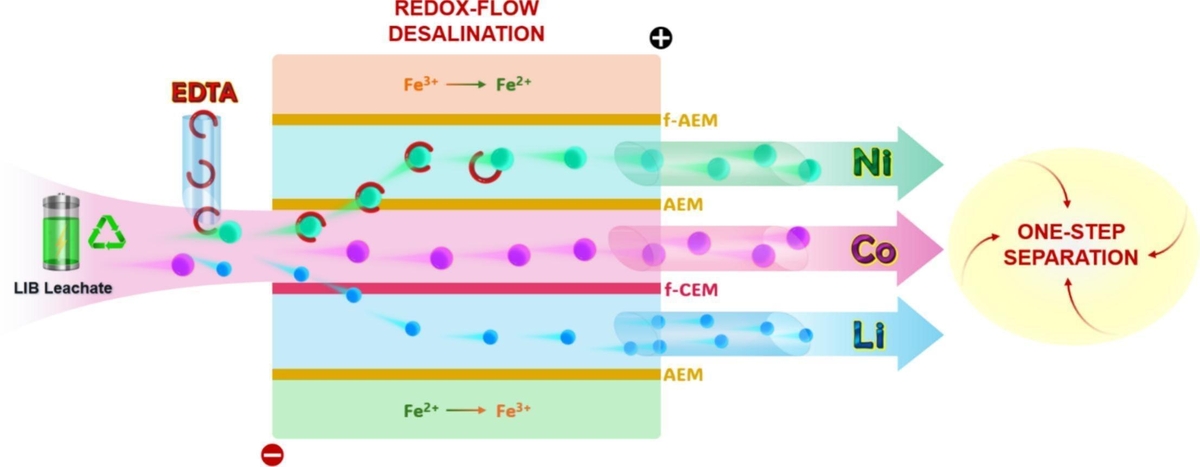

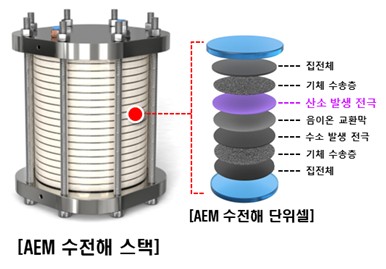

과학자들은 지구상을 덮고 있는 바닷물 속에 적어도 1800억 톤의 리튬이 포함돼 있다고 보고 있다. 리튬을 걸러낼 필터와 막(membranes)을 개발할 경우 무한대에 가까운 리튬을 추출할 수 있다고 보고 바닷물에서 리튬을 걸러낼 수 있는 장치를 개발하고 있다.

스탠퍼드 대학이 대표적인 경우다.

15일 ‘사이언스’ 지에 따르면 스탠퍼드대 물리학부 연구팀이 효율이 뛰어난 리튬 추출 장치를 개발해 지금 리튬을 채굴하고 있다고 전했다.

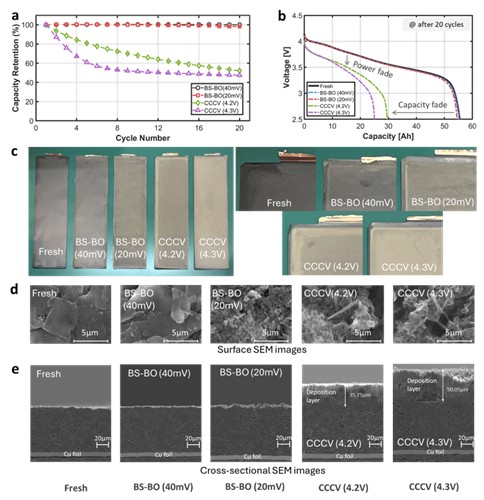

물리학부 연구진은 리튬 채굴을 위해 리튬이온 전지 전극을 사용하고 있다. 바닷물을 증발시킨 후 리튬을 걸러내는 것이 아니라, 바닷물 그대로의 액체 상태에서 리튬 이온 전극을 이용해 리튬을 추출하는 방식이다.

스탠퍼드대 물리학부 츄이 이(Cui Yi) 연구원은 “새로 개발한 장치가 다양한 물질들이 겹쳐진 샌드위치 모양을 하고 있다.”고 말했다. 츄이 이 연구원은 “이 장치를 바닷물에 투입할 경우 음전극에서 리튬을 끌어들여 바닷물 속에 있는 리튬을 대량 축적할 수 있다.”는 것.

논문은 지난주 ‘셀(Cell Press)’ 지에서 발간하는 국제학술지 ‘줄(Joule)’에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Lithium Extraction from Seawater through Pulsed Electrochemical Intercalation’이다.

“바다에서 리튬 무한정 채굴 가능해”

이 장치를 개발하는데 문제가 없었던 것은 아니다.

바닷물 속에 다량 포함돼 있는 나트륨(Natrium)이 리튬과 함께 걸러졌다. 연구진은 나트륨을 제거하기 위해 전극 구성물에 변화를 주었다.

이산화티타늄(Titanium Dioxide)으로 제작한 얇은 막을 추가했는데 리튬보다 알갱이가 큰 나트륨의 접근을 차단하면서 리튬 추출을 지속할 수 있었다. 츄이 이 연구원은 “전압을 조절하면서 나트륨 속에 들어 있는 리튬을 선별할 수 있었다.”고 말했다.

스탠퍼드대에서 개발한 리튬 추출(Lithium Extraction) 장치가 주목을 받고 있는 것은 이전에 개발한 추출 장치보다 효율이 높은 데다 비용이 적게 들기 때문이다.

이전에 포스닥 신분으로 스탠퍼드대 연구에 참여한 바 있는 시카고 대학 물리학부 총 류(Chong Liu) 연구원은 “이번에 개발한 장치가 이전의 것보다 2배 이상 높은 효율을 보이고 있다.”고 말했다.

그러나 생산성을 확보하기 위해서는 효율을 더 높여야 한다.

이에 따라 과학자들은 효율을 높이기 위해 많은 노력을 기울이고 있는 중이다. 총 류 연구원은 “이번 연구를 통해 효율을 2배 이상 높였으며, 오래지 않아 바닷물에서의 리튬 채굴이 광산 채굴 수준에 도달할 수 있을 것”으로 내다봤다.

리튬은 민감한 반응력(reactive power) 때문에 자연 속에서 발견하기가 매우 힘들다.

특히 지각의 리튬 함유량은 0.006%에 불과하다. 아연, 구리, 텅스텐보다는 조금 적으며, 코발트, 주석, 납보다는 조금 더 많은 수준이다.

최근 리튬을 공급하고 있는 곳은 소금 바다인 염호(鹽湖)다. 볼리비아, 칠레, 아르헨티나, 미국, 호주, 짐바브웨, 중국 등의 염호에 다량의 리튬이 포함돼 있어 그동안 주요 리튬 공급처로 활용돼 왔다.

그러나 최근 전자 산업, 전기 자동차 등의 부상으로 리튬 공급량이 부족해지자 한국 등 염호가 없는 나라에서는 바닷물에서 리튬을 채취하는 기술을 개발하고 있는 중이다. 바닷물에서 무한대에 가까운 리튬을 생산할 수 있는 날이 다가오고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-07-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터