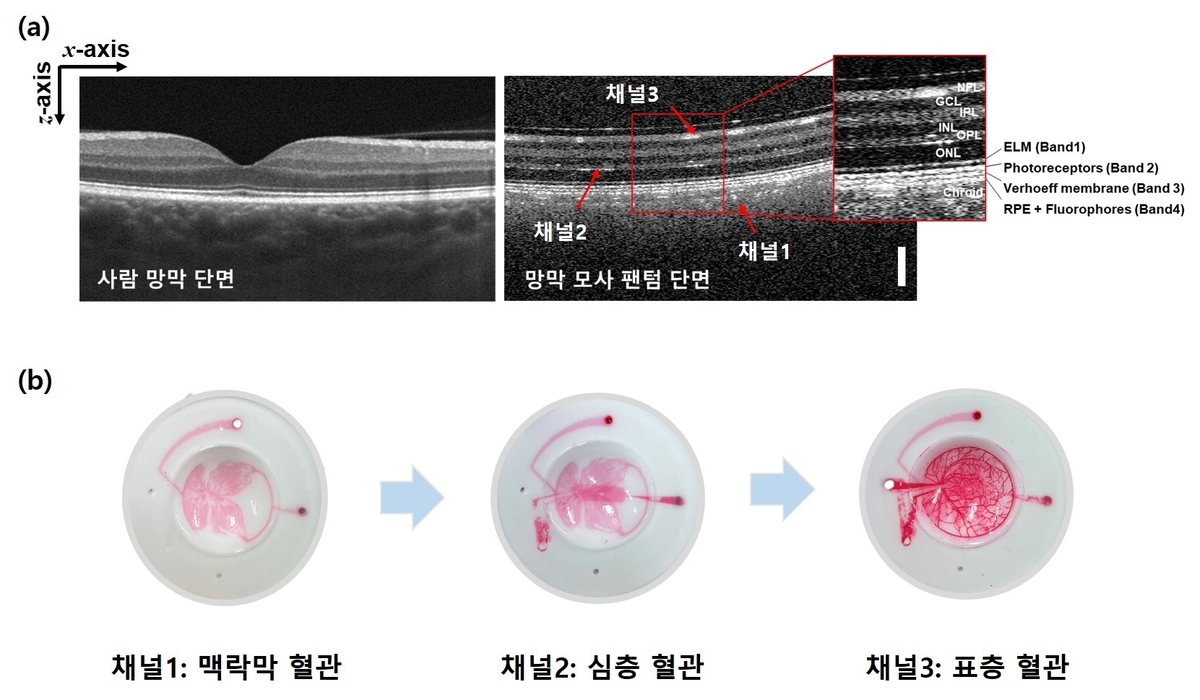

안구의 가장 안쪽을 덮고 있는 신경조직이 망막(retina)이다.

얇고 투명한 막으로 빛에 의한 자극을 받아들이는 시세포가 분포하는데 빛에 대한 정보를 전기적 정보로 전환해 뇌로 전달하는 역할을 맡고 있다.

그런 만큼 망막 시신경이 잘못되면 빛의 세기와 휘도, 빛 파장에 따른 색도, 도형‧문자 크기·형태·배치 등에 따른 공간 정보, 빛의 깜빡임이나 움직임 같은 시공간 정보를 획득하지 못하는 심각한 사태가 발생한다.

망막의 수수께끼 처음으로 밝혀내

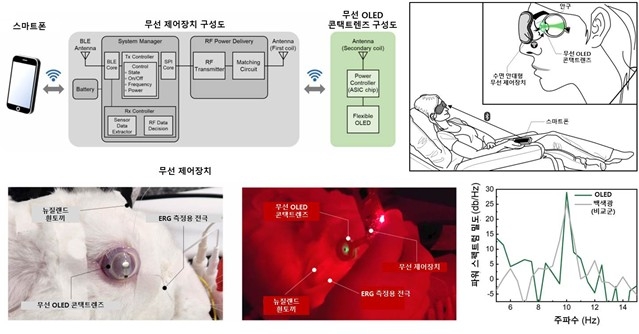

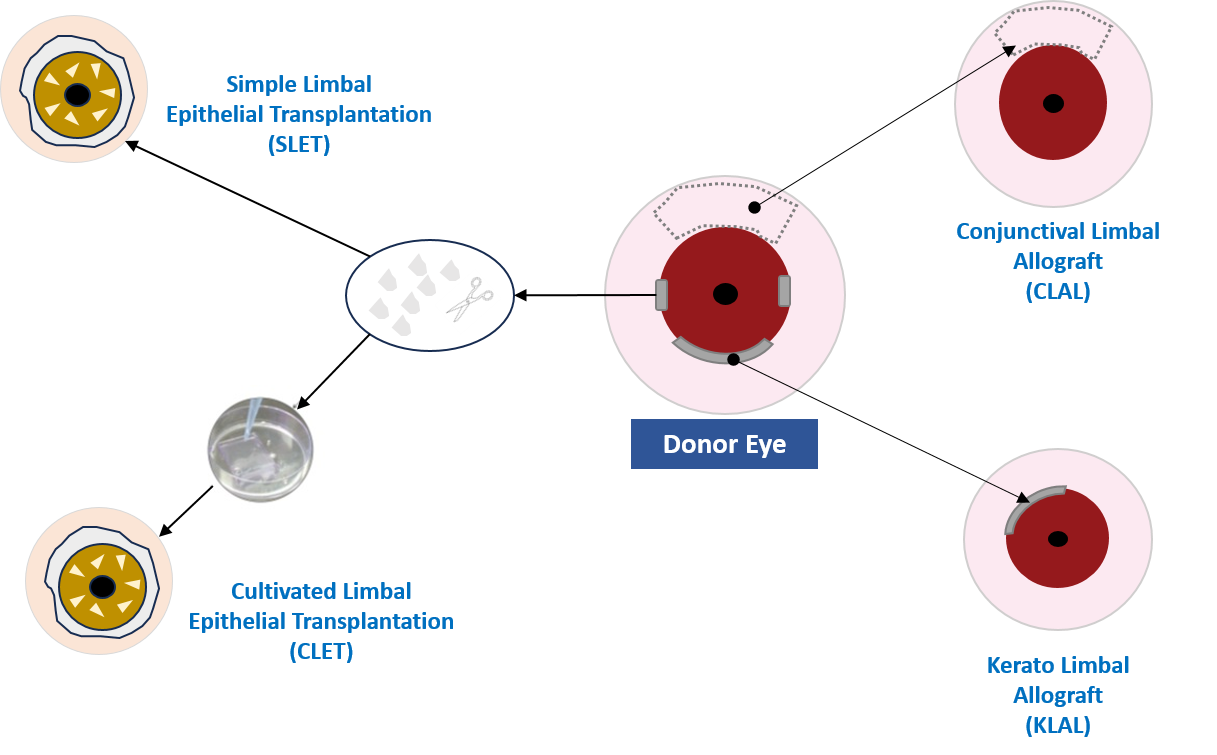

녹내장, 황반변성, 당뇨망막병증 등은 가장 안쪽의 망막의 시신경이 손상되면서 나타나는 대표적인 질환이다.

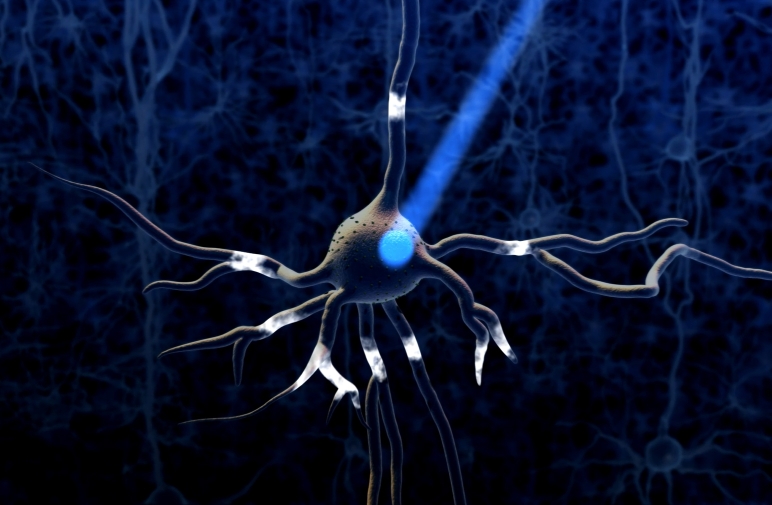

그동안 과학자들은 망막 치료를 위해 시신경을 연구해왔다. 신경세포들이 어떤 과정을 통해 시각 정보(visual information)를 인지해 뇌세포로 전달하고 있는지 그 과정을 알아내려고 많은 노력을 기울여왔다.

그리고 그 수수께끼를 풀었다는 소식이다.

19일 ‘사이언스 데일리’는 일본 요코하마국립대 연구진이 시신경 내 멜라놉신(melanopsin) 세포를 분리해 빛과 관련 어떤 일을 수행하고 있는지 밝혀냈다고 보도했다. 이 세포가 주변 빛 환경에 따라 빛의 양과 질에 대한 정보를 획득해 뇌에 전달하고 있다는 것.

과학계는 이번 발견이 시각 기능 저하로 나타나는 합병증 치료에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 보고 있다. 또한 새로운 빛을 개발해 디스플레이, 3D, 로봇 등 다양한 분야에 영상 기술을 발전시켜나갈 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

연구팀은 논문을 통해 망막 안쪽에는 감광 능력을 지닌 광수용체(photoreceptors)가 분포돼 있다고 설명했다.

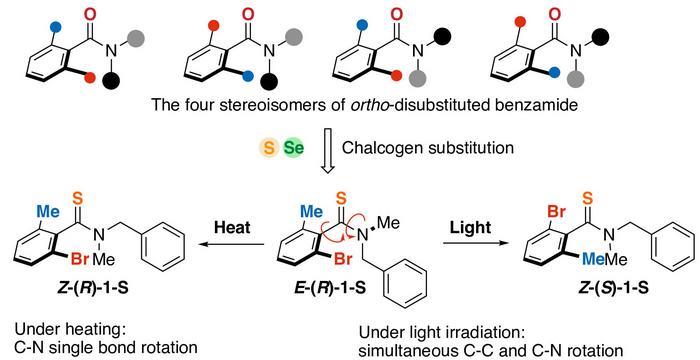

오랜 기간 동안 과학자들은 광수용체 안에는 약 1억 개의 간체(rod)와 600만개의 추체(cone)가 들어 있다고 판단해왔다. 그러나 최근 이전에 찾아낸 것과 다른 유형의 새로운 타입의 광수용체를 발견했다.

‘ipRGCs(감광신경절세포)’라 불리는 광수용체를 말한다.

이전에 광수용체가 간체와 추체로 이루어졌다고 판단한 것과 달리 ‘ipRGCs’는 멜라놉신(melanopsin)이라 불리는 빛에 민감한 세포를 지니고 있었다.

그리고 이 세포가 빛을 받아들여 뇌의 중추신경으로 신호를 보내 우리 몸의 체내 시계가 '아침' 이라는 것을 인식하게 한다는 사실을 알아냈다. 사람을 비롯한 포유류가 생체시계가 작동하는데 중요한 역할을 하고 있다는 것.

치료, 로봇 등 영상 기술개발에 도움

그러나 과학자들은 이 세포가 빛의 색상 등으로 나타나는 질과 양에 어떤 영향을 미치고 있는지 명확히 설명하지 못하고 있었다.

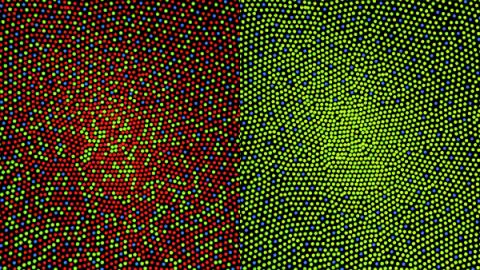

연구진은 이 수수께끼를 밝혀내기 위해 6가지 색도의 빛을 분사할 수 있는 고성능 프로젝터를 만들었다. 그리고 빛을 가했을 때 ‘ipRGCs’ 안에서 멜라놉신이 얼마나 활성화하는지 그 반응도를 관찰했다.

전체적으로 망막 활동에 어떤 영향을 미치고 있는지 분석하기 위해 추가적으로 동공(눈동자)의 지름도 함께 측정했다.

그리고 색도에 따라 멜라놉신 분출도를 나타내는 곡선이 약 50%까지 상승할 수 있다는 것을 확인했다. 또한 더 강한 자극을 가했을 경우 멜라놉신의 활동이 더 활성화돼 주변 빛 환경에 민감하게 반응하고 있는 것으로 나타났다.

이는 멜라놉신이 주변 빛 환경에 따라 빛의 양과 질에 대한 정보를 획득해 뇌에 전달하고 있다는 것을 말해주는 것이다.

연구에 참여한 요코하마 국립대학의 카츠노리 오카지마(Katsunori Okajima) 교수는 “이전까지 멜라놉신 세포가 무슨 일을 하는지, 특히 명암 인지와 관련 어떤 일을 수행하고 있는지 설명하지 못해왔다.”고 말했다.

그러난 그는 “이번 연구를 통해 멜라놉신이 주변에 빛이 어떻게 비춰지고 있는지 그 정도를 감응하고 있다는 사실을 밝혀냈다.”고 말했다.

아울러 카츠노리 오카지마 교수는 “이번 연구 결과를 통해 사람의 망막 기능을 두 가지 유형, 즉 빛의 밝기(brightness)뿐만 아니라 빛의 양적인(amount) 측면에서 그 기능을 이분화할 수 있는 길이 열렸다.”고 설명했다.

그는 또 “향후 연구를 통해 멜라놉신에 다양한 자극을 가하면서 시신경의 제3의 기능을 찾아낼 수 있다.”고 주장했다.

연구 논문에서도 광수용체 안에 있는 멜라놉신이 추체(cone)와 간체(rod)과 협력해 빛에 감응하고 있는지 설명하고 있다. 추체, 간체와 별개로 신호를 주고받고 있는데 이는 보다 세분화된 빛 정보를 감지하기 위한 것으로 보고 있다.

연구팀은 이번 실험을 위해 매우 약한 자극에도 민감하게 감응할 수 프로젝션을 제작했으며, 광수용체와 빛과의 상관관계를 측정할 수 있었다고 말했다.

연구 논문은 최근 ‘네이처’ 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Report)’에 게재됐다. 제목은 ‘A quantitative analysis of the contribution of melanopsin to brightness perception’이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-08-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터