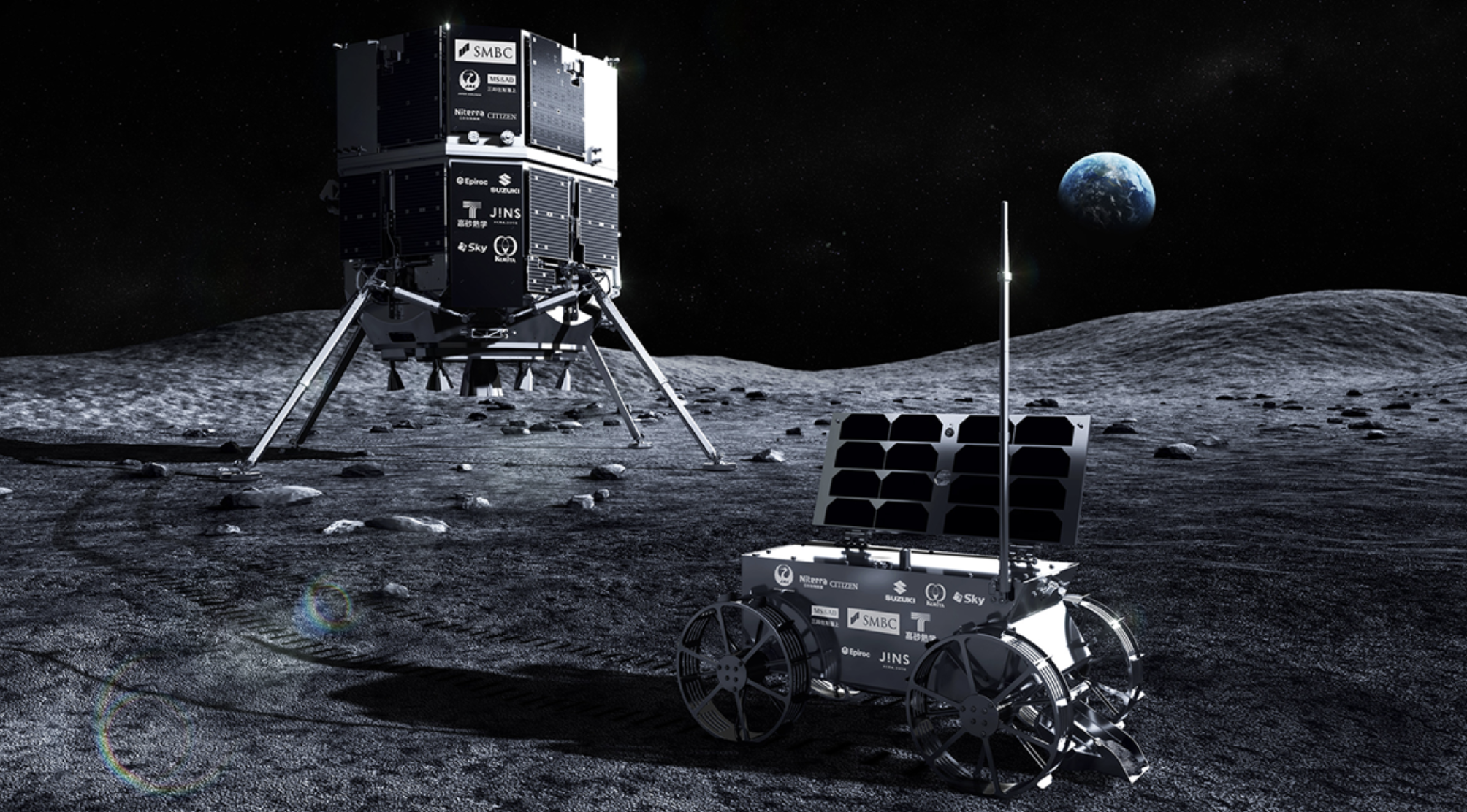

달 탐사의 궁극적인 목표는 무엇일까? 과거 달 탐사는 미국과 소련(현 러시아)이 주도한 냉전시대 속에서 체제 우위를 선전하기 위한 수단으로 활용되었다. 미국이 1969년 아폴로 11호를 발사하고, 닐 암스트롱이 인류 최초로 달에 발을 디뎠으나 아폴로 프로젝트 이후에 인류가 직접 달에 간 사례는 없다.

달에 인간이 직접 간다는 것은 현재 기술로도 굉장히 위험성이 높은 데다가, 달 탐사를 위해 천문학적인 비용을 감당할 만한 동기도 줄었다.

하지만 달 표면에 존재하는 자원인 헬륨-3(Helium-3)에 대한 기대감은 여전하며, 이외에도 다양한 희소자원이 부존하고 있어 달 직접 탐사를 위한 인류의 도전은 계속되고 있다.

헬륨-3 채굴, 민간 기업을 중심으로

헬륨-3는 화석 연료 및 원자력을 대체할 수 있는 새로운 에너지원으로서 주목돼 왔다. 화석 연료는 향후 짧은 시간 내에 고갈될 우려가 계속 제기되고 있으며, 원자력 에너지는 방사능 위험성과 폐기물 처리가 골칫거리다.

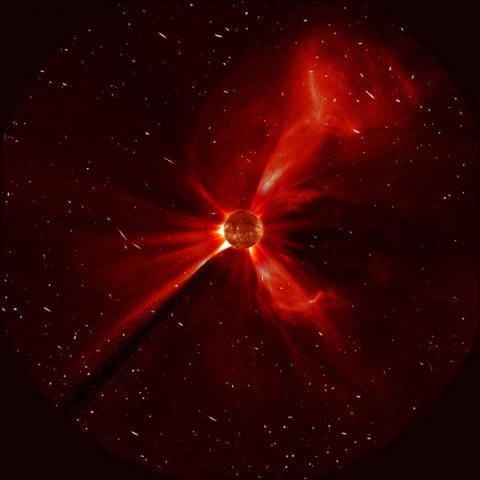

반면에 헬륨-3는 지속적으로 태양풍에 의해 달에 퇴적되고 있어 고갈 우려가 거의 없다. 또한, 헬륨-3를 활용한 핵융합 발전은 우라늄이나 토륨을 기반으로 한 원자력보다 효율이 5배 높으면서도 유해 방사능 폐기물이 나오지 않아 친환경적이다.

헬륨-3는 달에 최소 100만 톤에 달하는 양이 매장된 것으로 추정된다.

헬륨-3 1톤이 약 3000억 원의 가치가 있는 것을 감안하면 달 전체 부존하는 헬륨-3는 그 가치가 100만 조원에 달할 정도로 추산된다. 이러한 헬륨-3의 높은 가치는 달 직접 탐사를 위한 새로운 동기를 이끌고 있으나 투자 리스크가 높아 국가 차원에서 직접적인 사업 주도는 어려운 실정이다.

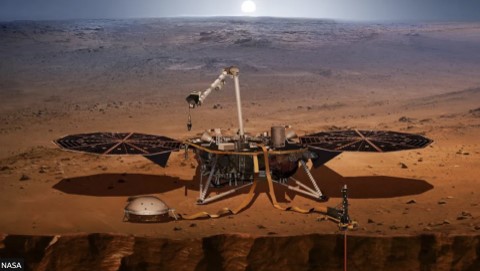

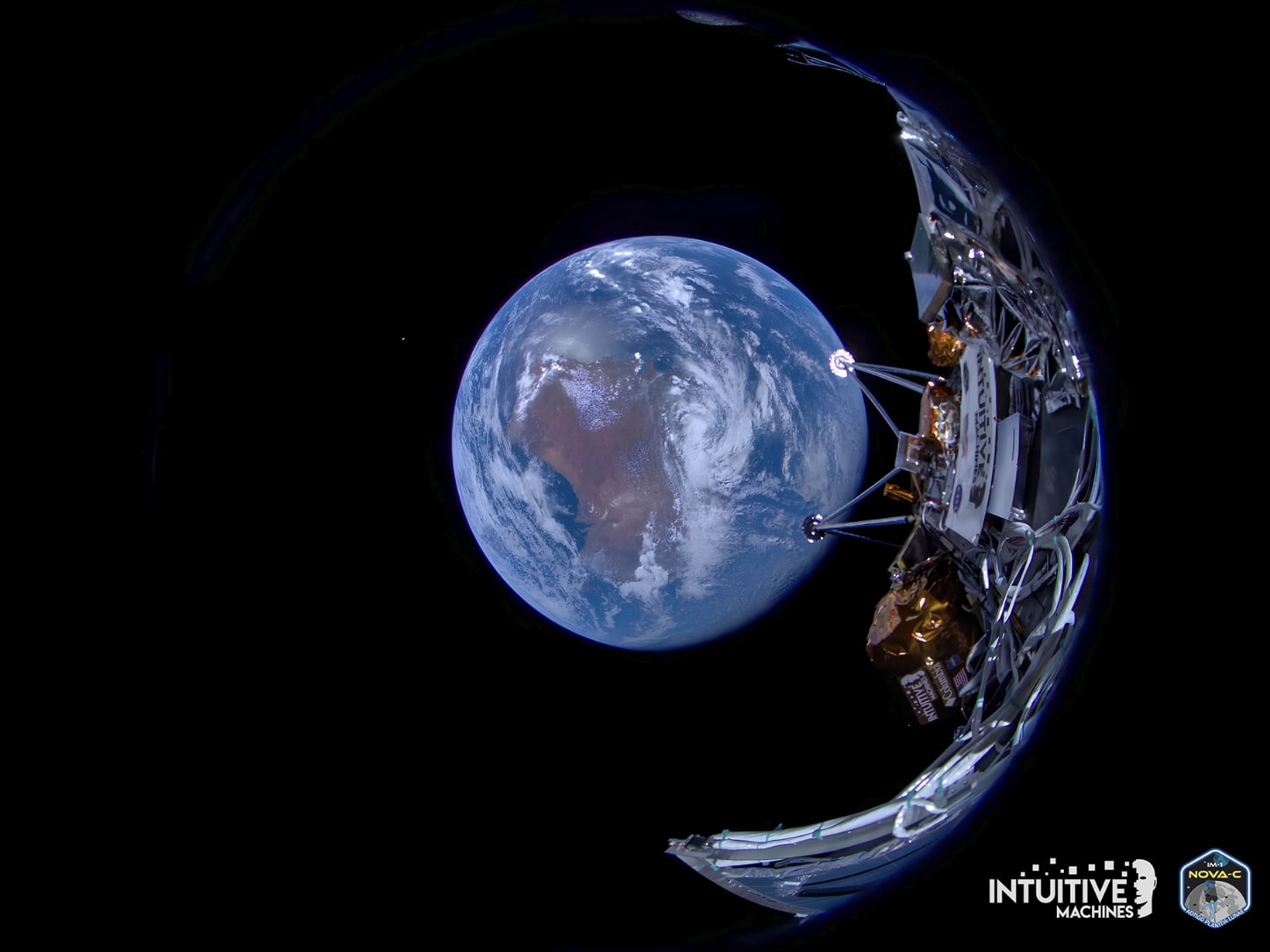

하지만 헬륨-3의 매력으로 인해 미국, 유럽, 일본 등 많은 국가에서 민간 기업들을 중심으로 달 탐사와 직‧간접적으로 관련된 많은 사업과 연구를 의욕적으로 추진하고 있다.

헬륨-3, 잠재성 믿을만한가?

헬륨-3를 채굴하기 위해서는 기술적 과제를 극복하고 경제성을 확보하는 것이 관건이다. 이에 따라 헬륨-3 채굴에 대해 현실성이 결여됐다는 부정적인 의견들도 지속적으로 제기되고 있다.

헬륨-3 기반의 에너지를 활용하려면 핵융합 원자로가 필요한데, 이 원자로를 통해 에너지를 생산하는 과정이 아직 상용화되지 않은 것이 가장 큰 문제로 지적된다.

핵융합 에너지는 기술 검증에만 수십 년 이상 소요되며, 핵융합 원자로의 상용화 또한 2055년 이후에나 가능할 것으로 예상하고 있다. 헬륨-3를 이용한 핵융합 에너지의 효과적인 활용이 가능한지에 대해 여전히 불확실성이 남아 있어, 달 탐사에 대해서도 부정적인 견해들이 많다.

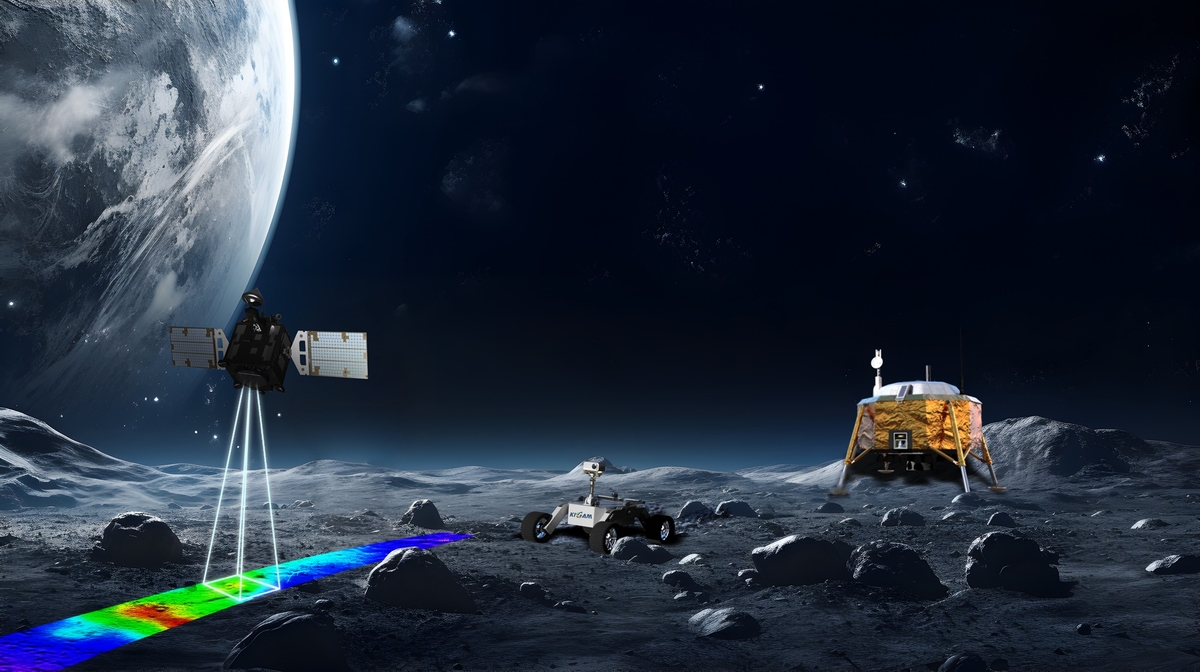

아울러 달에서 헬륨-3의 현지 채굴과 지구로의 운송 과정이 기술적으로 쉽지 않고 천문학적인 비용이 소요되는 등 기술적·경제적 한계는 이미 여러 차례 지적된 바 있다.

또한, 향후 지구로 들여온 헬륨-3의 공급망과 비즈니스 모델 구축, 국제 우주 법안 마련 등을 감안하면 헬륨-3의 미래는 여전히 불투명하다.

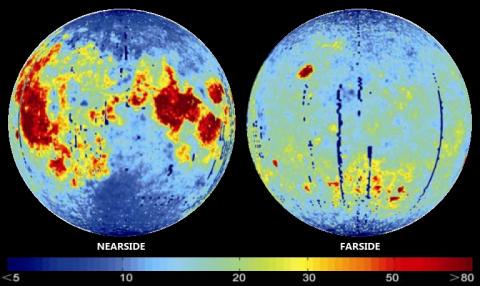

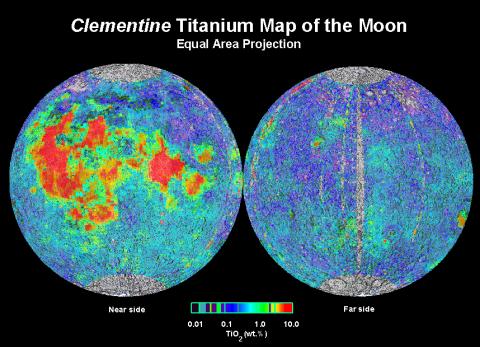

일각에서는 헬륨-3에 앞서 달에 부존하는 다른 광물을 우선적으로 채굴해 관련 법안이나 공급망을 구축해보는 것도 방법으로 제시하고 있다. 달 표면에는 실리콘, 철, 알루미늄, 티타늄, 칼슘, 마그네슘 등 헬륨-3보다 활용이 쉬운 다양한 자원들이 분포하고 있기 때문이다.

달에서 물과 태양열을 얻는 방법부터 고민해야

헬륨-3 채굴에 앞서, 달에서 물과 햇빛을 어떻게 확보할 것인지도 근본적인 문제로 지적된다. 달에 자원 채굴 기지를 건설해 사람이 거주할 경우에도 물이 필요하지만, 물의 전기분해를 통해 달 수송선 연료를 얻을 수도 있어 물 확보는 꼭 해결해야 할 과제 중 하나다.

물을 병(Bottle)에 담아 지구에서 국제 우주 정거장으로 수송하는 데만도 엄청난 비용이 소요되기 때문에, 달에서 물을 자급자족할 수 있는 기술을 먼저 확보한다면 경제성을 크게 높일 수 있다.

따라서, 달의 극점과 같이 얼음이 많아 물을 얻기 쉬운 지역들을 선점하기 위한 경쟁이 불가피하며, 이 때문에 달 토지 소유권 문제 등 우주 법안 구체화도 선행되어야 할 것으로 보인다.

또한, 달에서 일정한 태양광을 쬘 수 있는 영역이 거의 없는 것도 문제다. 달은 지구와 달리 태양광을 80% 이상 받을 수 있는 영역이 매우 좁기 때문에 달 자원 수송선이 태양열에너지를 활용해 연료를 얻는 것이 쉽지 않다.

이러한 문제들로 인해 헬륨-3에 초점을 맞추기보다 달에서 물이나 햇빛 등 기초 에너지원을 얻는 기술을 선제적으로 확보해야 한다는 주장들이 힘을 얻고 있다.

- 정현섭 객원기자

- jhs3576@naver.com

- 저작권자 2019-09-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터