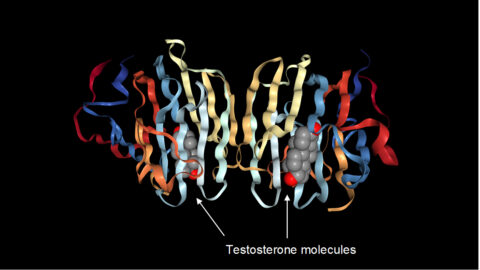

남성호르몬인 테스토스테론 수치가 유전적으로 높은 여성들은 2형 당뇨병과 같은 대사 질환 위험이 증가하는 반면, 남성들은 오히려 발병 위험이 줄어드는 것으로 확인됐다.

또한 테스토스테론(testosterone) 수치가 높을수록 여성들에게서는 유방암과 자궁내막암 위험이 늘어나고, 남성에게서는 전립선암 위험이 증가하는 것으로 보고됐다.

영국 케임브리지대의 국가의학연구위원회(MRC) 역학 연구단과 엑시터대 연구팀이 수행한 이번 연구는 인체 내 성호르몬 수준의 유전적 조절에 관한 최대 규모 연구로, 의학저널 ‘네이처 메디신’(Nature Medicine) 10일 자에 발표됐다.

연구팀은 남성과 여성의 체내를 순환하는 테스토스테론 수치에서 강력한 유전적 요소를 발견했으나, 관련 유전 요인들이 남녀 간에 매우 다르다는 사실을 확인했다.

42만여 명에게서 2500여 개 유전적 변이 확인

이번 연구에서 연구팀은 영국 바이오뱅크에 참여한 42만 5097명의 전장유전체 연관분석(genome wide association studies, GWAS)을 활용해, 테스토스테론 및 그 결합 단백질인 성호르몬 결합 글로불린(SHGB) 수치에서 나타나는 차이와 관련된 2571개의 유전적 변이를 식별해 냈다.

이들은 EPIC-Norfolk 연구와 Twins UK를 포함한 추가 연구에서 자신들의 유전적 분석을 입증하고, 영국 바이오뱅크에서의 결과와 높은 수준으로 일치한다는 사실을 확인했다.

EPIC-Norfolk 연구란 1990년대 말 영국 동부 노퍽 지방에서 약 3만 명을 대상으로 실시한 ‘유럽의 암과 영양에 관한 전향적 연구조사(EPIC)’를 말한다.

Twins UK는 영국에서 성인 쌍둥이를 등록해 여러 복잡한 질병의 유전적 및 환경적 기초를 조사하기 위한 연구로, 세계에서 가장 많은 1만 4000명의 쌍둥이가 등록돼 있다.

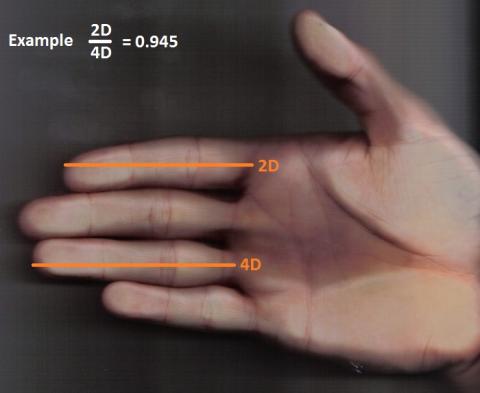

연구팀은 이어 멘델의 무작위 추출법(Mendelian randomisation)을 적용했다. 자연적으로 발생하는 유전적 차이를 이용해 테스토스테론 수치와 질병 간의 알려진 연관성이 상관성(correlative)이 아니라 인과성(causal)에 의한 것인지를 조사했다.

당뇨 위험 37%, 다낭성 난소증후군 위험 51% 증가

연구팀은 이 연구를 통해 여성에서는 유전적으로 높은 테스토스테론이 2형 당뇨병 위험을 37%, 다낭성 난소증후군(PCOS) 위험을 51%나 증가시킨다는 사실을 발견했다.

그러나 남성은 테스토스테론 수치가 높을수록 2형 당뇨병 위험이 14%까지 줄어드는 것으로 밝혀졌다.

이와 함께 유전적으로 테스토스테론 수치가 높으면 여성에서는 유방암과 자궁내막암 위험이 증가하고, 남성에서는 전립선암 위험이 증가하는 것으로 나타났다.

논문 공동 시니어 저자인 영국 케임브리지대 MRC 역학 연구단의 존 페리( John Perry) 박사는 “유전적으로 더 높은 테스토스테론 수치가 여성에서 다낭성 난소증후군 위험을 높인다는 이번 발견은 단순히 그런 상태에 대한 결과라기보다 이 질병의 기원에서 테스토스테론이 하는 역할을 이해하는 것이 중요하다는 것을 말해준다”고 밝혔다.

그는 “마찬가지로, 남성의 전립성 암 치료에서 테스토스테론 감소 요법이 널리 쓰이고 있으나, 지금까지는 낮은 테스토스테론 수치가 전립선암 발병을 막을 수 있는지가 불확실했다”고 말하고, “이번 연구 결과 멘델의 무작위 추출 같은 유전자 기법이 호르몬 요법의 위험과 이점을 이해하는데 어떻게 유용한가를 보여준다”고 덧붙였다.

논문 제1저자 중 한 사람인 엑시터대의 캐더린 루스(Katherine Ruth) 박사는 “이번 연구 결과는 질병에 미치는 테스토스테론의 영향에 대한 독특한 통찰력을 제시한다”며, “특히 테스토스테론이 당뇨병에서는 반대 효과를 나타냈기 때문에, 연구에서 남성과 여성을 분리해서 고려하는 것이 중요하다”고 말했다.

루스 박사는 “테스토스테론이 다른 질병, 특히 심혈관질환에 미치는 영향에 대한 유사한 연구를 할 수 있을 때까지 이번 연구를 원용해 테스토스테론 보충제 사용을 정당화하려는 시도에는 주의가 필요하다”고 지적했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-02-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터