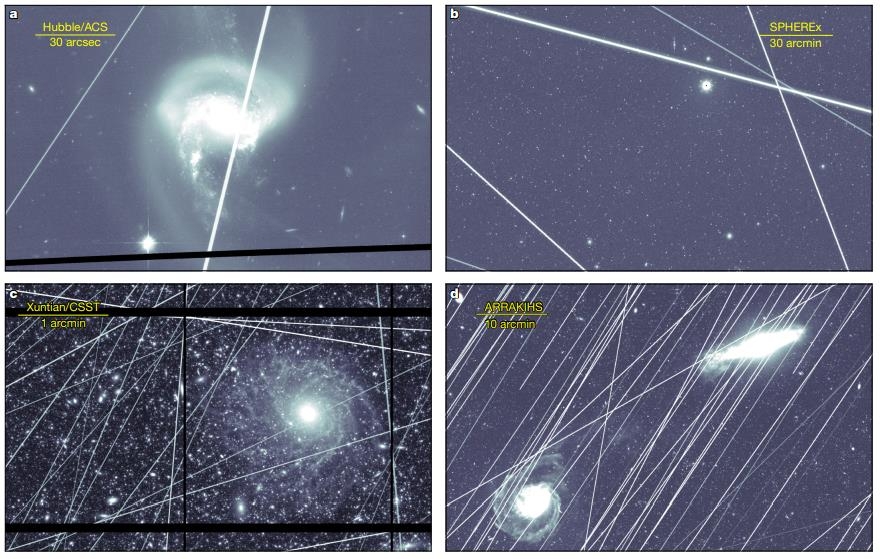

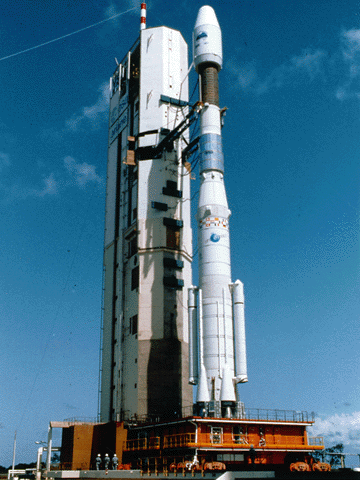

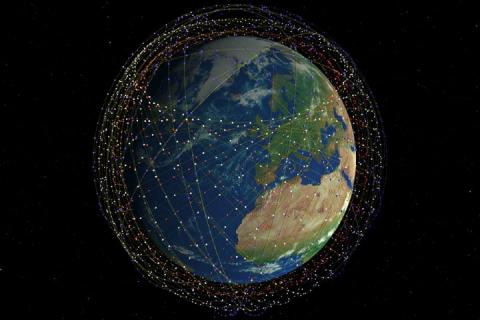

수천, 수만 대의 통신위성으로 연결하는 글로벌 광대역 인터넷이 선보일 예정이다. 약 1만 2000대의 위성을 사용하는 '스타링크(Starlink)'의 등장은 저렴하고 빠른 인터넷 서비스를 오지에서도 받을 수 있는 시대를 예고하고 있다.

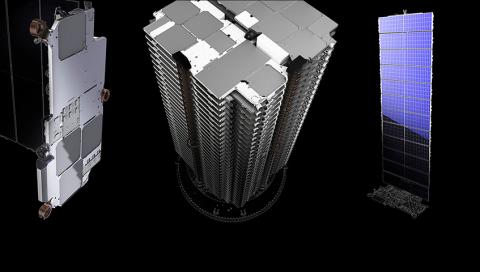

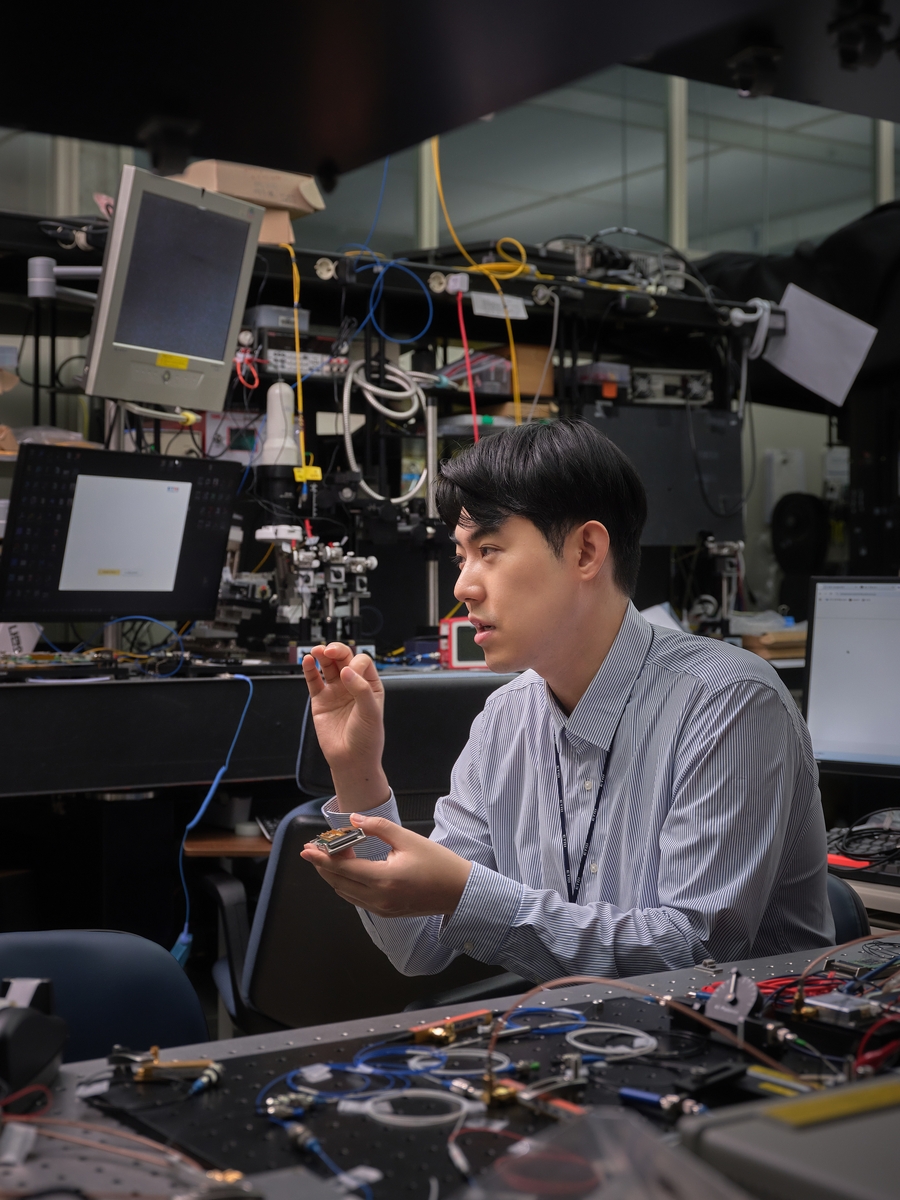

지난 5월 스페이스X는 한꺼번에 60대의 '스타링크' 통신위성을 550km 고도에 쏘아 올렸다. 앞으로 2027년까지 330~1300km 고도에 걸쳐서 1만 1927대의 위성을 배치하여 지구 전역을 위성 인터넷으로 연결한다는 계획이다. 위성의 통신 속도는 20Gbps로 전체 배치가 완료되면 233Tbps의 통신 대역폭을 확보할 수 있다. 이용자는 최대 1Gbps 수준의 서비스를 제공받게 된다.

스타링크 서비스 요금은 아직 공개되지 않았으나 기존의 값비싼 위성 인터넷망보다 저렴하고, 지상파 인터넷 망과 비교해도 경쟁력이 있을 것으로 예상된다. 또한 지상에서 사용할 위성 단말기 가격은 구매에 큰 부담이 없도록 100~300달러 수준에서 정해질 전망이다.

현재 지구 면적의 절반가량에서는 인터넷 연결을 할 수 없다. 국제전기통신연합(ITU)에 따르면 2020년에도 30억 명이 인터넷 서비스를 받지 못할 것으로 추정된다. 스타링크는 그런 틈새시장에서 새로운 영역을 창출할 것으로 기대된다.

대륙 간 금융 통신에 변화를 초래

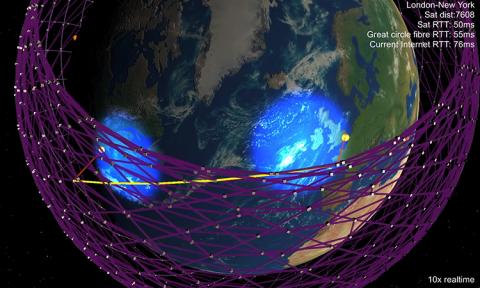

스타링크가 주목받는 또 다른 분야가 있다. 바로 '금융 통신망'이다. 현재 대륙 간 통신은 주로 해저 광케이블에 의존하고 있다. 그러나 빛은 광섬유를 통과하면 진공 상태보다 절반가량 속도가 느려진다. 만약 런던의 투자자가 뉴욕 증시에 인터넷으로 주식 거래 신호를 보내려면 6400km 거리의 광케이블망을 거쳐야 하고, 레이저 신호가 왕복하는데 62.7ms가 걸린다. 신호 전환 시간까지 합치면 평균 지연시간은 76ms에 이른다.

통신위성으로 주로 사용되는 정지궤도 위성은 지상에서 3만 6000km 떨어진 곳에 있어서 빛의 속도로 왕복해도 240ms의 시차가 발생한다. 일반적인 인터넷 사용에는 무리가 없지만, 촌각을 다투는 금융 정보를 전달하기엔 부적합하다. 서비스 가격도 비싼 편이라서 대양을 횡단하는 여객기 등에서나 이용된다.

스타링크는 지상에서 저궤도 위성까지 광속으로 전파를 보내고, 다시 5개의 위성을 레이저 신호로 연결하기 때문에 런던-뉴욕 간 통신 지연시간을 43ms까지 단축할 수 있다. 저궤도 위성을 사용하면 지연시간이 짧지만, 지구를 한 바퀴 도는 데는 90분밖에 걸리지 않아서 한 지역의 사용자가 위성과 접촉하는 시간도 매우 짧다. 이 때문에 수천 대의 위성을 띄워야 계속 연결이 가능하다.

최대 50~100%까지 통신 속도 빨라져

런던에서 뉴욕까지 이상적인 최단 경로로 케이블을 연결하면 지연시간이 55ms이지만, 실제 사용 중인 해저 케이블의 평균 지연시간은 76ms이다.

2015년에 개통한 하이버니아 익스프레스(Hibernia Express)는 대서양을 횡단하는 사설 광케이블망으로 58.55ms의 지연시간을 자랑한다. 이전에 가장 빨랐던 AC-1 케이블은 지연시간이 65ms였다. 무려 3억 달러가 넘는 하이버니아 개설 비용은 6ms 속도 향상이라는 명분으로 정당화되었다.

런던과 뉴욕 증권 거래소 사이에는 초 단위로 수백만 달러 이상이 거래된다. 대부분 금융투자사는 빅데이터를 활용한 인공지능 로봇 프로그램으로 단타 매매를 하고 있다. 만약 누군가 10ms라도 빨리 정보를 보낼 수 있다면 짧은 시간에 가격 변동성을 이용해서 큰 이익을 거둘 수 있다는 뜻이다.

스타링크가 도입되면 런던-뉴욕 간 통신 지연시간은 30~50%가량 단축될 전망이다. 이외에도 런던-샌프란시스코, 런던-싱가포르 등과 같이 더 먼 거리와 연결하면 지연속도는 큰 차이로 벌어지게 된다. 현재 런던에서 싱가포르까지의 평균 지연시간은 159ms이지만, 스타링크를 사용하면 90ms까지 줄어든다.

저궤도 통신위성 시장 경쟁 본격화 예고

스페이스X는 스타링크를 특정 분야에만 공개하진 않을 것이라고 밝혔다. 애초 타깃으로 잡았던 오지, 저개발국가에도 광대역 인터넷을 값싸게 공급하는 것이 주목적이다. 그러나 특정 고객을 대상으로 하는 정지궤도 위성 인터넷 사업 등에 큰 타격을 줄 수 있어서 귀추가 주목된다.

블루오리진도 최근에 위성 3000대를 띄우는 '프로젝트 카이퍼'를 발표했다. 향후 저궤도 광대역 인터넷 분야에 경쟁이 예고되면서 전 세계 소비자들은 더욱 저렴하고 빠른 글로벌 인터넷 서비스를 기대할 수 있다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-07-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터