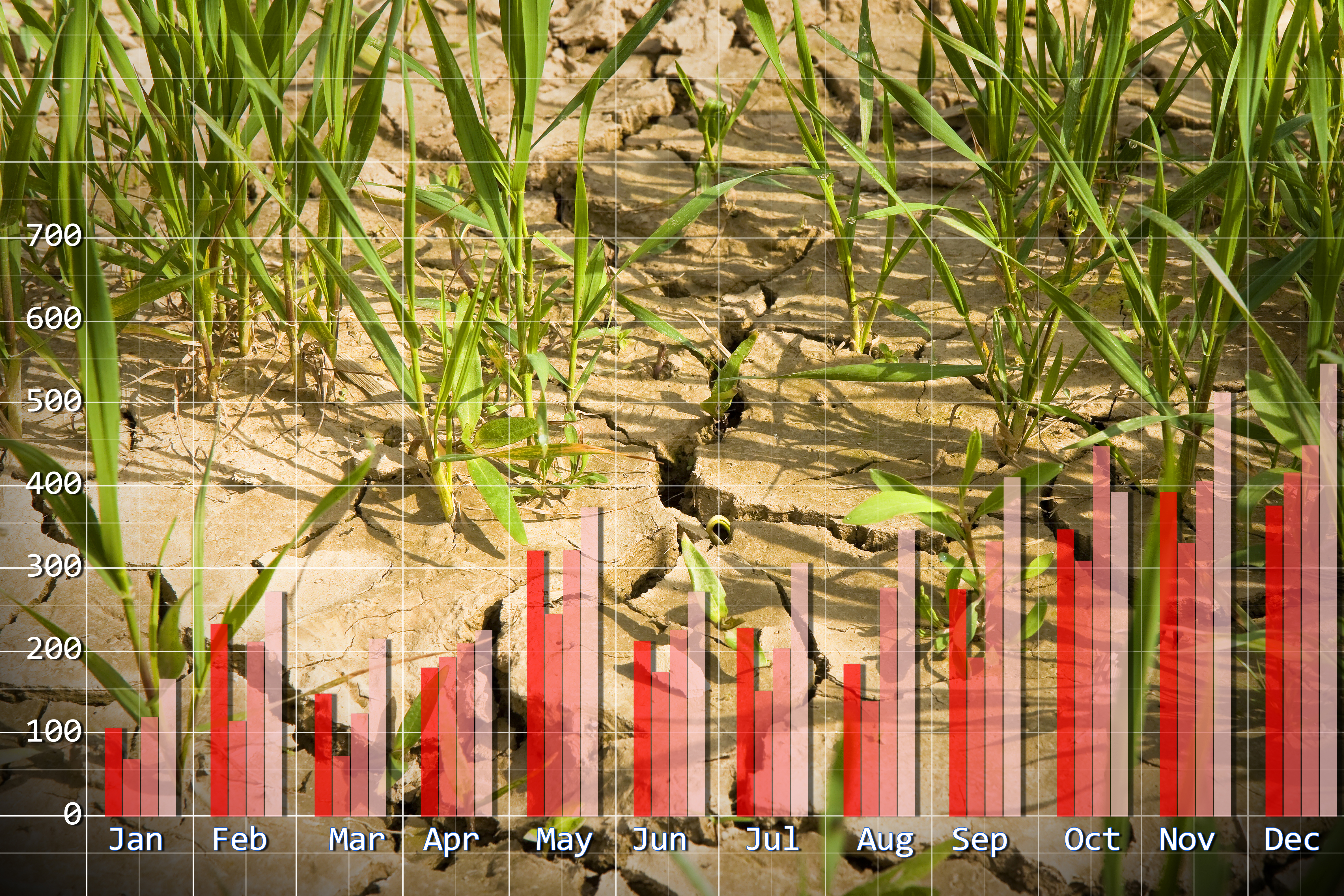

식물은 광합성을 통해 햇빛을 에너지로 변환한다. 그러나 지구상의 작물 대부분은 광합성의 결함으로 인해 피해를 입고 있다.

이 피해에 대처하기 위해 작물들은 광호흡(photorespiration)이라 불리는, 에너지가 많이 소비되는 과정을 진화시켰다. 그런데 문제는 이 광호흡이 작물의 수확량을 크게 떨어뜨린다는 점이다.

최근 미국 연구팀이 이에 대한 해결방안을 내놓았다.

미국 일리노이대와 농무부 농업연구청(Agricultural Research Service) 연구팀은 작물이 광호흡을 짧게 하도록 개조해 실제 농경 조건에서 수확량을 40% 더 높이는 성과를 올렸다.

이 연구는 과학저널 ‘사이언스’(Science) 4일자에 게재됐다(제목: Synthetic glycolate metabolism pathways stimulate crop growth and productivity in the field).

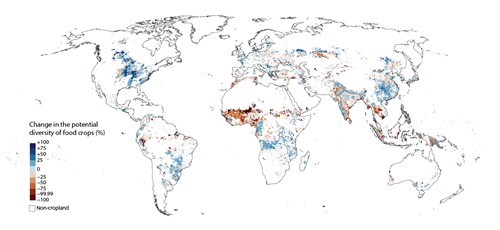

이번 연구에 따라 인구 증가 등에 따른 지구촌 식량 위기에 앞으로 획기적인 돌파구가 열릴 것으로 기대되고 있다.

“21세기 식량위기에 대처 가능”

연구를 이끈 일리노이대 칼 우즈 유전체 생물학 연구소 도널드 오트(Donald Ort) 교수(식물 및 작물과학)는 “매년 미국 중서부 지방에서 광호흡으로 손실되는 칼로리만 보존해도 2억명을 더 먹여 살릴 수 있다”고 말했다.

그는 “세계 도처에서 이렇게 손실되는 칼로리를 되찾는다면, 21세기의 인구 증가와 풍요로운 고칼로리 식이로 인해 급속히 늘어나는 식량 수요에 지속적으로 대처할 수 있다”고 밝혔다.

이 획기적인 연구는 빌 앤드 멜린다 게이츠 재단과 식량 농업 연구재단(FFAR), 영국 국제개발부(DFID)의 지원을 받는 ‘광합성 효율 증대 실현[Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE)] 프로젝트의 일환으로 수행됐다.

RIPE는 생물학적 조작을 통해 작물의 광합성 효율을 높임으로써 세계 식량생산을 지속적으로 늘리기 위한 국제 연구 프로젝트다.

“광호흡은 귀중한 자원과 에너지 낭비”

광합성은 지구상에서 가장 풍부한 단백질인 루비스코(RubisCO) 효소와 태양 에너지를 사용해 이산화탄소와 물을 식물 성장과 수확을 촉진하는 당(sugar)으로 전환시키는 과정이다.

문제는 루비스코가 이산화탄소와 물 분자를 확실하게 구분하지 못한다는 점이다. 때문에 루비스코는 광합성 시간의 20% 가량 이산화탄소 대신 산소를 잡아 식물-독성 화합물을 생성한다. 이 독성 화합물은 광호흡(photorespiration) 과정을 통해 재활용된다.

논문 제1저자이자 일리노이주 RIPE 프로젝트에서 일하고 있는 폴 사우스(Paul South) 미국 농업연구청 분자생물학자는 “광호흡은 반(anti)-광합성적”이라며, “광호흡은 식물의 더 많은 성장과 수확을 위해 광합성에 투입돼야 할 귀중한 에너지와 자원을 낭비한다”고 지적했다.

광호흡은 일반적으로 식물 세포의 세 구획을 통과해야 하는 복잡한 경로를 거친다. 때문에 연구팀은 이 과정을 재연결하는 대체 통로 개발에 나섰다. 그 결과 거쳐가는 거리를 줄이고 자원을 절약함으로써 식물 성장을 40%까지 끌어올릴 수 있었다.

이것은 인위적으로 가공된 광호흡 조정이 실제 경작 조건에서 시험된 최초의 사례다.

“파나마운하 개통 같은 식물공학의 개가”

RIPE 책임자인 스티븐 롱(Stephen Long) 일리노이대 작물과학 및 식물 생물학 석좌교수는 “파나마 운하가 교역의 효율을 증대시킨 공학적 개가였던 것과 마찬가지로, 광호흡의 지름길(shortcuts)은 광합성의 효율을 크게 향상시키는 특별한 방법임을 입증한 식물 공학의 개가”라고 평가했다.

연구팀은 빙 돌아가는 원래의 경로를 대체하기 위해 세 개의 경로를 기획했다. 이들은 새로운 경로를 최적화하기 위해 다양한 프로모터와 유전자 세트를 사용해 유전적 구조물을 설계하고, 독자적인 일련의 로드맵을 만들었다.

연구팀은 이어 식물 1700개체에서 이 로드맵들의 스트레스 테스트를 진행해 실적이 가장 높은 것들을 가려냈다.

연구팀은 주로 담배 재배를 통해 자신들의 가설을 테스트했다. 담배는 식량 작물보다 수정과 테스트가 쉽기 때문에 작물 연구의 이상적인 모델 식물로 꼽힌다.

2년 이상 반복된 현장 연구를 통해 연구팀은 가공된 작물들이 더 빠르게 자라고 키가 크며, 약 40% 더 많은 생물량(biomass)을 생산해 낸다는 사실을 발견했다. 생산된 바이오매스의 대부분은 50% 더 커진 줄기에서 산출됐다.

실용화에 10년 정도 걸릴 예정

연구팀은 현재 담배로 증명된 자신들의 가설을 대두와 동부콩, 쌀, 감자, 토마토, 가지에도 적용해 생산량을 높이기 위한 연구를 하고 있다.

논문 공저자로 RIPE 프로젝트에서 일하고 있는 아만다 카바나그(Amanda Cavanagh) 일리노이대 박사후 연구원은 “루비스코는 날이 더워지면 산소에서 이산화탄소를 추출하는데 많은 어려움을 겪어 더 많은 광호흡을 일으킨다”고 말했다.

그는 자신들의 목표가 “농민들이 세계를 먹여 살릴 수 있도록, 기술을 갖추도록 하는 것”이라고 강조했다.

이 기술이 식량 작물에 적용되고 규제 승인을 얻으려면 10년 이상이 걸릴 것으로 예상된다. RIPE와 연구 후원자들은 사하라 사막 이남 아프리카지역과 동남아시아의 소규모 농민들이 로열티를 내지 않고도 이 프로젝트의 결과물을 활용할 수 있게 할 계획이다.

RIPE는 호주 국립대, 중국과학원, 커먼웰스 과학 산업 연구기관, 랭카스터대, 루이지애나 주립대, 캘리포니아 버클리대, 에섹스대, 미국 농무부 농업연구청과의 제휴 아래 일리노이대가 이끌고 있다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-01-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터