호주 시드니 대학(University of Sydney) 과학자들이 곤충도 사람처럼 부상 후에 만성적인 고통을 느낄 수 있다는 증거를 발견했다고 발표했다.

쥐나 고양이 같은 애완동물에게서 고통을 발견하는 것은 어렵지 않다. 개나 고양이가 절뚝거린다면, 애완동물의 발이 아플지도 모른다는 것을 쉽게 추측할 수 있다. 하지만 곤충은 얼굴을 정확히 볼 수도 없고, 곤충들이 사람이나 포유 동물들과 같은 방식으로 ‘생각’하는지 알 수도 없다.

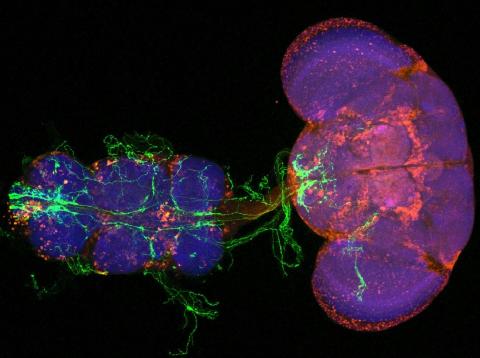

사이언스 어드밴시스(Science Advances) 저널에 발표한 논문(Nerve injury drives a heightened state of vigilance and neuropathic sensitization in Drosophila)에서 시드니 대학 연구팀은 초파리의 다리를 절단하여 신경장애, 즉 통증을 유발했다.

많은 무척추 동물들 역시 고통스럽다고 인식하는 위험한 자극을 감지하고 피한다는 것은 알려지고 있다. 뜨거운 난로에 손이 닿았을 때 사람들이 자기도 모르게 재빨리 손을 빼는 것 같은 동작이다.

인간이 아닌 동물에게는 이러한 감각을 '통각수용'(nociception)'이라고 부르는데, 열, 추위, 신체적 상해 등 잠재적으로 해로운 자극을 감지하는 감각이지만, 단순하게 말하면 곤충도 통증을 경험한다고 할 수 있다고 말했다.

그래서 곤충들이 '통증'을 감지할 수 있다는 것을 알고 있었지만, 부상이 사람과 비슷하게 오랫동안 지속되는 과민증을 일으키는지는 알지 못했다.

초파리 대상으로 통증 테스트

시드니 대학의 그렉 닐리 교수와 탕 투엉(Tang Khuong) 박사는 초파리 한 쪽 다리의 신경에 부상을 입혔다. 그 뒤 초파리가 부상에서 회복된 후 통증에 어떻게 반응하는지 실험하기 위해 뜨거운 방에 넣었다. 그랬더니 초파리는 다리를 다치기 전 보다 더 낮은 온도에서도 방을 빠져나가려고 했다. 놀라운 것은 초파리의 손상되지 않은 다른 다리들도 과민해진 것을 발견했다.

시드니 대학의 그렉 닐리(Greg Neely) 교수는 "동물이 한 번 심하게 다치면 과민반응을 일으켜 평생 자신을 보호하려 한다"고 말했다.

연구팀은 곤충의 통증이 유전적으로 어떻게 작용하는지 분석했다. 닐리 교수는 “초파리의 통증은 감각 신경세포를 통해 사람의 척수에 해당하는 복부신경삭(ventral nerve cord)까지 전달된다”고 발표했다. 이 복부신경삭은 통증 인식을 허용하거나 차단하는 ‘게이트’와 같은 작용을 하는 억제 신경세포이다.

"부상을 당한 후, 초파리는 통증에 대한 브레이크를 영원히 죽이기 때문에 이후에는 통증에 지나치게 민감해진다"고 닐리 교수는 말했다.

만성 통증, 말초 민감성이나 중추 탈억제 통해 발병

만성 통증은 원래 부상이 치유된 후에도 계속되는 지속적인 통증으로 정의된다. 만성통증은 염증성 통증과 신경성 통증의 두 가지 형태로 나타난다. 초파리에 대한 연구는 신경계통의 손상 후에 발생하는 신경성 통증을 살펴본 것으로, 사람에게는 보통 불타는 듯한 통증이나 총 쏘는 듯한 고통으로 묘사된다.

신경성 통증은 좌골신경, 척수 손상, 당뇨병 신경증, 암 뼈 통증, 우발적 부상 등의 질환에서 발생할 수 있다.

동물들은 위험한 상황에서 살아남기 위해 ‘통증 브레이크’를 잃을 필요가 있지만, 인간이 그러한 브레이크를 잃으면 인간의 삶은 비참해진다.

"인간의 경우 만성통증은 말초 민감성이나 중추 탈억제(central disinhibition)를 통해 발병하는 것으로 추정된다"고 닐리 교수는 말했다.

이번 연구는 파리, 쥐 그리고 아마도 인간들에게 신경성 통증을 일으키는 결정적인 단계가 중앙 신경계통의 통증 브레이크의 상실이라는 것을 보여준다.

닐리 교수는 “우리는 근본적인 원인을 찾아내서 고통을 멈추게 하는 새로운 줄기세포 치료법이나 약물을 만드는 데 초점을 맞추고 있다.”고 덧붙였다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2019-07-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터