코스믹 비전 그리고 그들의 목표

코스믹 비전 2015~2025 (Cosmic Vision)은 유럽 우주국(ESA, European Space Agency)의 세 가지 굵직한 과학 프로그램들에서 중 우주 과학 및 우주 탐사 임무의 세 번째 캠페인이다.

미항공우주국(NASA), 일본 우주국(JAXA) 등과 활발한 협력을 추진하고 있는 유럽 우주국은 15년 전 파리에서 개최된 유럽 우주국 워크숍에서 호라이즌 2000 플러스(Horizon 2000+)의 후속 캠페인으로 코스믹 비전에 관해서 심도 있는 토론을 하며 이에 관한 구체적인 계획을 공식적으로 확정시켰다. 본격적인 계획은 대략 2015년부터 2025년까지 시작함을 목표하고 있으며, 주로 천문학 및 태양계 탐사 분야에서 여러 임무를 계획하고 있다.

코스믹 비전은 작은 규모의 천체들에 집중하면서 큰 규모의 천체들로 나아가는 캠페인이며 주요 계획과 목적은 크게 총 4가지로 나뉜다. 코스믹 비전은 먼저 태양계나 외계 태양계 내의 행성 형성과 생명체 형성에 집중한다. 이에 관해서 주로 생명체 출현의 다양한 제한 조건을 탐구하고자 한다.

이를 기반으로 코스믹 비전의 미션들은 태양계의 전반적인 운동과 여러 가지 조건들에 관해서 탐구한다. 또한 우주의 시작과 기본적인 법칙들에 관해서 탐구하며 마지막으로 우주의 기본적인 물리 법칙들에 관해서 더 자세히 연구하고자 한다.

4가지 주제를 바탕으로 구성된 코스믹 비전은 미션 규모와 예산에 따라서 다시 4가지로 나뉜다. 작은 규모의 미션 (Small class), 중간 규모의 미션 (Medium class), 큰 규모의 미션 (Large class), 그리고 빠른 미션 (Fast class)들로 나뉘며 빠른 미션을 제외하고 각각 대략 5000만 유로, 5억 유로, 9억 유로를 넘지 않는 선에서 미션들이 결정되고 있다.

2007년 3월 유럽우주국은 공식적으로 코스믹 비전의 미션들에 관한 제안을 받기 시작했고 70개 이상의 미션들이 제안되었다. 2011년을 시작으로 M-class 미션들이 선정되기 시작했고 2012년부터 S-class 미션들과 L-class들이 선정되기 시작했다.

이중 F-class 미션은 2018년 5월 유럽 우주국의 과학 프로그램위원회에서 특별히 제안된 추가 미션인데 중간 규모의 미션들과 공동으로 시작되지만, 미션에서 다루는 과학 및 천문학의 범위를 확장하며 이에 관한 '혁신적인 구현'을 목표로 하고 있다. 하지만 F-class 미션을 온전히 코스믹 비전에 포함하게 됨으로써 야기되는 천문학적인 예산 증가는 향후 유럽 우주국이 해결해야 할 숙제이다. 예산 절감을 위해서 첫 번째 F-class의 미션으로 선정된 Comet Interceptor는 중간 규모의 미션들 중 한 가지 미션과 같이 지구에서 출발할 예정이다.

작은 규모의 미션들

작은 규모의 미션은 현재 두 가지 미션으로 이루어져 있다. 첫 번째 작은 규모의 미션(S1)은 외계 행성의 크기를 측정하기 위한 미션인 CHEOPS(CHaracterising ExOPlanets Satellite)는 2019년 12 월 발사되었다. 두 번째 작은 규모의 미션(S2)은 중국 과학원과 협력 임무로 태양풍과 지구의 자기장의 상호작용에 관한 연구를 하게 될 SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) 미션이다. 이는 2023년 발사 예정이다.

중간 규모의 미션들 그리고 SPICA

중간 규모의 미션은 대중에게도 많이 알려진 임무들로 이루어져 있다. 현재 네 가지 임무로 이루어져 있고 다섯 번째 미션은 2021년 선정 예정이다.

첫 번째 중간 규모의 미션(M1)은 태양을 관측하는 SolO(Solar Orbiter) 임무로 2020년 초 발사되었다. 예정된 관측 시간만 10년이며 현재도 훌륭하게 임무를 수행 중이다. 두 번째 중간 규모의 미션(M2)은 근적외선과 가시광선으로 암흑물질과 암흑에너지에 관해서 탐구하게 될 Euclid 임무로 2022년 발사 예정이다.

세 번째 중간 규모의 미션(M3)은 외계 행성에 관한 관심이 폭발적으로 증가하고 있는 현실을 반영한 프로젝트로 PLATO(PLAnetary Transits and Oscillations of stars)이다. 2026년 발사 예정인 PLATO는 외계행성 탐구 임무로서 행성이 모항성을 지나갈 때 변하는 광도 곡선을 토대로 행성의 여러 가지 물리적인 정보와 특징을 알아낼 미션이다.

네 번째 중간 규모의 미션(M4)으로 ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey)이 선정되었는데, 2029년 발사 예정으로 PLATO 미션과 같은 방법으로 외계 행성들의 화학적 조성과 물리적 조건을 관측하게 될 프로젝트이다. 이 프로젝트는 비슷한 임무를 맡은 PLATO 그리고 JWST(제임스 웹 우주망원경)와 차별화를 두기 위해서 더 많은 관측 시간을 계획하고 있다. 또한 행성에만 치중하지 않고 극한 조건에서 다른 천체들의 관측 계획도 포함하고 있다.

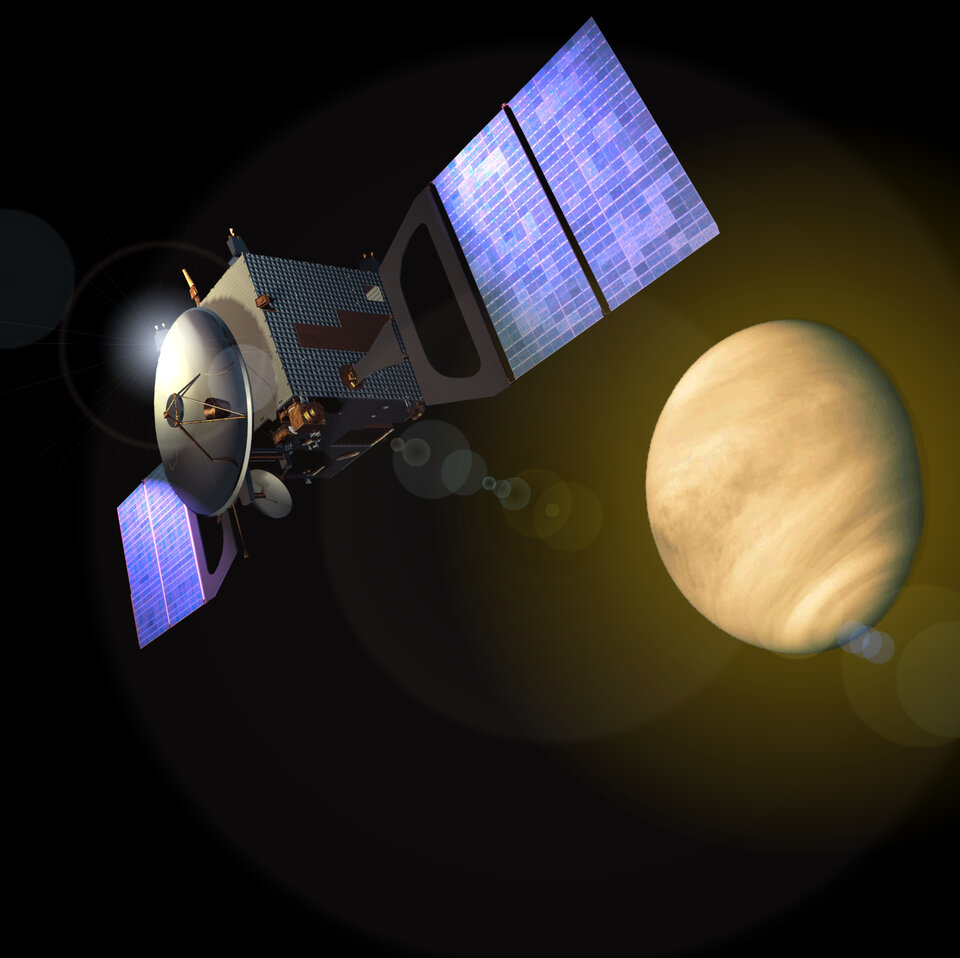

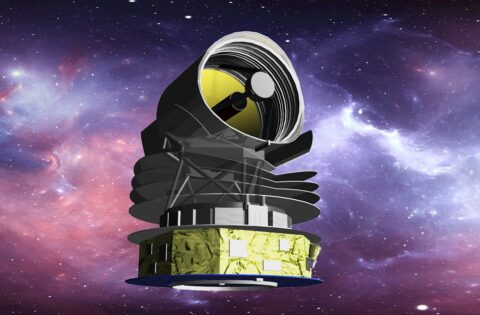

근래에 가장 큰 이슈를 만들었던 다섯 번째 중간 규모 미션 (M5) 은 아직 결정되지 않았다. 다만 최종 3가지 후보에 올랐던 미션들은 원적외선 관측의 끝판왕 SPICA(SPace Infrared telescope for Cosmology and Astrophysics), 감마선과 엑스선을 토대로 초기 우주에 관해서 연구할 THESEUS(Transient High-Energy Sky and Early Universe Surveyor), 그리고 금성 관측 프로젝트 EnVision들이었다.

2020년 10월 여러 천문학자의 예상을 깨고 유럽 우주국은 예산 문제로 더는 SPICA를 최종 후보에 두지 않겠다고 발표하면서, 천문학계는 상당한 충격에 빠졌다. 태양계의 초기 역사를 알기 위해선 먼지의 정확한 관측이 필수인데 이를 위해서는 원적외선이 적합한 도구이다. 하지만 SPICA가 최종 후보에서 제외됨에 따라 향후 20년간 유럽 우주국과 미항공우주국에서 계획 중인 원적외선 프로젝트는 모두 사라져 버렸고 이를 회복시키기 위해서 500명이 넘는 천문학자들은 그들의 의견을 피력하면서 서명을 받고 있다. SPICA가 다시 최종 후보에 오르기는 쉽지 않아 보이지만, M5의 주인공은 2021년에 알게 될 전망이다.

큰 규모의 미션들 그리고 빠른 미션

큰 규모 클래스 미션들 또한 여러 가지 예산 문제로 인해서 시끄러웠다. 본래 큰 규모의 미션들은 미항공우주국이나 일본 항공 우주국과 같이 다른 파트너와 협력하여 수행되도록 의도된 미션들이다. 하지만 비단 예산 문제는 유럽 우주국에만 한정된 문제들이 아니기에, 현재도 활발하게 미션 변경 중인 프로그램들이 많다.

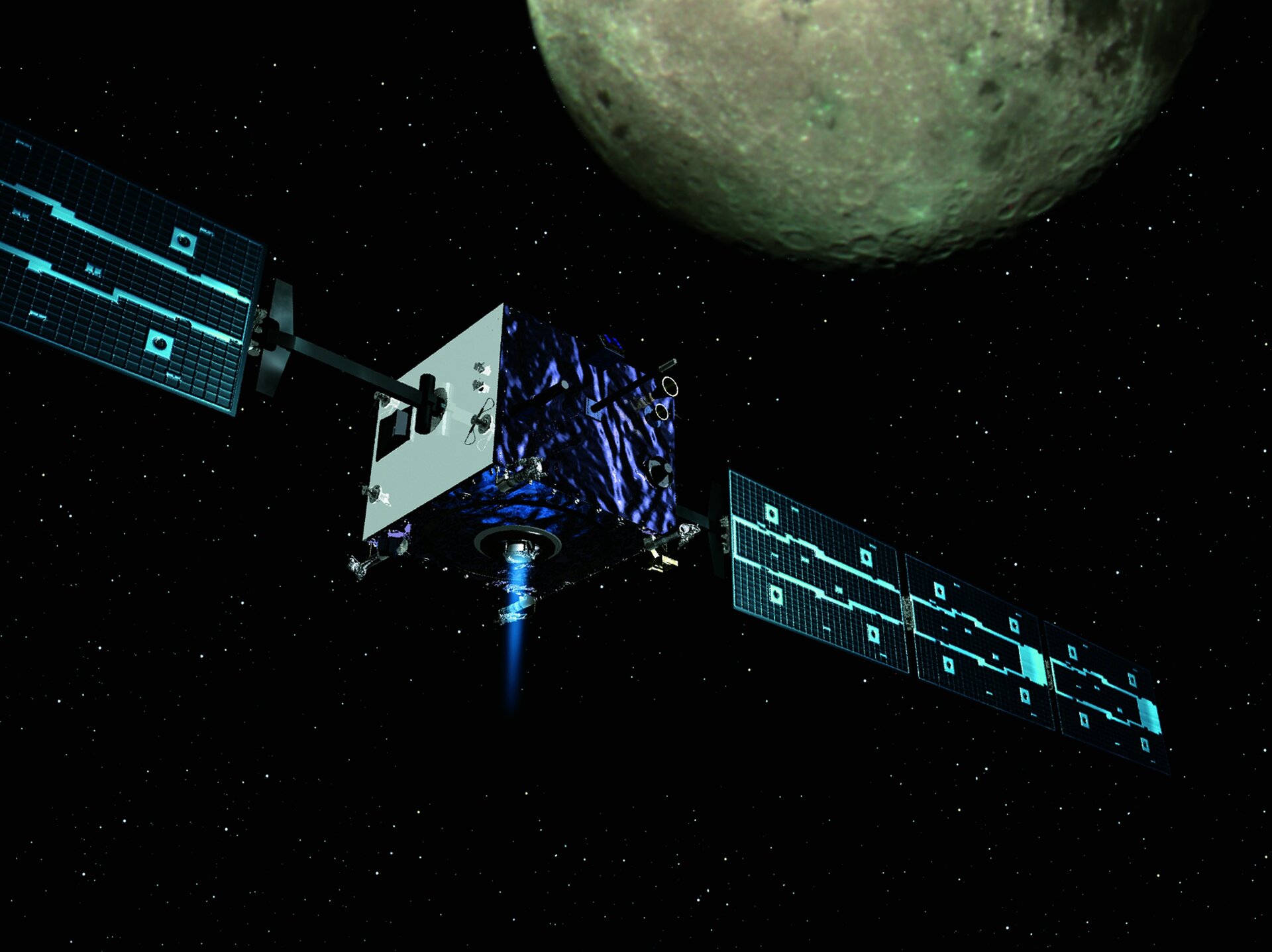

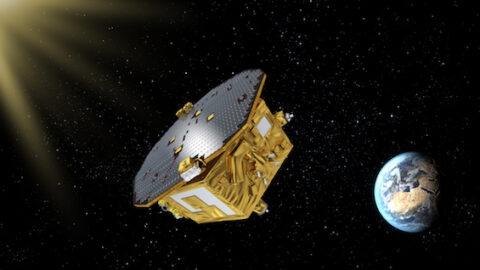

현재까지 선택된 큰 규모 미션들은 총 3가지가 있는데, 첫 번째 큰 규모 미션(L1) 은 JUICE(Jupiter Icy Moon Explorer) 미션으로서 목성과 그의 위성들에 관한 임무이다. 이는 2022년 발사를 목표로 하고 있다. 두 번째 큰 규모 미션(L2)은 엑스선을 토대로 연구하게 될 고에너지 천문학 미션인 ATHENA(Advanced Telescope for High Energy Astrophysics)는 2031년 발사 예정이다. 큰 규모 미션들 중 가장 대중적인 미션인 세 번째 큰 규모 미션(L3) LISA(Laser Interferometer Space Antenna)는 상당히 민감한 중력파 감지 간섭계이다. 예산 문제로 여러 번 지연된 LISA의 발사 예정일은 현재 2034년으로 계획되었다.

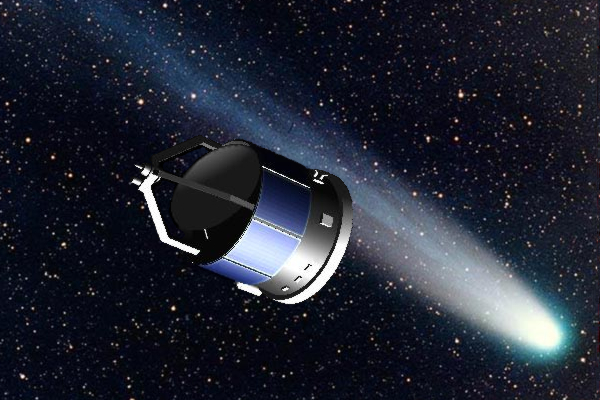

마지막으로 특별 프로그램인 빠른 미션은 현재 한 가지 미션으로 구성되어 있다. 장주기 혜성 또는 성간 천체들에 관해서 연구할 Comet Interceptor 미션은 아직 관측 목표가 확정되지 않았다. 특이하게도 이는 발사 후에 결정될 전망이다.

늘 답을 찾았던 인류

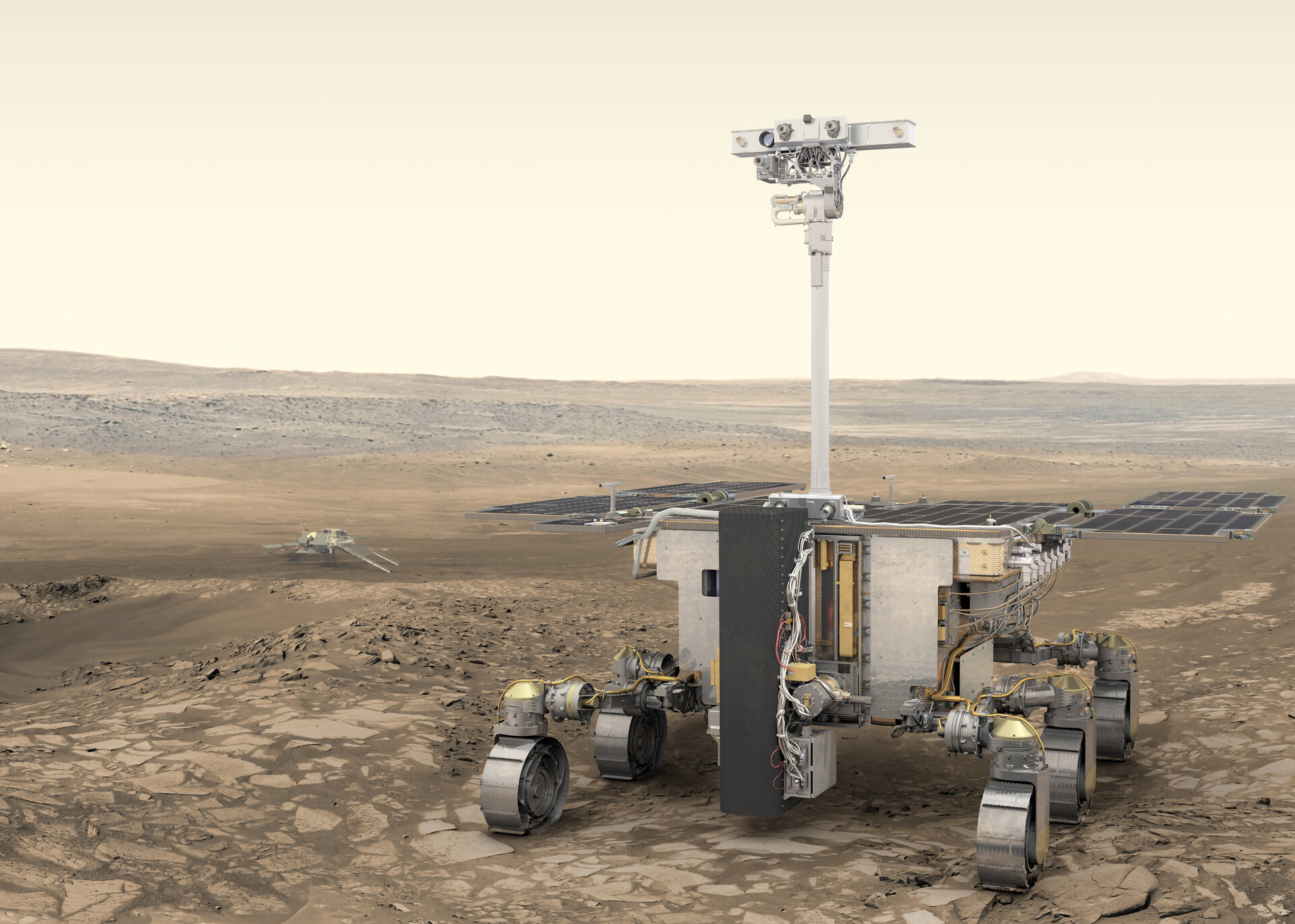

SPICA 미션을 포함해서 최종 후보에 올랐다가 아쉽게 고배를 마신 훌륭한 프로젝트들이 많다. 이들 중 대부분은 다른 협력 기관들의 주도하에 크고 작은 수정을 거쳐서 이미 발사된 프로젝트들도 있으며, ExoMars와 같이 곧 발사 예정인 프로젝트들도 있다.

인류의 호기심을 채워주는 천문학 미션들이 자본의 문제에 따라서 좌지우지되는 점은 상당히 아쉽다. 하지만 예산 문제를 극복하기 위해서 더 저렴하지만, 더 현명한 방법을 찾았던 천문학자들, 공학자들 그리고 인류는 늘 그랬던 것처럼 또 다른 해결책을 찾으리라 기대된다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2020-12-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터