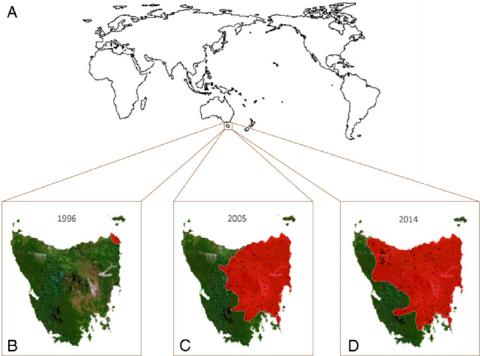

호주 남부 태즈메이니아섬에서만 서식하는 고유종 '태즈메이니아 데블(Tasmanian devil)'은 세계 자연보전 연맹(IUCN)이 지정한 멸종위기종이다. 폐쇄 생태계에서 '데블 안면 종양(Devil facial tumour disease, DFTD)'이라는 치명적인 전염성 암이 급속도로 퍼진 탓이다.

1996년에 처음 발견된 DFTD는 25만 마리에 이르던 태즈메이니아 데블 개체수를 20년 만에 10% 이하로 감소시켰다.

DFTD에 감염된 개체가 다른 개체를 물면 전염되는데, 서로 얼굴을 물어뜯는 데블의 습성 때문에 더욱 확산되었다. 이에 호주 당국은 고유종 보호를 위해서 백신 개발에 착수했으나 유전자 다양성 부족으로 여의치 않은 상황이다.

첫 DFTD 발병 개체는 단 한 마리였던 것으로 추정된다. 작은 크기의 생태계에서 태즈메이니아 데블은 모두 유전적으로 유사한 특성을 지녔기 때문에 최초의 발병 개체가 다른 개체에 전염시켰을 때 면역 체계가 이질 세포를 인식하지 못해서 쉽게 감염된 것이다.

DFTD에 감염되면 입안과 주변에 자란 악성 종양이 음식물 섭취를 막아서 기아로 죽거나, 2차 감염이나 전이가 시작되면 3~5개월 내로 폐사한다. 지금까지 감염 후 1년 넘게 생존한 사례는 드문 편이었다.

DFTD는 야생 동물의 암이기 때문에 치료는 거의 불가능하다. 일부 연구자들이 화학요법, 또는 면역요법을 사용해봤지만 별다른 효과가 없었다.

그러나 최근에 태즈메이니아 대학의 로드리고 하메드(Rodrigo Hamede) 박사 연구팀은 수년간 DFTD를 관찰한 결과, 새로운 가능성을 발견했다. 본격적으로 DFTD 퇴치 연구에 착수한 지 십여 년 만에 자연적으로 면역성을 갖춘 개체가 출현했기 때문이다.

하메드 연구팀은 DFTD에 감염되고도 2년간 생존한 태즈메이니아 데블을 발견하여 교배 실험을 통해서 면역 개체수를 늘려왔다. 그 결과, 23건의 종양 퇴행 현상을 관찰해서 DFTD 퇴치를 위한 좋은 기회를 얻었다.

연구 자료에 따르면 태즈메이니아 데블이 최소 6세대 동안에 진화하였음을 시사한다. 연구자들은 태즈메이니아 전역에서 급속한 유전적 변화를 보이는 2개의 태즈메이니아 데블 게놈 영역을 확인했다. 이 게놈 영역들은 7개의 단백질 암호화 유전자를 포함하며, 그중 5개는 암 면역 기능과 관련되어 있다.

이러한 면역 유전자가 발견된 지역에서 우연히 유전적 다양성이 발생했을 가능성은 희박하다. 아마도 DFTD의 압박 때문에 진화가 촉진돼서 자연 발생한 것으로 추정되고 있다.

과거에 유전적 일치성을 지녔던 종이 DFTD 위협에 맞서서 스스로 면역력을 갖추려는 유전자 다양성을 보이는 것이다.

일반적으로 특정 종이 진화를 거쳐 변화에 적응하려면 적어도 수십 세대, 많게는 수백 세대가 걸리는 것으로 여겨졌다. 태즈메이니아 데블은 생후 2년이 지나면 번식을 하지만, 이제는 개체수 급감으로 1년 반가량의 어린 개체들도 번식에 나서면서 세대 주기가 짧아졌다.

만약 2년 주기로 따지면 6세대, 1년 반으로 치면 8세대 동안에 극적인 진화를 이뤄낸 셈이다. DFTD 발병 직후 6~8세대 만에 진화를 통해서 치명적인 질병으로부터 스스로 종을 보호할 가능성이 생겨났다.

하메드 박사는 BBC와의 인터뷰에서 "자연선택은 종양에서 살아남으려는 개체들에게 문제 해결의 기회를 줬다. 이제는 희망이 엿보인다"라고 밝히면서, 빠른 진화를 통해서 질병을 극복하고 있는 태즈메이니아 데블의 사례가 인간의 질병 연구에도 좋은 참고가 될 것으로 전망했다.

연구팀은 이러한 연구 결과를 반영해서 태즈메이니아 데블의 멸종 가능성을 다시 예측했다.

향후 100년 이내로 멸종할 확률은 21%, DFTD와 계속 공존하며 살아남을 확률은 22%, 전염성 암을 완전히 극복할 가능성은 57%라고 추산했다.

그동안 연구자들은 태즈메이니아 데블이 앞으로 30년 내로 멸종할 것으로 전망하고, 건강한 일부 개체를 인근 마리아 섬으로 보내서 보호해왔다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-05-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터