새끼들을 등에 업고 다니는 거미가 있다. 1.25cm 크기의 ‘늑대거미(wolf spider)’다. 작지만 날렵한 사냥꾼인 이들은 큰 눈 2개, 작은 눈 6개를 바탕으로 매우 뛰어난 시력을 자랑하고 있다.

늑대거미가 다른 거미들처럼 거미줄로 사냥을 하는 경우는 매우 드물다. 굴을 파놓고 살아 있는 먹이가 지나가기를 기다리거나, 도망가는 먹이를 추적하는 등 독특한 방식의 사냥을 하며 살아간다.

이 작은 거미가 기후환경에 변화를 미칠 가능성은 거의 없어 보인다. 그러나 최근 과학자들을 통해 그렇지 않다는 주장이 제기됐다.

늑대거미가 지구 온난화의 원인으로 지목받고 있는 북극 기후환경에 큰 변화를 줄 수 있다는 연구 결과가 발표된 것이다.

온도 상승하자 거미 성격 사나워져

24일 ‘사이언스’ 지에 따르면 미국 캘리포니아 클레어몬트매케나 대학 연구팀은 최근 늑대거미들이 곤충 대신 서로를 잡아먹고 있으며 이로 인해 지구 생태계에 큰 변화가 일어나고 있다고 주장했다.

이 변화가 북극의 온도를 낮출 수 있다는 것이다.

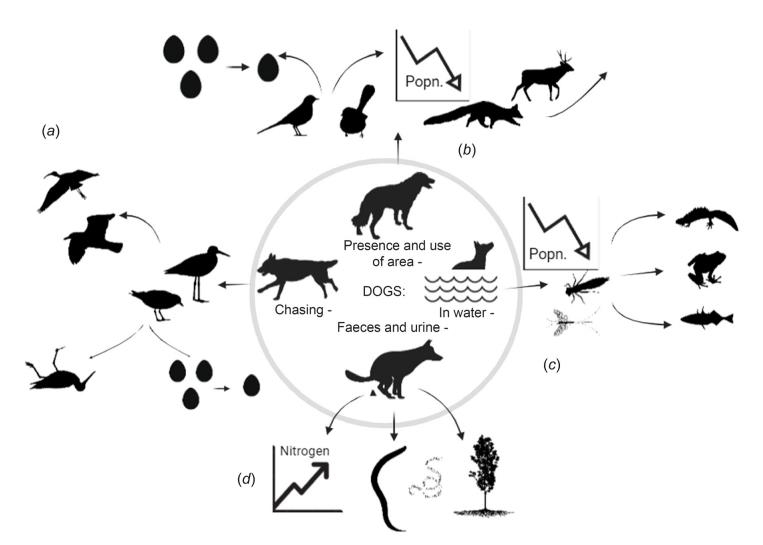

그동안 지구 전역에 번성하고 있는 곤충들은 펑거스(fungus)의 활동을 강력히 억제해왔다.

펑거스는 곰팡이, 진균, 균류, 버섯, 효모, 사상균, 흑수병균 등 단단한 세포벽의 원생생물을 말한다. 이들은 식물과 동물 잔해를 분해하면서 이산화탄소, 메탄 등 온실가스를 내뿜고 있다.

그런데 늑대거미들이 서로를 잡아먹으면서 곤충들의 수가 급격히 늘어났고, 결과적으로 펑거스의 활동이 줄어들고 있다.

연구팀은 이로 인해 북극 지역에서 온실가스 배출량이 줄어들 가능성이 크다고 밝혔다.

관련 논문은 24일자 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Warming reverses top-down effects of predators on belowground ecosystem function in Arctic tundra’이다.

클레어몬트매케나 대학에서 기후변화와 생태계와의 상관관계를 연구해온 생물학자 사라 길먼 (Sarah Gilman) 교수는 “현재 북극에는 늑대거미들이 크게 번성해 있으며, 특히 알래스카 일부 지역에 많이 서식하고 있다”고 말했다.

길먼 교수에 따르면 늑대거미는 북극 생태계에서 최상위 포식자 역할을 담당하는 중요한 생물 중 하나다.

워싱턴 대학의 생물학자 아만다 콜츠(Amanda Koltz) 교수는 늑대거미가 북극 기후에 어떤 영향을 미치고 있는지 알아보기 위해 알래스카 툴킷 지역에 연구캠프를 차렸다.

빙하가 녹아내린 이 질척질척한 지역에는 이끼류와 빠르게 날라 다니는 큰 모기들이 살고 있었다.

콜츠 교수는 이 캠프에 거주하면서 돌 틈이나 통나무 조각들 사이에 살고 있는 수백 마리의 늑대거미를 채집했다.

“생태계 변화로 북극 온도 낮아질 수 있어”

콜츠 교수는 채집한 거미들을 톡토기, 펑거스 등과 함께 실험 공간에 투입했다.

톡토기(springtail)는 늑대거미가 가장 좋아하는 먹이 중 하나로 펑거스를 주식으로 하고 있다.

실험 공간엔 지구온난화를 모방한 온실(warming chamber)이 들어 있었고, 북극 온도와 비교해 2°C 더 높은 온도를 유지했다. 콜츠 교수는 수 주일이 지난 후 늑대거미의 모습을 관찰했다.

그리고 당초 예상과 다른 결과가 나타나 있음을 발견했다.

콜츠 교수는 톡토기 수가 줄어들고 대신 늑대거미 수가 크게 늘어나 있을 것으로 예상했다. 그러나 결과는 정반대였다. 이전보다 더 많은 톡토기가 발견됐다.

톡토기의 먹이인 펑거스는 거꾸로 감소해 있었다. 펑거스가 줄어든 것은 온실가스 배출이 줄어들었다는 것을 의미한다.

톡토기의 활동이 활발해지면서 펑거스의 수가 줄어들고 결과적으로 온실가스 배출이 줄어들었음을 말해주고 있었다.

연구팀은 늑대거미들이 온도가 올라가면서 왜 주식인 톡토기 사냥을 줄였는지에 대해 그 원인을 파악하고 있는 중이다.

길먼 교수는 “지구온난화가 어떻게 진행될 것인지 예측하기는 힘들지만 최근 늑대거미 식단이 변하고 있는 것은 분명하다”고 말했다.

콜츠 교수는 이들 늑대거미들이 보다 사나워졌으며, 서로를 먹이 대상으로 삼고 있는데 대해 의문을 품고 그 원인을 찾고 있다. 그는 이런 습성 변화가 기온 변화와 관계가 있다고 추정하고 있다.

관계자들은 늑대거미 습성 변화의 원인이 명확하게 밝혀진다면 기후변화와 생태계간 상호작용에 대한 중요한 연구 성과가 될 것으로 예상하고 있다.

콜츠 교수는 “늑대거미를 정점으로 하는 북극 생태계에 이런 변화가 생겼을 경우 톡토기, 펑거스로 이어지는 생태계에 큰 변화가 일어날 것”이라며 “결과적으로 북극의 낮은 기온을 다시 회복하려는 생태계 움직임이 강해질 수 있다”고 분석했다.

한편 연구팀은 논문을 통해 “지구온난화가 자연생태계에 살고 있는 생물 습성에 변화를 줄 수 있다”고 밝혔다. 연구팀은 “이렇게 변화하는 지구 환경과 연계해 또 다른 생태계 질서를 생성하려는 노력이 이어지고 있으며, 결과적으로 지구온난화의 해결책이 될 수 있다”고 주장했다

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-07-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터