바다가 ‘자원의 보고’로 불리는 이유는 어족 자원이나 해저 깊이 매장되어 있는 광물자원이 풍부해서지만, 그에 못지 않게 막대한 규모를 자랑하는 자원들이 있다. 바로 ‘용존자원(溶存資源)’들이다.

금과 리튬, 그리고 우라늄처럼 고부가가치자원이나 희귀자원 등이 대표적인 용존자원들인데, 이들이 그동안 제대로 알려지지 않았던 까닭은 어족자원이나 광물자원처럼 눈에 보이는 자원들이 아니라 바닷물속에 녹아있었기 때문이다.

문제는 용존자원이 발견된 이후에도 이를 제대로 자원화 할 수 없었다는 점이다. 바닷물 속에 들어있는 이들 자원의 총량을 따지면 육지에서 채취할 수 있는 양보다 훨씬 많지만, 워낙 농도가 낮다보니 경제성이 떨어져 이를 활용할 생각을 하지 못한 것.

그러나 과학기술이 발전하며 이들 자원에 대한 채취 방법이 개발되기 시작하면서 다양한 시도가 이루어지고 있고, 그 중에서도 우라늄에 대해 간단하면서도 저렴하게 채취할 수 있는 방법이 최근 개발되고 있어 주목을 끌고 있다. (관련 기사 링크)

아크릴로 이루어진 흡착제를 사용하여 우라늄 흡착

간단하면서도 저렴한 우라늄 채취 방법을 연구하고 있는 곳은 미 에너지부(DOE)의 산하기관인 ‘퍼시픽노스웨스트국립연구소(PNNL)’이다. 이 연구소가 바다에 들어있는 우라늄에 눈독을 들이고 있는 이유는 고갈되어 가고 있는 육지의 매장량과는 달리 절대 고갈되지 않을 만큼의 양을 확보할 수 있기 때문이다.

조사결과에 따르면 1L의 바닷물에 들어있는 우라늄의 양은 0.3mg에 불과한 수준이지만, 이를 바다 전체로 확대하게 되면 40억톤으로 증가하게 된다. 100만kW급 전력을 생산하는 핵발전소라면, 10만년간 에너지를 공급할 수 있는 어마어마한 양이다.

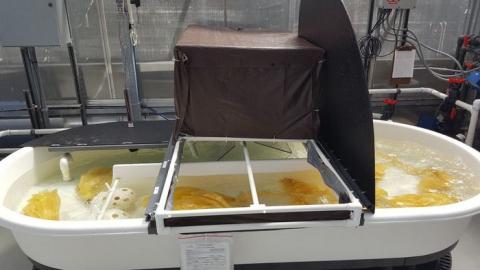

우라늄 채취 방법과 관련된 PNNL의 발표에 따르면 아크릴로 이루어진 흡착제에 바닷물을 흘려보내는 간단한 방법으로 5g 정도의 우라늄 분말을 채취할 수 있는 것으로 나타났다.

PNNL의 관계자는 “5g이라는 양은 바닷물의 위치에 따른 우라늄 농도를 고려하지 않고 채취한 양”이라고 언급하며 “우라늄 농도가 더 높은 곳의 바닷물을 확보한다면 더 많은 우라늄을 채취할 수 있을 것이고, 그렇게 된다면 실제로 채굴 가능한 양은 거의 1000조톤에 이를 수도 있을 것”이라고 추정했다.

PNNL이 개발 중인 흡착제는 우라늄을 흡착하는데 있어 효과적 물질인 아미드옥심(amidoxime)과 폴리에틸렌으로 불리는 일반 플라스틱 물질로 구성되어 있다.

우라늄을 흡착하는 아미드옥심의 능력은 오래 전부터 알려져 있었다. 하지만 아미드옥심을 폴리머와 결합하는 과정에서 기술적 문제가 발생하며 상용화 공정 적용에 어려움을 겪어왔다.

이와 관련하여 업계 관계자는 “그동안 바다에서 우라늄을 채취하는 과정은 아미드옥심의 상용화 문제가 걸림돌로 작용했었다”라고 지적하며 “그러나 이번에 PNNL이 개발한 아크릴 흡착제가 이런 문제를 상당수 해결한 것으로 보인다”라고 추정했다.

그러면서 “다만 PNNL측이 자세한 채취 과정을 밝히지 못하는 이유는 아마도 핵폭탄 제조 등 불법적인 부분에 우라늄이 활용될 것을 걱정한 나머지 공개를 최소화한 것으로 보인다”라고 덧붙였다.

천연물질인 갑각류 껍질을 활용하여 우라늄 흡착

흡착제를 이용하여 우라늄을 채취하는 연구는 PNNL 외에 미 앨라배마대도 추진했던 프로젝트다. 차이점이라면 아크릴처럼 화학물질이 아니라 천연물질인 갑각류의 껍질을 이용한다는 점이다.

미 앨라배마대의 ‘로빈 로저스(Robin Rogers)’ 박사가 이끄는 연구진은 새우껍질의 주요 성분인 키틴(chitin)을 사용하여 바다에서 우라늄을 추출하는 연구를 진행했다.

연구진은 우선 키틴 성분으로 구성된 매트(mat)를 나노 기술을 적용하여 만들었다. 수면 위에 뜰 수 있도록 만든 이 매트는 파도 위를 부유하면서 우라늄을 흡착할 수 있도록 설계되었다.

매트는 표면적이 넓을수록 더 많은 양의 우라늄 흡착이 가능하다. 따라서 나노 기술을 적용하여 매트의 표면적을 최대한 넓히는 것이 앨라배마대가 추진하고 있는 프로젝트의 핵심이다.

로저스 박사는 “매트를 바다에 던져 놓으면 마치 스펀지처럼 바다 속에 녹아있는 우라늄을 빨아들여 매트 속에 흡착시킨다”라고 설명하며 “우라늄이 깔개에 충분히 흡착되면, 이를 발전소로 보내어 우라늄을 정제하면 된다”라고 말했다.

일반적으로 갑각류 껍데기에서 순수한 형태의 키틴을 얻어내는 것은 어려운 과정인 것으로 알려져 있다. 연구진은 이를 위해 이온성 액체(ionic liquid)라고 불리는 새로운 종류의 용매를 사용하는 방법을 찾아냈다.

이온성 액체는 액상으로 이루어진 ‘염(鹽)’으로서, 기존 용매들이 갖지 못한 독특하고 바람직한 성질을 가지고 있다는 것이 로저스 박사의 설명이다. 로저스 박사는 이온성 액체 분야에서 세계적인 대가로 인정받고 있는 인물이다.

로저스 박사는 “육지에서 우라늄을 채굴하는 과정은 위험하고, 어려우며, 유해한 폐기물도 많이 발생하는 작업”이라고 지적하며 “반면에 바다에서 우라늄을 얻게 됨으로써 더 이상 육지에서 우라늄을 채굴할 필요가 없게 된다면, 우라늄과 관련한 모든 환경문제를 한꺼번에 해결하는 계기가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2018-06-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터