길이·부피·무게를 측정하는 도구를 도량형(度量衡)이라고 한다. 동양식으로 말해 자(尺)·되(升)·저울(衡) 등과 같은 기구를 말한다.

그동안 세계는 측정기구들을 정확히 만들어 운용하기 위해 미터법을 기반으로 7개 기본단위를 운용해왔다. 시간(s, 초)‧길이(m, 미터)‧광도(cd, 칸델라)‧질량(kg, 킬로그램)‧전류(A, 암페어)‧온도(K, 켈빈)‧물질의양(mol, 몰) 등이 그것이다.

1875년 미터법의 기본단위들은 자연물로 만든 물체, 혹은 장치를 표준으로 하고 있었다. 이를 원기(原器)라 하는데 문제가 발생했다. 100여 년 간 보존해온 국제킬로그램 원기 질량이 수십 마이크로그램(㎍) 변화하는 등 표준이 흔들리기 시작한 것.

킬로그램‧암페어 등 불변 상수에 따라 재정의

수십 마이크로그램은 머리카락 한 가닥 수준에 불과하지만 실험실에서 전자 소자와 같은 미세물질 연구를 수행할 경우 엄청난 오차를 가져온다.

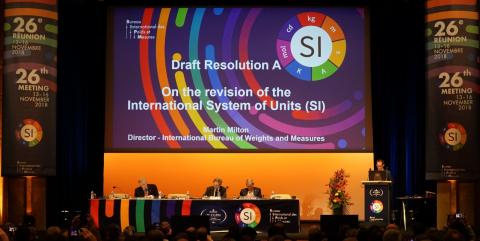

고민하던 국제사회는 자연물 변화의 영향을 받지 않는 불변의 기본단위 제정을 고민하며 2018년 11월 16일 프랑스 베르사유에서 국제도량형총회(CGPM)을 개최했다.

그리고 킬로그램(kg), 암페어(A), 켈빈(K), 몰(mol) 등 4개 기본단위를 자연물 대신 플랑크 상수(h), 기본 전하(e), 볼츠만 상수(k), 아보가드로 상수(NA) 등 4개 기본상수에 의해 재정의 할 것을 의결했다.

물리학에서 기본상수란 물질이나 현상의 상태와는 관계없이 시간적, 공간적으로 일정하게 불변 값을 갖는 상수를 말한다. 도량형에 기본상수를 적용할 경우 도량형을 결정하는 기본단위는 불변의 속성을 갖게 된다.

이전의 기본단위인 시간(s, 초)‧길이(m, 미터)‧광도(cd, 칸델라)에도 기본상수가 적용돼왔다.

이번에 킬로그램(kg), 암페어(A), 켈빈(K), 몰(mol) 등 4개 기본단위에 기본상수를 적용함으로써 1875년 세계적인 도량형 통일이 이루어진 미터 협약(Meter Convention) 이후 144년 만에 모든 기본단위에 기본상수를 적용하는 불변의 도량형 시대를 맞게 됐다.

이에 따라 세계 각국은 ‘세계 측정의 날(WMD, World Metrology Day)’인 20일부터 새로 제정한 4개 기본단위에 대한 정의를 공식적으로 시행하기 시작했다.

국가측정표준 연구기관인 한국표준과학연구원(KRISS)도 20일 대전광역시 본원에서 ‘세계 측정의 날(WMD, World Metrology Day)’ 기념식을 열고 새롭게 제정한 기본단위 시행을 선포했다.

기념식에는 과기정통부 문미옥 제1차관, 국가기술표준원 이상훈 국장, 국가과학기술연구회 송미영 본부장을 비롯 그동안 기본단위 연구에 참여해온 다수의 인사들이 참석해 ‘불변의 기준으로 재탄생한’ 기본단위 시행을 축하했다.

“기술력 갖추면 정확도 더 높일 수 있어”

인류 역사는 곧 측정의 역사라고 할 수 있다.

측정을 통해 교환이 이루어졌고, 또한 정확한 규격의 도구와 기기, 건물과 도로, 그림과 조각 등을 제작할 수 있었다.

정확성을 측정하려는 인류의 역사는 지금도 이어지고 있다. 박상열 KRISS 원장은 “불변의 기준으로 재정의된 단위로 인해 측정이 고도화되고, 수많은 과학기술이 새롭게 창출될 것”이라며, 불변상수의 기본단위 시행에 큰 의미를 부여했다.

문미옥 과기정통부 제1차관은 “공정한 사회를 이루기 위해 정확한 측정표준이 필요하다”며, “우리나라의 측정표준 및 측정과학이 세계 무대에서 인정받을 수 있도록 정부도 힘껏 노력하겠다”고 말했다.

이번 기본단위 시행이 특히 의미를 갖는 것은 세계 각국의 측정표준 연구가 원기를 지니고 있던 일부 국가의 독점 체제에서 기본상수를 기반으로 한 다국적 연구 체재로 완전히 민주화됐다는 것이다.

한국표준과학연구원의 이호성 박사는 “이제 원기가 없는 나라나 기업, 민간 연구소 등에서도 물리학 법칙과 기술력을 갖추면 얼마든지 더 정확한 표준 정의를 내릴 수 있는 연구 상황이 전개되기 시작했다”고 말했다.

예를 들어 지금까지 질량의 표준이었던 1kg 원기의 공식 복제본은 국가 표준연구소에만 보존돼 있었다. 때문에 어떤 기관이나 기업이 정확한 질량을 측정하려면 표준연에 와서 그 오차를 수정해야만 했다.

그러나 새로운 기본단위가 시행된 지금 어떤 기관이나 기업이든 기본상수에 따라 표준연구소보다 더 정확한 저울을 만들 수 있다. 더 정확한 저울을 만들어 국제 사회로부터 인정을 받게 되면 세계로부터 국제 표준으로 인정받게 된다.

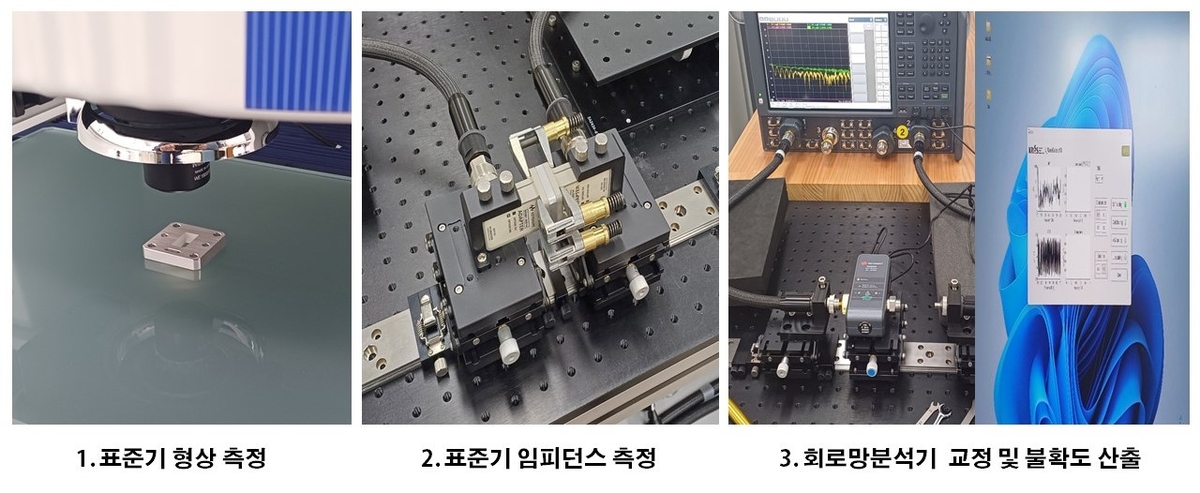

표준과학연구원은 그동안 이런 상황을 예측하고 플랑크 상수(h)라는 고정된 값에 물체의 질량을 연결하는 ‘키블 저울(Kibble Balance)을 제작해 사용해왔다.

또한 2015년 암페어 재정의의 기초가 되는 초정밀 ‘단전자 펌프소자’를 개발했다. 이 소자는 전하를 띈 기본 입자인 전자를 외부 마이크로파에 의해 주기적으로 발생시키는 소자를 말한다. 펌프가 지하수를 끌어올리듯 전자를 한 개씩 제어해 주기적으로 발생시키는 역할을 한다.

이날 기념식에 참석한 경희대 물리학과 김상욱 교수는 “그동안 수많은 과학자들이 정확한 측정을 위해 자신을 희생하며 연구에 전념해왔다”며, 과학기술에 있어 정확한 측정이 얼마나 중요한 것인지 거듭 강조했다.

한국형 발사체 개발을 이끈 항우연 김진한 박사는 “한국형 발사체 개발이 큰 성공을 거두기 위해서는 정확한 측정이 선행돼야 한다”며, 연구자들이 정확한 측정 표준을 위해 많은 노력을 기울여줄 것을 당부했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-05-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터