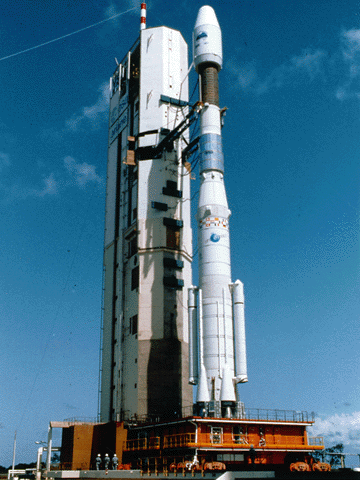

온 국민의 관심이 집중되고 있는 가운데 나로호 3차 발사가 눈 앞으로 다가오고 있다. 이번 발사는 한국이 로켓 발사국으로 세계 10번째 이름을 올리는 것 외에, 선진국 대비 50~60년간 뒤진 우주개발의 역사를 다시 쓸 수 있는 기회가 되고 있다는 점에서 매우 중요한 의미를 담고 있다. 사이언스타임즈가 발사 상황을 현장 취재했다.

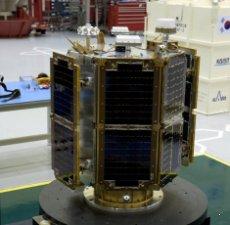

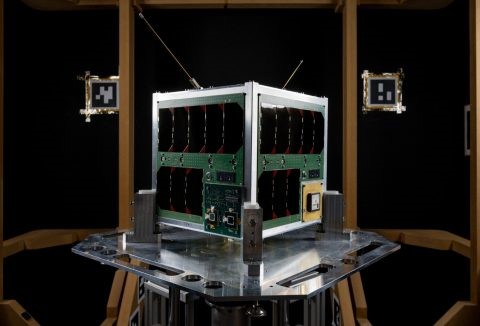

최근 KAIST 인공위성연구센터는 나로호에 얹어 발사할 나로과학위성의 모습을 공개했다. 이 위성은 나로호 1, 2차 발사시 탑재했던 과학기술위성 2호의 기술을 활용, 순수 국내 기술로 제작한 것이다.

KAIST에서 일곱 번째로 개발한 이 위성 개발에는 2011년부터 약 20억 원의 자금이 투입됐다. 위성궤도에 진입하게 되면 300~1천500㎞ 타원궤도를 103분에 한 번씩 14번 돌면서 궤도 주변의 전자밀도, 우주방사선량 등을 측정하게 된다.

1m×1m×1.5m 크기, 100kg급 프레임형의 이 나로과학위성 본체는 태양전지판과 리튬이온(Li-Ion) 배터리, 마그네틱 센서 및 태양센서, 신형 컴퓨터, 소형 위성용 X 대역 송신기 등으로 구성돼 있다.

순수 국내 기술로 제작한 첨단 위성

위성 안에는 6개의 탑재체가 들어 있는데 먼저 이온층 관측센서(LP)가 있다. 이 관측센서는 랑뮈어 탐침(Langmuir Probe)을 이용해 위성 궤도면에 존재하는 전자 밀도 및 전자 온도 등 이온층의 변화를 관측하는 임무를 맡고 있다.

우주방사선센서(SREM)는 위성 궤도면 상에 존재하는 우주방사선에 의한 반도체 오류 및 누적 방사선량을 측정하면서 고에너지 입자에 의한 전자부품 오류현상을 위성의 고도와 지역에 따라 관측하는 임무를 맡고 있다.

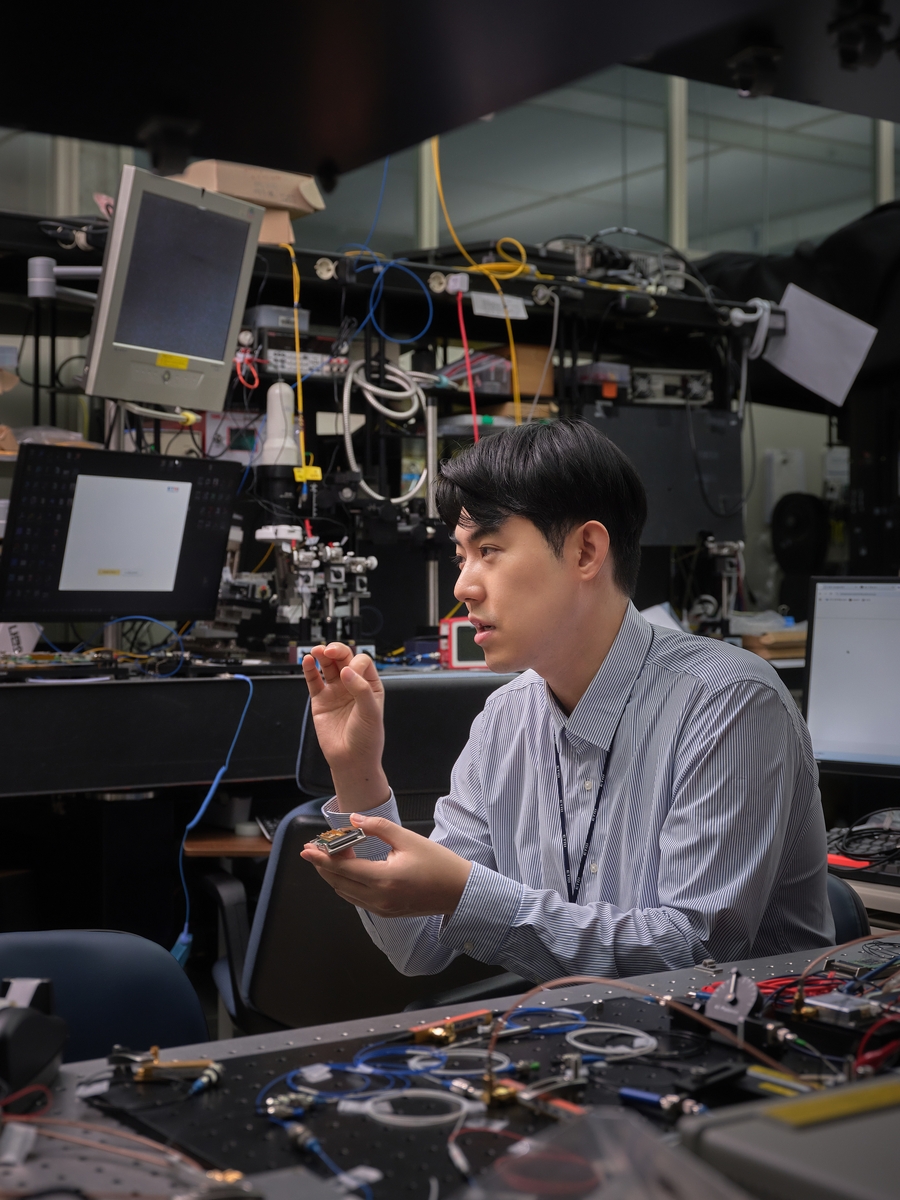

펨토초 레이저 발진기(FSO)는 광섬유를 이용한 펨토초(10-15 초) 레이저의 클럭 생성 기술을 우주에서 검증할 계획이다. 반작용 휠(RWA)은 위성 3축 자세제어에 사용하는 모터를 말한다. 축의 작용·반작용 법칙에 의하여 발생하는 토크(Torque)의 회전효과를 이용해 위성의 자세를 조정하기 위한 국산기술을 검증할 계획이다.

적외선 센서(IRS)는 국산 적외선 소자 기술을 이용한 열 영상 카메라다. 전 지구의 적외선 열 영상 관측을 통해 국산 소자의 우주검증과 적외선 영역의 지구관측 임무를 수행할 계획이다.

레이저반사경(LRA)은 지상 SLR(Satellite Laser Ranging) 관측소에서 보낸 레이저 신호가 위성에 부착된 레이저 반사경에 의해 반사돼 돌아오는 광자(photon)의 이동시간을 측정하는 방식으로 정밀거리와 궤도를 측정하는 임무를 맡고 있다.

나로호를 통해 우주로 올라갈 나로과학위성 제작에는 한국항공우주연구원, i3시스템, KAIST, 한국항공대학교 외에 국내 연구소, 산업체, 대학 등이 공동 참여했다.

KAIST 인공위성연구센터는 "이 위성이 KAIST에서 일곱 번째로 개발한 위성으로 지난 나로호 1, 2차 발사 시 탑재된 '과학기술위성 2호' 기술을 활용해 순수 국내기술로 제작했다"고 밝혔다.

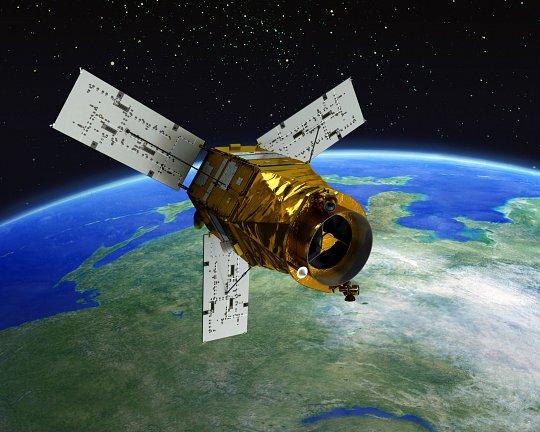

발사체와는 달리 위성개발에 있어 한국은 확실한 원천기술을 확보하고 있다. 1992년 '우리별 1호(KITSAT 1)'를 쏘아올린 후 2012년 5월18일 '아리랑-3호'를 발사할 때까지 약 20년의 역사를 지니고 있다. 그만큼 인공위성 제작에 자신감을 가지고 있다고 볼 수 있다.

아리랑 1~3호 성공으로 4~5호 제작 중

국내 최초의 위성은 KAIST가 제작한 '우리별' 시리즈다. 1992년 8월 한국은 최초의 인공위성인 '우리별 1호'를, 1993년 9월에는 '우리별 2호'를, 1999년에는 '우리별 3호'를 발사해 지구궤도에 올려놓았다. 이 세 위성은 실험용 과학위성으로 광학카메라가 실려 있었다.

그러나 우리별 시리즈 위성의 국산 기술 여부를 놓고 논란이 일었다. '우리별-1호'는 1990년부터 KAIST 학생들이 영국 서리대학으로 건너가 그곳 기술을 배워 만든 위성이었다. 그런 만큼 순수한 한국 기술로 만든 위성을 만들어 띄워야 하지 않겠느냐는 주장이 제기됐다.

논란 속에서 한국의 항우연은 미국의 위성제작사 TRW에 연구진을 보내 위성 설계기술을 배워온다. 그리고 1999년 12월 21일 첫 작품인 '아리랑-1호'를 미국 토러스 발사체에 실어 우주로 내보낸다. '아리랑-1호'에는 해상도 6.6m의 촬영장치가 들어 있었다.

2006년 7월 28일에는 러시아 블레세츠크 공군기지에서 '아리랑-2호'를 발사한다. 그리고 위성으로 찍은 사진을 '스폿 이미지'사를 통해 판매하기 시작했다. 컬러 해상도 1m, 흑백 해상도 4m의 고화질 사진이었다. '아리랑-2호'는 지금 설계수명 3년을 넘겼지만 이상없이 지구를 돌고 있다.

지난해 5월 18일에는 일본 다네가시마 발사장에서 H-2A 발사체로 '아리랑-3호'를 띄우는 데 성공했다. 이 위성 역시 광학카메라를 탑재한 위성이다. 세 개의 위성을 성공적을 쏘아올린 항우연은 현재 적외선 카메라를 실은 '아리랑-3A', SAR위성인 '아리랑-5호'를 제작 중이다.

항우연이 아리랑 프로젝트를 진행하고 있는 동안 KAIST는 우리별 위성 프로젝트를 이어가고 있었다. 2003년 9월 27일 러시아 블레세트크 발사장에서 러시아 코스모스-3M 발사체를 통해 '우리별-4호'를 쏘아 올렸다. 이 위성은 우주와 지구관측을 주 목적으로 하고 있었기 때문에 '과학기술위성-1호'로 불렸다.

'과학기술위성-2호'는 두 번 제작했다. '과학기술위성-2A호'는 나로호 1차 발사체에, '과학기술위성-2B호'는 나로호 2차 발사체에 실려 올라갔으나 발사 실패로 허무하게 사라져 버렸다. 이번에 탑재한 '나로과학기술위성'은 '과학기술위성-2호' 연장선상에서 보아야 하겠으나 성능은 크게 향상됐다는 것이 KAIST 측 설명이다. (계속)

KAIST에서 일곱 번째로 개발한 이 위성 개발에는 2011년부터 약 20억 원의 자금이 투입됐다. 위성궤도에 진입하게 되면 300~1천500㎞ 타원궤도를 103분에 한 번씩 14번 돌면서 궤도 주변의 전자밀도, 우주방사선량 등을 측정하게 된다.

1m×1m×1.5m 크기, 100kg급 프레임형의 이 나로과학위성 본체는 태양전지판과 리튬이온(Li-Ion) 배터리, 마그네틱 센서 및 태양센서, 신형 컴퓨터, 소형 위성용 X 대역 송신기 등으로 구성돼 있다.

순수 국내 기술로 제작한 첨단 위성

위성 안에는 6개의 탑재체가 들어 있는데 먼저 이온층 관측센서(LP)가 있다. 이 관측센서는 랑뮈어 탐침(Langmuir Probe)을 이용해 위성 궤도면에 존재하는 전자 밀도 및 전자 온도 등 이온층의 변화를 관측하는 임무를 맡고 있다.

우주방사선센서(SREM)는 위성 궤도면 상에 존재하는 우주방사선에 의한 반도체 오류 및 누적 방사선량을 측정하면서 고에너지 입자에 의한 전자부품 오류현상을 위성의 고도와 지역에 따라 관측하는 임무를 맡고 있다.

펨토초 레이저 발진기(FSO)는 광섬유를 이용한 펨토초(10-15 초) 레이저의 클럭 생성 기술을 우주에서 검증할 계획이다. 반작용 휠(RWA)은 위성 3축 자세제어에 사용하는 모터를 말한다. 축의 작용·반작용 법칙에 의하여 발생하는 토크(Torque)의 회전효과를 이용해 위성의 자세를 조정하기 위한 국산기술을 검증할 계획이다.

적외선 센서(IRS)는 국산 적외선 소자 기술을 이용한 열 영상 카메라다. 전 지구의 적외선 열 영상 관측을 통해 국산 소자의 우주검증과 적외선 영역의 지구관측 임무를 수행할 계획이다.

레이저반사경(LRA)은 지상 SLR(Satellite Laser Ranging) 관측소에서 보낸 레이저 신호가 위성에 부착된 레이저 반사경에 의해 반사돼 돌아오는 광자(photon)의 이동시간을 측정하는 방식으로 정밀거리와 궤도를 측정하는 임무를 맡고 있다.

나로호를 통해 우주로 올라갈 나로과학위성 제작에는 한국항공우주연구원, i3시스템, KAIST, 한국항공대학교 외에 국내 연구소, 산업체, 대학 등이 공동 참여했다.

KAIST 인공위성연구센터는 "이 위성이 KAIST에서 일곱 번째로 개발한 위성으로 지난 나로호 1, 2차 발사 시 탑재된 '과학기술위성 2호' 기술을 활용해 순수 국내기술로 제작했다"고 밝혔다.

발사체와는 달리 위성개발에 있어 한국은 확실한 원천기술을 확보하고 있다. 1992년 '우리별 1호(KITSAT 1)'를 쏘아올린 후 2012년 5월18일 '아리랑-3호'를 발사할 때까지 약 20년의 역사를 지니고 있다. 그만큼 인공위성 제작에 자신감을 가지고 있다고 볼 수 있다.

아리랑 1~3호 성공으로 4~5호 제작 중

국내 최초의 위성은 KAIST가 제작한 '우리별' 시리즈다. 1992년 8월 한국은 최초의 인공위성인 '우리별 1호'를, 1993년 9월에는 '우리별 2호'를, 1999년에는 '우리별 3호'를 발사해 지구궤도에 올려놓았다. 이 세 위성은 실험용 과학위성으로 광학카메라가 실려 있었다.

그러나 우리별 시리즈 위성의 국산 기술 여부를 놓고 논란이 일었다. '우리별-1호'는 1990년부터 KAIST 학생들이 영국 서리대학으로 건너가 그곳 기술을 배워 만든 위성이었다. 그런 만큼 순수한 한국 기술로 만든 위성을 만들어 띄워야 하지 않겠느냐는 주장이 제기됐다.

논란 속에서 한국의 항우연은 미국의 위성제작사 TRW에 연구진을 보내 위성 설계기술을 배워온다. 그리고 1999년 12월 21일 첫 작품인 '아리랑-1호'를 미국 토러스 발사체에 실어 우주로 내보낸다. '아리랑-1호'에는 해상도 6.6m의 촬영장치가 들어 있었다.

2006년 7월 28일에는 러시아 블레세츠크 공군기지에서 '아리랑-2호'를 발사한다. 그리고 위성으로 찍은 사진을 '스폿 이미지'사를 통해 판매하기 시작했다. 컬러 해상도 1m, 흑백 해상도 4m의 고화질 사진이었다. '아리랑-2호'는 지금 설계수명 3년을 넘겼지만 이상없이 지구를 돌고 있다.

지난해 5월 18일에는 일본 다네가시마 발사장에서 H-2A 발사체로 '아리랑-3호'를 띄우는 데 성공했다. 이 위성 역시 광학카메라를 탑재한 위성이다. 세 개의 위성을 성공적을 쏘아올린 항우연은 현재 적외선 카메라를 실은 '아리랑-3A', SAR위성인 '아리랑-5호'를 제작 중이다.

항우연이 아리랑 프로젝트를 진행하고 있는 동안 KAIST는 우리별 위성 프로젝트를 이어가고 있었다. 2003년 9월 27일 러시아 블레세트크 발사장에서 러시아 코스모스-3M 발사체를 통해 '우리별-4호'를 쏘아 올렸다. 이 위성은 우주와 지구관측을 주 목적으로 하고 있었기 때문에 '과학기술위성-1호'로 불렸다.

'과학기술위성-2호'는 두 번 제작했다. '과학기술위성-2A호'는 나로호 1차 발사체에, '과학기술위성-2B호'는 나로호 2차 발사체에 실려 올라갔으나 발사 실패로 허무하게 사라져 버렸다. 이번에 탑재한 '나로과학기술위성'은 '과학기술위성-2호' 연장선상에서 보아야 하겠으나 성능은 크게 향상됐다는 것이 KAIST 측 설명이다. (계속)

- 이강봉 객원편집위원

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2012-10-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터