지구 온난화로 인한 기후 위기가 일상이 되고 있다. 이제는 많은 국민들이 지구 온난화가 단순한 지구 평균 기온의 상승이 아닌 전방위적인 환경의 변화를 의미하며, 그에 따라 전반적인 삶의 양식이나 사회 구조에도 큰 변화를 유발할 수 있음을 몸소 깨닫고 있다. 지구 온난화 억제를 위해 각국은 탄소 중립을 주요 국가 의제로 삼고 있으며, 산업계도 이에 발맞추어 다각도의 노력을 시작하고 있다.

탄소 중립의 실현은 지구 온난화의 직접적인 원인이 되는 온실가스 배출을 줄여 지구 온난화의 강도를 경감시키기 때문에 직접적인 해결책이 될 수 있을 것으로 많은 사람들이 믿고 있다. 하지만 사람들이 간과하고 있는 것은, 오늘 당장 탄소 중립이 실현되더라도 인류는 짧게는 수십 년, 길게는 수백 년간 현재와 비슷한, 어쩌면 그 이상 뜨거워진 지구에서 살아야 한다는 점이다.

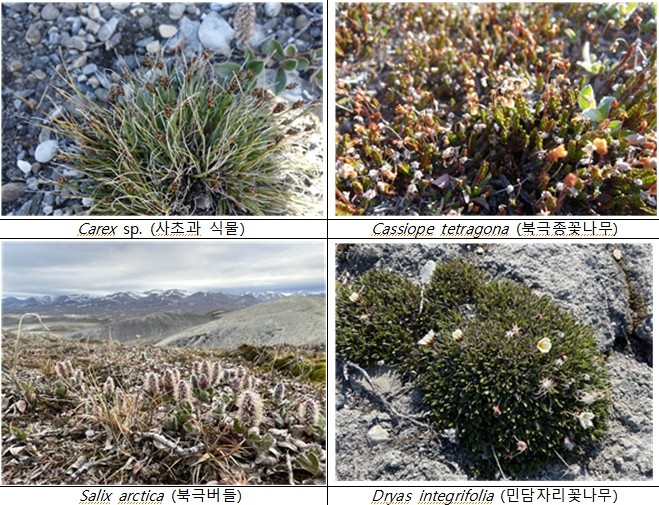

이는 대기-해양-해빙(해양빙하)-지면-식생 등 다양한 지구 시스템 구성 요소들이 서로 상호작용하며 지구 온난화를 증폭시키기 때문이다. 일례로, 지구 온난화로 인해 해빙이 녹게 되는 경우, 이는 지표 알베도(반사도)를 감소시켜 지구로 유입되는 에너지양을 증가시키고 이는 다시 지구 온난화를 증폭시키는 식이다. 이러한 지구 시스템 간 상호 작용으로 인해, 이미 현실이 되어버린 지구 온난화는 탄소 농도가 획기적으로 줄어들더라도 장기간 지속되거나 오히려 강화될 것으로 예상된다. 탄소 중립이 이루어지더라도 지구 온난화는 여전히 우리 일상이 될 수밖에 없는 이유이다. 이것이 탄소 중립을 위한 노력과 별개로 우리가 바꿔버린 기후와 그에 파생될 피해에 적응해야 하는 이유이다.

하지만 기후 위기 적응의 필요성에 대해서는 아직 전국민적인 공감대가 형성되고 있지 못한 상황이다. 기후학자들은 지구 온난화가 강수량, 대기-해양 순환 및 육지-해양 생태계에 어떤 영향을 미칠지, 그것이 얼마나 지속될지에 대한 이론과 시뮬레이션 연구를 병행한다. 즉, 지구 온난화로 유발되는 여러 현상들에 대한 예측에 더해 그 변화가 왜 일어날 수밖에 없는지에 대한 당위성을 함께 증명하는 것이다. 하지만, 불행하게도 현세대 최고의 집단 지성이 만들어낸 연구 결과들은 결과들의 충분히 검증되지 않았다는 이유로 정책에 적극적으로 반영되고 있지 못하고 있다. 일어나지 않은 미래에 대한 과도한 검증을 하기 보다는 과학에 기반한 기후 변화 적응 정책을 세울 때이다.

함유근 전남대학교 해양학과 교수

※ 외부 필진의 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

- 함유근

- 저작권자 2022-09-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터