대기과학자인 조천호 전 국립기상과학원 원장이 지난 3월 ‘파란 하늘 빨간 지구’를 펴냈다. 기후변화에 대처하지 않으면 인류는 파멸에 이를 수밖에 없다는 경고가 담긴 책이다. 제목에는 ‘파란 하늘’이 ‘빨간 지구’보다 먼저 등장하지만 적색경보에 준하는 내용이 많다.

책을 통해 식량, 에너지, 보건 등 사회 기반 체계에 커다란 변화를 일으킨 기후변화의 냉혹한 현실을 데이터와 함께 살펴볼 수 있다.

날마다 파란 하늘을 만나기 위해선 무엇부터 해야 할까? 저자를 만나 기후변화 대처법을 물었다.

"지속 가능한 체계를 만들어야 한다"

그는 가장 먼저 ‘적응’과 ‘저감’을 말했다.

“변화에 대응하기 위해서는 ‘적응’을 해야겠죠. 그다음 근본적인 원인인 온실가스 배출을 ‘저감’해야 하고요. 기술적인 접근만으로는 해결이 어렵다고 생각해요. 미세먼지 같은 경우는 배출된 다음 아무리 길어도 일주일 이내 없어져요. 시공간적인 한계를 가지고 있죠. 영향을 미치는 영역은 우리의 건강뿐이고요.”

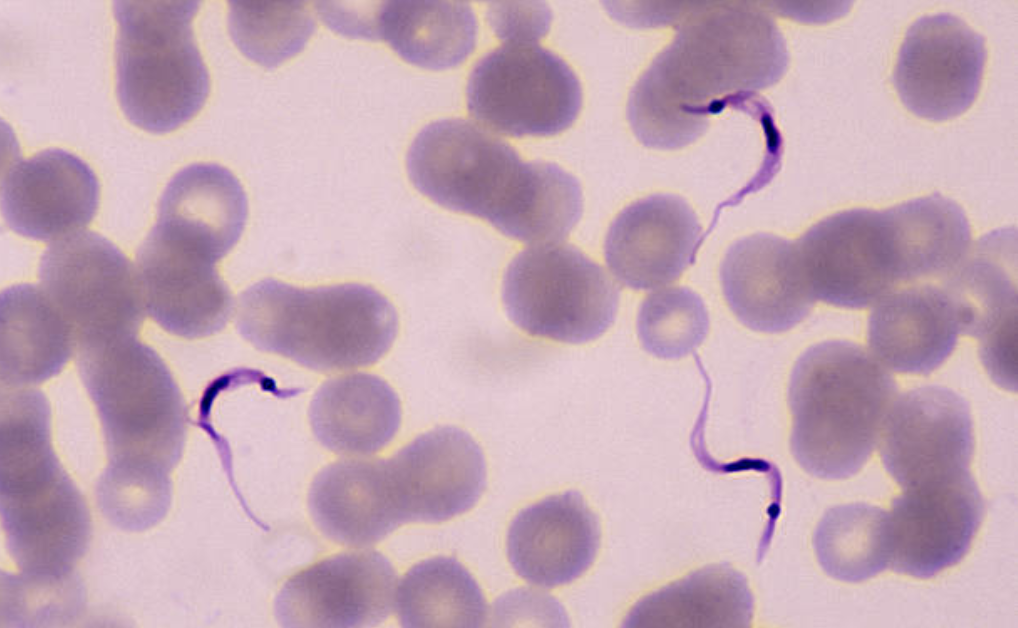

그는 미세먼지와 기후변화는 전혀 다른 문제라고 말한다. 기후변화는 수백 년에 걸쳐 축적되어 나타나는 위험이기 때문이다. 지구온난화로 지구 조절 시스템이 불안정해지면 기후가 변덕스럽고 불확실한 상태가 될 뿐 아니라 해수면 상승, 해양 산성화, 식량 생산 감소, 생물 다양성 파괴 등이 급격하게 일어난다. 게다가 한번 문제가 되기 시작하면 걷잡을 수 없다.

이에 대해 저자는 “우리 사회를 근본적으로 되돌아봐야 하는 문제”라고 지적하며 “변화를 위해서는 경제 성장을 우선순위로 둔 사회와 경제를 만들어 가는 방식, 나아가 삶의 방식을 바꿔야 한다”고 말한다.

즉 사회적으로 크고 많은 변화가 일어나야 한다는 것이 그의 주장이다.

“사회적 변화까지 가기 위해서는 우리가 수요를 줄이는, 삶 자체를 소박하게 만들어야 하니까요. 지금까지 인류 역사에 있어서 그렇게 살아본 적이 없잖아요. 물질을 부족하게 살자는 건 아니에요. 다만 과잉된 것을 줄이고, 지속 가능한 체계를 만들어내자는 것이에요. 꿈만 꿔서는 될 수가 없죠.”

그 역시 실질적인 변화를 모색하고 있다.

저자는 “기후변화와 지구환경에 대한 과학적 탐구가 우리가 살고 싶은 세상으로 이끌 것”이라고 다시 한 번 강조했다.

과학적 합리성을 추구하고 그 합리성이 우리 사회에 선한 영향력을 미치기 위해 연구하고 연대하는 모임인 ‘변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크(ESC)’ 활동을 이어가고 있는 것도 그 때문이다.

그는 책의 출간과 동시에 개정판을 계획했다. 시기는 2022년, 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 제6차 보고서가 채택된 이후다. 기후 과학은 만들어지는 과정에 있는 학문이며 ”위험에 대응해야 한다는 사회적인 측면을 가지고 있다”는 점이 개정판을 낼 수밖에 없는 이유라고 말했다.

인간의 역사, 기후의 역사

인류는 지구에 상처를 내며 살아왔다. 과거 수천 년 동안은 지구가 회복할 수 있었지만, 지금은 다르다. 한계치를 초과했기 때문이다. 지구에 가한 흔적은 수백만 년 뒤 지층에 남아 현재를 증명할 것이다.

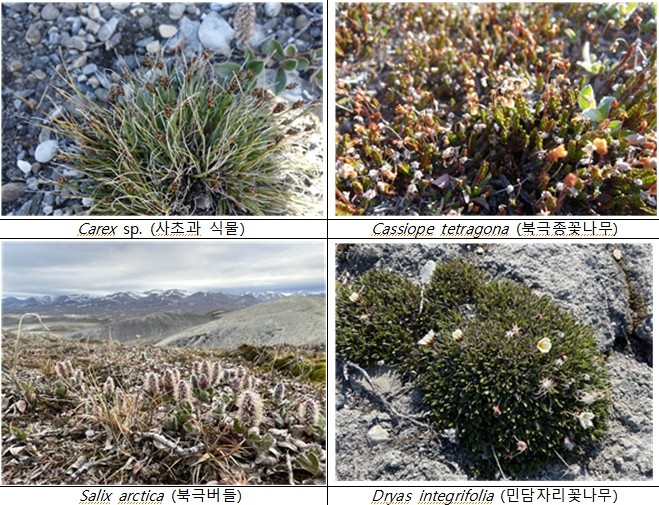

이에 대해 저자는 “미래에 확인하게 될 지금의 지층에는 생물 다양성 감소, 바다 산성화, 파괴된 숲, 빙하 감소와 가라앉은 섬의 흔적과 플라스틱, 알루미늄 캔이 박혀 있을 것”이라고 말한다.

이미 인류는 자신의 시대, 인류세(Anthropocene)를 열어젖혔다. 인류로 인해 빚어진 시대의 전망이 어두운 것은 결코 아니다. 저자는 인류가 걸어온 길에서 희망을 발견할 수 있다며 희망을 전했다.

“15세기 중반에서 19세기 중반, 지구에 혹독한 추위가 닥쳤습니다. 이 기후변화는 흉작과 기근, 전염병 발병으로 이어졌고요. 이 시기를 소빙하기(Little Ice Age)라고 부릅니다. 그 와중에 르네상스가 일어나고 산업혁명이 일어났죠. 반면 서기 1000년경 중세 온난기(Medieval Warm Period)로 굉장히 기후 조건이 좋았어요. 식량도 풍족했고요. 그리니까 뒤집어엎을 생각을 안 하죠(웃음). 그런데 오늘날은 당시를 암흑기라고 부르잖아요.”

위기 속에서 진보해온 것이 인류라는 게 그의 설명이다.

“전 지금이 인간의 새로운 도약이 되지 않을까, 생각해요. 이 상태로는 지속 가능하지 못하다, 결국은 멸망뿐이라고 하는 위기 앞에서 인간은 새로운 길을 찾을 거라고 봐요. 그런 측면에서 희망을 봅니다.”

그는 유발 하라리의 ‘사피엔스’를 언급하며 ‘인간이 가장 위대한 건 허구를 발명한 것’이라는 대목을 기억할 필요가 있다고 말한다.

“이야기를 만들어내면 충분히 희망이 있다고 생각해요. 오랫동안 인간은 경쟁에서 이겨야 한다는 강박 속에서 살아왔잖아요. 그러다 보니 불행과 불안이 현대인의 삶에 깔려 왔고요. 하지만 그렇지 않다는 걸 조금씩 깨닫고 있지 않나요? 서로 손을 잡고 살며, 물질이 많지 않아도 나눠 먹는 방식을 찾아가고 있다고 봐요. 게다가 그렇게 하지 않으면 ‘지구가 곧 멸망’한다잖아요. 그걸 믿는 혹은 믿을 수 밖에 없는 순간 우리의 이야기가 바뀔 수 있겠죠. 그게 인간의 역사, 아닐까요?”

- 유재영 객원기자

- flowerankara@gmail.com

- 저작권자 2019-07-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터