“굉장히 이질적인 서로 다른 규율들이 충돌할 때 혁신적인 창의성이 발현된다.”

뇌 과학자 정재승 KAIST 교수는 지난 12월 28일 ‘과학, 웹툰을 말하다’라는 주제의 특강에서 누구보다 창의적 아이디어가 필요한 만화작가들을 대상으로 이처럼 조언했다.

이질적인 것이 충돌할 때 ‘창의성 발현’

정 교수는 이질적 규율들의 충돌이 만들어낸 혁신의 대표적 사례로 실리콘밸리를 꼽았다.

그는 “월스트리트의 비즈니스 정신, 공유 및 개방 등을 중시하는 히피문화, 여기에 과학기술까지 온갖 이질적인 것들이 실리콘밸리에서 충돌해 기존에 없었던 이상하고 창의적인 것들을 만들어냈다. 그것이 세상의 판도를 바꾸고 있는 것”이라고 설명했다.

정 교수는 창의적인 아이디어를 얻으려면 동종업계 사람들 보다는 자신과 다른 방식으로 세상을 보는 사람들과 협업할 것을 제안했다.

그는 “이질적인 문화에서 어색함을 느낄 수도 있다. 그러나 서로의 생각을 존중하면서 이해하려고 하고, 그것을 자신의 방식으로 받아들여 체화할 때 굉장히 새로운 아이디어가 생각나게 된다”고 말했다.

그렇다면 창의성이 발현되는 그 순간, 뇌에서는 어떤 일이 일어나고 있는 것일까. 이는 꽤 오래 전부터 많은 사람들이 갖고 있던 궁금증이었다.

정 교수는 “사람들이 그 해답을 아인슈타인의 뇌에서 찾으려고 사후에 그의 뇌를 분석했다. 하지만 전혀 특별함이 없었다. 오히려 보통 성인의 뇌 부피보다 작았고, 뇌 세포도 뇌의 주름도 평균보다 많지 않았다”며 “결론은 죽은 후 뇌의 구조를 봐서는 창의성의 근원을 알아낼 수 없다는 것이었다”고 강조했다.

결국은 창의적인 일을 수행하고 있는 그 순간을 포착해야 하는데, 이는 1994년 기능성 자기공명영상(functional MRI; fMRI)이 등장한 이후에나 가능해졌다. 그러다 2011년에 잭 갤런트 UC버클리 캘리포니아대학 교수가 굉장히 유의미한 실험결과를 발표했다.

정 교수는 “그는 fMRI 장치에 사람을 눕힌 후 영상을 보여주면서 뇌를 촬영했다. 그렇게 측정된 대뇌 시각피질의 활동을 분석해서 당시에 어떤 영상을 보고 있었는지를 복원, 재현하는데 성공했다”고 설명하면서 “아직은 색깔이나 해상도면에서 부족하지만, 20~30년 내로 뇌 활동 모니터링만으로 그 사람이 무엇을 보고 있는지를 영상으로 저장할 수 있게 될 것”이라고 전망했다.

시각피질 레코딩으로 머지않아 꿈도 저장

이는 우리의 꿈을 동영상으로 저장할 수 있는 날도 멀지 않았단 얘기가 된다.

정 교수는 “잠을 자면서 그 전날에 있었던 일들을 정리해서 장기기억으로 넘기는 과정에서 시각피질을 건드리게 된다. 그것이 꿈으로 나타나는 것이기 때문에, 그때 뇌의 시각피질을 레코딩하면 얼마든지 꿈을 동영상으로 재현해 저장할 수 있는 것”이라고 설명했다.

이뿐만 아니라 잭 갤런트 교수는 좀 더 고해상도의 fMRI 장치를 통해 소설을 읽어주면서 뇌를 촬영, 어떤 단어를 들을 때 뇌의 어느 곳이 반응하는지도 알아냈다. 이를 통해 단어의 개념이 뇌의 어느 곳에 저장되어 있는지를 지도로 그릴 수도 있게 됐다.

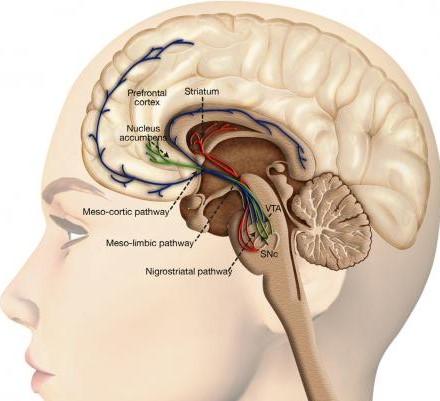

이처럼 유레카의 순간에 뇌에서 어떤 일이 일어나는지를 연구한 결과, 과학자들은 우뇌 앞쪽에 있는 ‘상위측두이랑(anterior superior temporal gyrus)’이라는 곳을 찾아냈다. 정 교수는 “오른쪽 귀에서 위로 5cm 떨어진 안쪽이 바로 그 부분이다. 이 영역에 대해 아직은 잘 모르지만, 창의적인 순간에 그 부분이 활성화된다는 것은 알아냈다”고 말했다.

더 중요한 것은 이곳이 활성화되는 다른 순간도 찾아냈다는 것이다.

정 교수는 “산책을 할 때, 누워서 이런저런 생각을 할 때, 자전거를 탈 때, 재미있는 이야기를 들을 때 등 이른바 ‘멍 때리는’ 상황이나, 예측과 다른 반전이 있는 마인드 원더링(mind wandering)을 하면 이 부분이 활성화 된다”고 설명하며 “그 순간에 천재성이 발현될 가능성도 높아진다”고 덧붙였다.

그동안은 창의성을 ‘몰입’으로 설명해 왔다. 한 가지 생각에 집중할 때 창의적인 생각이 나온다는 것이었다. 하지만 정 교수는 “완전히 비목적적인 사고, 즉 멍 때리는 상황에서 창의적인 활동을 하는 뇌의 부분이 활성화 되는 유레카 모멘트가 일어난다”고 피력했다.

멍 때리는 순간에 ‘창의성 up’

또한 좌뇌와 우뇌처럼 멀리 떨어져 있는 뇌의 영역이 서로 연결될 때도 창의성이 발현된다는 것이 정 교수의 주장이다. 이는 앞서 언급했던 “창의적 아이디어를 얻으려면 이질적인 문화의 사람들과 교류를 하라”는 발언의 과학적 근거이기도 하다.

이처럼 평소에 잘 쓰지 않는 뇌 영역의 연결로 창의적인 이야기를 만들어 보기 위해, 정 교수가 KAIST 학생들을 대상으로 자주 하는 워크숍이 있다.

그는 학생들을 두 그룹으로 나눠서 ‘45세 중년여성이 길을 걷고 있는데 16세 정도의 소년이 중년여성의 가방을 낚아채 달아나는 상황’을 제시하면서, 1시간 전에 무슨 일이 있었는지 이야기를 만들어보도록 하는 과제를 줬다.

정 교수는 한 그룹에게는 조용한 곳에서 집중하여 이야기를 만들도록 했다. 다른 한 그룹은 책장에서 아무 책이나 한 권을 골라서 임의로 2개의 페이지를 열고, 거기에서 한 문장씩 2문장을 따로 뽑아서 그것이 들어가도록 이야기를 만들었다.

그 결과, 몰입 상황에서 이야기를 만든 그룹은 창의적인 것과는 거리가 멀었다. 정 교수는 “대개 사람들은 아무런 제한이 없다면 자신이 겪었거나, 읽었거나, 봤던 경험을 꺼내게 된다. 그것을 바탕으로 어디선가 들어본 듯한 뻔한 이야기들을 만들어내기 때문”이라고 말했다.

나머지 그룹의 80%는 정말 억지스런 말도 안 되는 이야기를 만들어내지만, 20% 정도는 꽤 기발한, 괜찮은 이야기를 만들어낸다.

정 교수는 “전혀 인과관계가 없는 두 개 문장을 넣어서 말이 되게 하려면 평소에 쓰지 않던 없는 뇌의 영역이 연결되어 활성화되기 때문에 가끔씩 꽤 혁신적이고 창의적인 이야기가 나오게 된다”라고 설명했다.

정 교수는 마지막으로 “그러므로 참신한 아이디어를 떠올리기 원하는 창작자라면 이질적인 사람들과의 커뮤니케이션을 통해 다른 생각을 공유하면서, 그것을 자신의 창작 아이디어로 받아들이라”고 충고하면서 “19번의 실패에 좌절하지 말고 스무 번의 도전으로 혁신의 열매를 따게 되기를 바란다”고 전했다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2019-01-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터