꿈의 나노물질로 불리는 그래핀(Graphene). 많은 사람들이 알고 있듯 탄소들이 벌집 모양의 육각형 그물처럼 배열된 평면인 흑연의 이 한 층을 그래핀이라고 부른다. 이차원 탄소 원자구조를 갖는 나노재료인 그래핀이 주목받는 이유는 기계적·전기적 특성이 매우 뛰어나 미래응용기술개발의 핵심재료로 평가받고 있기 때문이다.

그러나 그래핀이 미래 과학기술과 생활수준을 전반적으로 향상시켜 줄 물질로 기대 받고 있음에도 불구하고, 대면적화 할 때 발생하는 여러 가지 결함으로 인해 우수한 특성이 빛을 발하지 못하는 상황이다. 그래핀을 태양전지나, 디스플레이, 센서 등에 응용하기 위해서는 대면적으로 제작해야 하는데 대면적 제작 공정을 통하게 되면 결정 사이에 경계면이 생기거나 금이 가는 등 예상치 못한 여러 문제가 발생하기 때문이다. 이는 곧 그래핀 상용화의 가장 큰 걸림돌로 지적되고 있어 시급한 해결책이 필요한 상황이다.

선택적 금속증착에 답이 있다

그래핀을 대면적화 할 때 발생하는 결함을 해결하기 위해 많은 연구진들은 그래핀에 금속을 증착하려는 시도를 했다. 하지만 그래핀 결함 위치와 관계없이 비선택적으로 금속이 증착돼 이러한 시도들은 별로 효과적이지 못했다.

"그래핀의 대면적 하에서 발생하는 문제점들은 상용화를 목전에 둔 그래핀 기술의 가장 큰 걸림돌입니다. 따라서 전 세계적으로 많은 연구자들이 그래핀 응용기술을 상용화하기 위해 결함이 없는 대면적 그래핀 제작 기술 개발을 집중적으로 연구하고 있습니다. 하지만 결과는 이렇다 할 성과가 없었습니다."

김관표 교수에 따르면 기존 다른 연구 그룹에서도 그래핀과 금속을 함께 이용한 하이브리드 그래핀·금속 전극에 대한 연구를 활발히 진행했다. 하지만 기존의 금속 증착 방법은 그래핀의 결함 위치에 관계없이 금속이 비선택적으로 증착되는 방법이었고, 결함 치유 효과도 미미했다. 예를 들어 결함을 치유하기 위해 금속 나노와이어를 그래핀 위에 분산시키지만 나노와이어가 랜덤(random)하게 뿌려져 큰 효과를 보지 못하는 것이다.

"저희팀의 이번 연구는 발상의 전환으로 이뤄졌습니다. 결함이 존재하는 대면적 그래핀을 이용하더라도 마치 구멍 난 양말에 바느질을 하듯 그래핀 결함 위치에 선택적으로 금속을 증착하면 결함치유(defect healing) 효과를 최대로 얻을 수 있을 것이라 생각한 거죠. 그 예상은 정확히 들어맞았고요." 연구에 대해 설명하면서, 김관표 교수는 '구멍 난 양말에 바느질을 하듯' 이라는 표현을 썼다. 구멍 난 양말을 바느질 할 때 구멍, 즉 결합이 생긴 부위를 '선택적으로' 기우듯 대면적 그래핀의 결함문제를 해결했다는 것이다.

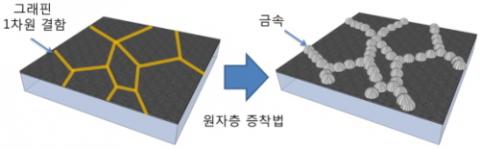

"이번 연구에서는 대면적 그래핀 결함에서만 발생하는 특수한 화학적 특성을 이용했습니다. 특정 금속을 선택적으로 결합해 그래핀 결함을 치유한 거죠. 이는 '원자층 층착법(atomic layer deposition)'이라고 이야기 합니다. 그래핀 결함에만 존재하는 화학적 특성을 이용하기 때문에 근본적으로 그래핀 결함 위치에만 금속이 증착돼요. 그래핀 결함 치유에 매우 적합한 방법이죠."

예를 들어 그래핀 결함 부위가 가스(Gas)와 반응성이 크다면 '백금 전구체'라는 가스를 흘려줬을 때 결함 부위에만 선택적으로 흡착되는 걸 볼 수 있다. 해당 가스는 고온에서 산소에 반응할 경우 백금을 생성시키므로 그래핀의 결함 부위에만 백금을 생성시킬 수 있다.

공동연구로 이룬 쾌거

김관표 교수팀의 이번 연구는 이한보람 인천대 신소재공학과 교수팀과 공동으로 진행해 이룬 결과다. 김관표 교수는 "전체적인 아이디어는 이한보람 교수님과 논의를 통해 얻게 됐다"며 연구를 진행한 계기를 밝혔다.

"저는 최근 4년간 그래핀 결함에 대해 연구를 진행해 왔습니다. 이한보람 교수님의 경우 원자층 증착법을 이용해 여러 금속을 생성시키는 방법을 오랫동안 연구하셨죠. 어느 날 이한보람 교수님과 연구와 관련한 이야기를 나누던 중에 원자층 증착법을 이용하면 그래핀의 결함에 금속을 증착시킬 수 있겠다는 생각이 들었어요. 그 생각을 실제 실험에 적용해보니 딱 들어맞더군요. 이번 경험을 통해 다른 분야의 연구자와 아이디어를 나눈다는 것이 얼마나 중요한지를 알았습니다. 앞으로도 다른 분야의 연구자와 공동 연구를 통해 좋은 발상을 나누고 더 나아가 좋은 연구를 할 수 있겠다는 생각이 더 확고해졌어요. 이한보람 교수님과도 계속적으로 공동연구를 진행할 계획입니다."

대화를 통해 아이디어를 얻은 김관표 교수는 실질적으로 해당 발상이 잘 들어맞을지 실험적으로 구현했다. 이번 연구에서는 발상의 전환이 가장 중요한 열쇠였던 만큼 실질적인 실험과정은 긴 시간을 요구하지 않았다. 김 교수에 따르면 이번 연구에서는 단 4개월의 시간 동안 금속이 그래핀의 결함부위에만 선택적으로 생성된다는 사실을 밝혀냈다.

"하지만 문제는 그 이후였어요. 결함부위에만 생성된 백금으로 인해 그래핀 결함이 치유돼 더 좋은 성능을 갖게 됐다는 점을 실험적으로 밝혀내야 했거든요. 이와 관련해서는 시간이 더 걸렸습니다. 약 1년 정도 필요했죠. 이 부분을 연구하기 위해 이전에 해보지 않았던 여러 측정들을 진행했습니다. 어려운 시간도 있었지만 새롭게 배울 수 있는 부분이 많았어요. 매우 유익했던 시간이었습니다."

이어 김관표 교수는 "그래핀은 휘어지는 고성능 투명전극 및 센서 등으로 응용할 수 있어 큰 주목을 받아왔다"며 "하지만 그래핀 응용의 가장 큰 걸림돌은 그래핀의 결함"이라고 거듭 강조했다.

"연구를 통해 그래핀 결함을 치유할 수 있는 방법을 찾았고, 대면적 그래핀의 성능을 개선시킬 수 있게 됐습니다. 예를 들어 결함에 선택적으로 금속을 증착함으로서 그래핀 센서 및 투명전극의 성능을 세 배 정도 향상시킬 수 있게 됐죠. 이것이 이번 연구의 가장 큰 의의가 아닐까 싶어요. 또한 그래핀 결함 치유뿐 아니라 성능도 개선시켰어요. 이번 연구에는 백금을 선택해 증착했는데, 앞으로 백금뿐 아니라 금과 은 등 다른 금속의 증착도 가능하기 때문에 결함 치유뿐 아니라 응용도 다양하게 할 수 있을 것입니다."

- 황정은 객원기자

- hjuun@naver.com

- 저작권자 2014-09-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터