[편집자 주] 카자흐스탄은 지금 과학기술 자립과 교육 혁신을 향한 거대한 전환의 길목에 서 있다. 중앙아시아의 심장부에서 펼쳐지는 기술·교육·산업 분야의 급변은 한국과의 협력 구도 속에서 더욱 가속화되고 있으며, 이는 국가 간 교류를 넘어 글로벌 지식 생태계 재편의 신호탄으로 읽힌다.

본지는 ‘카자흐스탄, 기회의 땅’이라는 의식을 바탕으로 현지 취재를 진행하고 있으며, 과학기술, 교육, 디지털 전환, 에너지 전략 등 다양한 분야에서 벌어지는 변화를 심층 조명할 예정이다.

카자흐스탄이 과학기술 역량 강화와 기술 자립을 국가 성장전략의 핵심 축으로 내세우며 본격적인 행보에 나섰다.

기존 자원 중심 경제구조에서 지식기반 산업국으로의 전환을 꾀하는 가운데 고등과학기술 교육과 연구인프라 구축을 위한 대대적인 국가 프로젝트들이 속도를 내고 있다.

특히 2025년 현재, 한국의 한국과학기술원(이하 KAIST)을 모델로 한 첨단 공과대학 ‘QAIST’ 설립이 현실화되면서 카자흐스탄의 과학기술 혁신 전략이 국제적 주목을 받고 있다. 이와 함께 디지털 기술 협력, 핵심 인재 양성, 원자력 공동 연구 등 한국과의 과학기술 파트너십도 빠르게 확대되고 있다.

KAIST 본딴 신설 공과대학 ‘QAIST’ 개교, 일 년 앞으로 다가와

카자흐스탄이 한국의 KAIST를 모델로 한 과학기술특성화대학 ‘QAIST(Qazaqstan Advanced Institute of Science and Technology)’ 설립을 공식화하며 기술 자립 전략에 속도를 내고 있다.

QAIST 설립은 카자흐스탄이 지식기반 경제로 전환하고자 하는 방향성과 정확히 맞닿아 있다. 자원 의존형 경제구조에서 탈피해 첨단산업 중심 국가로 도약하기 위해선 체계적인 과학기술 인재 양성 체계가 필수이며, 한국의 KAIST가 선진국 도약 과정에서 수행했던 역할이 강력한 벤치마킹 모델로 인식되고 있다.

일명 ‘Kaz-AIST’로 명명된 이 프로젝트는 2024년 6월, 양국이 체결한 과학기술 협력 양해각서 체결을 계기로 구체화 되었다. 당시 한국 과학기술정보통신부에 따르면 “카자흐스탄 과학고등교육부가 KAIST 모델을 기반으로 한 대학 설립 의사를 밝힌 이후, 이번 협정이 해당 논의를 실행 단계로 끌어올리는 계기가 됐다”고 밝혔다.

현재 알마티 인근 테크노밸리 지역에서 캠퍼스 부지 조성과 운영계획 수립이 동시에 진행 중이며, 총 3,000만 달러(한화 약 400억 원)의 예산이 투입된 것으로 알려진다. 카자흐스탄 교육부는 QAIST를 고등교육기관을 넘어 국가 과학기술 전략을 실행하는 핵심 허브로 육성하겠다는 방침이다. 2026학년도 첫 입학생 약 500명을 시작으로 공학, 신소재, 정보통신기술 중심 의 커리큘럼을 구성하여 교육을 제공할 계획이다.

현지 유력 일간지 ‘아스타나타임즈(The AstanaTimes)’는 “KAIST 교수진이 직접 참여한 타당성 조사가 2025년 상반기에 완료됐으며, 이후 전자공학·에너지과학·AI 등 전략 분야를 중심으로 커리큘럼이 본격 논의되고 있다”고 전했다.

카자흐스탄 교육부 고위 관계자는 “QAIST는 단순한 기술인력 양성기관이 아니라 연구·산업·국가전략을 연결하는 핵심 혁신 허브로 기능하게 될 것”이라며, “KAIST의 산학협력 구조와 창업 생태계를 카자흐스탄 실정에 맞게 이식하는 데 주안점을 두고 있다”고 밝혔다.

전문가들은 QAIST가 중앙아시아 고등과학기술 교육의 거점으로 성장할 수 있는 가능성에 주목하고 있다. 다만 성공적인 정착을 위해서는 ▲글로벌 수준의 교수진 확보 ▲산업계와 연계한 교육 구조 설계 ▲현지 맞춤형 교육과정 개발이 필수 과제로 꼽힌다.

사진은 2024년 사야삿 누르벡 카자흐스탄 과학고등교육부 장관, 주한 카자흐스탄 대사, KAIST 이광현 총장 등이 참석한 MOU 체결식 ⒸThe Astana Times

KAIST 모델에 주목한 이유, 인재 양성 체계가 기술 자립의 핵심

카자흐스탄이 QAIST 설립을 위해 벤치마킹하고 있는 KAIST는 1971년에 정부 주도로 설립된 이래 한국의 눈부신 과학기술 성장의 견인차 역할을 해온 대표적 연구중심대학이다. 한국 정부는 KAIST에 등록금 전액 면제, 전원 장학금, 창업 및 산학연계 인프라 등 파격적 지원을 집중해왔으며, 이를 통해 고급 인재 양성, 첨단기술 연구, 산업혁신의 삼각 구조를 정립해 왔다.

이러한 KAIST 모델은 자원기반 경제에서 지식기반 경제로의 전환을 꾀하는 카자흐스탄의 국가 전략과 맞물려 강한 매력을 발휘하고 있다.

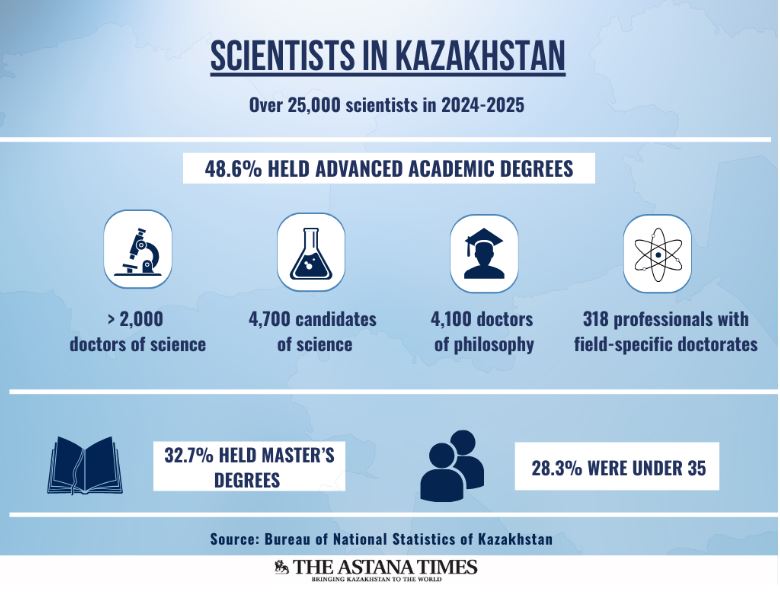

소련 해체 이후 과학기술 기반이 크게 약화된 카자흐스탄은 산업 다변화와 기술 자립을 위해 교육 시스템부터 다시 설계해야 하는 과제에 직면해 있다. 이를 해결하기 위해 국가 차원의 과학기술 인프라 확대와 인재 양성에 박차를 가하고 있으며 다행히 최근 들어 관련 통계도 증가세를 보이고 있다.

실제로 2024년 기준 카자흐스탄 내에는 약 425개 R&D 기관이 있으며, 매년 905명의 박사와 20,000명에 이르는 석사 졸업생이 배출된다. 현지 통계청 자료에 따르면 전체 과학기술 인력은 약 25,000명 수준이며, 그중 48.6%가 고등학위(석사 이상)를 보유하고 있다.

그러나 전문가들은 이 같은 양적 성장이 국제 경쟁력으로 이어지지 않고 있다는 데 주목한다. GDP 대비 R&D 투자 비중은 0.16%에 불과하며, 이는 OECD 평균(2.7%)은 물론 개발도상국 평균(1% 내외)에도 미치지 못하는 수치다. 아스타나타임즈는 관련 사설을 통해 “찍어내기 식의 학위 수여보다 핵심기술 창출과 국제적 논문·특허 성과로 이어지는 구조적 개혁이 시급하다”고 지적했다.

인재 없이 기술 없다…국가가 직접 나선 과학기술 인재 육성 전략

한국이 개발도상국에서 선진 기술국으로 도약하는 과정에서 KAIST가 수행한 구조적 기능은 현재 카자흐스탄의 과학기술 전략 수립에 있어 핵심적인 벤치마킹 대상으로 떠오르고 있다.

이런 맥락에서 QAIST는 한국형 교육기관을 이식하는 수준을 넘어 카자흐스탄판 인재생산-기술개발-산업혁신 삼각축의 실험장으로 기획되고 있다. 카자흐스탄 과학고등교육부는 "QAIST는 연구와 산업, 국가 전략을 잇는 다리로 설계되고 있다. 단순한 교육기관이 아닌 혁신의 허브가 될 것"이라고 강조했다.

QAIST 구상을 가능하게 하는 기반에는 국가 차원의 인재 양성 전략이 자리하고 있다.

카자흐스탄은 1993년부터 '볼라샥(Bolashak)'이라는 국제장학 프로그램을 운영해 왔다. 현지 언론인 아스타나타임즈의 보도에 따르면 2025년 상반기 기준으로만 189명의 장학생을 선발했고 이 중 73%가 과학기술(STEM) 전공자다. 지금까지 11,000명이 넘는 장학생이 미국, 영국, 독일 등 주요국 대학으로 유학을 떠났으며 최근에는 한국의 주요 대학과 연구기관으로도 발길을 넓히고 있다.

특히 QAIST 설립과 병행해 운영 중인 ‘500 Scientists’ 프로그램은 중견 연구인력 500명을 전략 분야에 집중 배치하는 구조로 초기 QAIST 교원 및 연구진 수급과도 직접 연결되어 있다. 이는 교육 기반 인프라 부족이라는 기존 한계를 넘기 위한 실용적 대응이자 단기적 성과 창출을 겨냥한 전략으로 해석된다.

KAIST가 50년 전 척박한 한국 산업 기반 위에 선진 연구교육 기관을 세운 것처럼, QAIST는 카자흐스탄의 21세기형 지식경제 도약을 위한 핵심 거점으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

다음 기사 바로 가기: [카자흐스탄 리포트 2] 카자흐스탄, 바이코누르 임대 수익 넘어 독자 우주기술로 '우주 강국' 도약

- 김현정 리포터

- vegastar0707@gmail.com

- 저작권자 2025-06-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터