“세계의 3대 종교가 뭔지 아는 사람?”

“저요! 저요! 선생님 저요! 저요! 기독교, 불교, 잠수교입니다!”

“너는 잘 모르면서 손 좀 들지 마!”

오래 전 인기 속에 방영되었던 TV 코미디 프로그램 ‘봉숭아 학당’의 한 장면이다. 선생님이 질문할 때마다 손을 번쩍 드는 주인공 ‘맹구’는 어리숙하지만 표현에 적극적이다. 선생님이 질문만 하면 어김없이 아이들을 밀치고 책상 위까지 올라가며 손을 든다.

그러나 현실은 이와 반대라는 연구가 발표됐다. 적극적으로 손을 드는 학생일수록 소극적인 친구에 비해 성적이 높다는 것이다. 적극성이 지나쳐 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)가 의심되는 아이들도 비슷한 증상의 소극적인 학생들보다 학습능력이 높았다.

영국 더럼대가 1만2천251명의 초등학생들을 실험한 결과다. 논문의 제목은 ‘주의력결핍 과잉행동장애의 충동성이 학습에는 도움 된다(ADHD and academic attainment: Is there an advantage in impulsivity)’로, 국제학술지 ‘학습과 개인차(Learning and Individual Differences)’에 최근 게재되었다.

충동적이더라도 적극성 덕분에 성적 높아

학년이 낮을수록 아이들은 수업에 적극성을 보인다. 유치원이나 초등학교 저학년 교실에서는 선생님의 질문이 끝나기가 무섭게 여기저기서 손이 올라온다.

적극적인 행동을 보이는 학생들 중에는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 판정을 받았거나 의심이 되는 아이들도 있다. 주의력이 부족해 수업 내용에는 몰입하지 못하면서 충동적으로 손을 드는 식이다. 교사들 역시 이 학생들의 충동 성향을 가라앉히려고 노력해왔다.

물론 주의력이 부족한 학생들은 집중력이 높은 또래에 비해 학습능력이 떨어지는 것이 사실이다. 그러나 답을 정확히 모르더라도 적극적으로 손을 들어 의견을 밝히는 행동은 오히려 학업에 도움이 되는 것으로 밝혀졌다.

영국 더럼대 연구진은 지난 2006년 하반기부터 이듬해 상반기까지 영국 내 556개 초등학교의 1학년 신입생 1만2천251명을 대상으로 학습능력 테스트를 실시했다. 컴퓨터 프로그램의 지시에 따라 영어, 수학의 2개 과목의 학습 수준을 점검하는 것이다. 학생들의 평균연령은 4.5세였고 남학생의 비율은 51퍼센트였다. 참고로 영국은 만5세에 초등학교에 입학한다.

테스트와 더불어 교사들은 주의력결핍 과잉행동장애 판정에 사용되는 정신의학진단(DSM-IV) 기준에 따라 학생들의 등급을 매겼다. △질문을 끝까지 듣기 전에 소리를 지르며 손을 드는지 2) 자신의 순번을 차분히 기다리지 못하는지 3) 다른 아이들을 밀치는 등 방해 동작을 하는지 등이다.

주의력 결핍 학습 방해하지만 충동성은 오히려 도움

조사 결과, 주의력결핍(ADD) 판정을 받았거나 유사증상을 보이는 아이들은 또래 일반 친구들에 비해 학습능력이 약간 뒤처졌다.

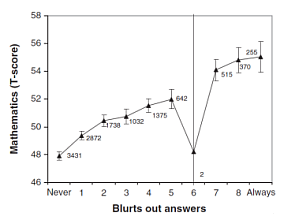

그러나 정답을 소리치며 손을 번쩍 드는 등 충동적인 과잉행동 성향을 가진 아이들은 말수가 적고 소극적인 아이들에 비해 학업이 9개월이나 앞서는 것으로 드러났다. 주의력은 학습에 방해가 되지만, 충동성은 오히려 도움이 된다는 의미다.

적극적인 태도가 성적을 올린다는 기사에 반 전체가 소리를 칠까 우려할 수 있지만, 대개 적극적이고 충동적인 아이들은 일부에 불과하다. 연구진은 논문에서 ‘진화상의 이점’을 통해 설명했다.

특정 개인이 흥분하면 집단 전체의 분위기를 전환시키고 용기를 북돋우는 효과가 있다. 반면 말수가 적은 사람들은 현재 상황이 터놓고 이야기하기 어려운 분위기임을 상기시키는 효과가 있다. 진화의 관점에서 보면 충동적이고 적극적인 성향을 지닌 사람들의 비중이 적은 편이 집단에 유리하다는 것이다.

연구를 이끈 더럼대 피터 팀스(Peter Tymms) 교수는 “모든 학생들을 소리치게 두라는 것이 아니다”라고 설명했다. 저마다 다른 학생들의 요구에 일일이 대응하며 반 전체를 지도하기가 쉽지 않지만 이번 결론을 이용해 학습 효율을 높일 수 있다는 것이다.

이번 조사에서 정답을 소리치는 행동은 남학생들에게서 더 많았지만 교사들이 성별 차이에 따라 불이익을 주는 일은 없었던 것으로 나타났다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2012-02-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터