코로나19 이후, 글로벌 사회는 과학기술 중심의 글로벌 패권 경쟁과 신냉전 체제로의 진입 등 급격한 환경 변화를 겪고 있다. 10일 ‘코로나19 이후, 과학기술중심의 국가 전략 대전환‘을 주제로 열린 다산컨퍼런스에서는 포스트 코로나 시대의 다양한 환경 변화와 그에 따라 요구되는 국가 전략적 전환과 대응에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

신제조업 혁명, 대응 방향은?

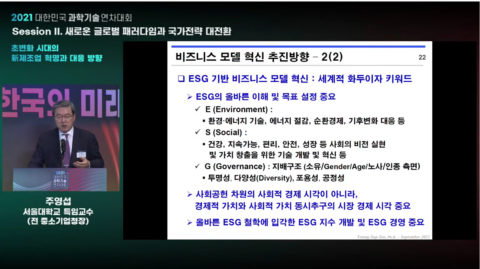

이 자리에서 주영섭 서울대 공학전문대학원 특임교수는 “기술 혁신 기반 4차 산업혁명의 진전과 광속의 과학 발전으로 모든 기업이 테크기업화 되기를 요구받고 있다. 국가도 테크 기반의 국가가 되지 않으면 생존할 수 없다. 결국, 과학기술이 국가의 존망을 결정하는 핵심 요소가 되고 있다”고 우리가 직면한 기술의 변화를 설명했다.

또 그는 “2020년대는 데이터 시대로, 초용량의 데이터가 쏟아져 나오는데 그것을 초지능과 AI가 분석하면서 새로운 가치를 만들어내게 된다”며 “결국 인공지능과 데이터 기반의 사물 인텔리전스 역량이 앞으로 기술 패권을 좌우하게 될 것”이라고 전망했다.

아울러 “전대미문의 코로나19 팬데믹이 만드는 변화는 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션을 가속하고 글로벌 공급망을 재편하고 있다. MZ 세대의 부상과 비즈니스 모델의 혁신 등 많은 새로운 변화들이 예상되지만, 특히 기후위기는 팬데믹 이상의 충격을 가져올 것”이라고 내다봤다.

이런 변화에 잘 대응하고 있는 나라로 주 교수는 독일을 꼽았다. 독일의 인더스트리4.0이 비즈니스 모델의 혁명이라는 것. 기존의 대량생산 체제로는 중국과의 경쟁에서 이길 수 없다는 공감대에서 시작된 인더스트리4.0이 독일에 유리한 방향으로 시장을 재편하고 있기 때문이다. 즉 대량생산 대신에 개인화와 맞춤화를 택해 다양성과 효율성을 동시에 모두 잡았다는 것이다.

그렇다면 우리나라의 전략적 방향은 어디로 가야 할까. 주 교수는 “세계는 지금 신제조업 혁명 중”이라며 그 대응 방향으로 5대 혁신을 제안했다. 첫째가 비즈니스 모델 혁신, 둘째는 스마트 제조 혁신을 고도화하는 기업 시스템 혁신이고 셋째는 R&D 투자 확대로 인한 기술 혁신, 넷째는 인적 투자 확대로 인한 사람 혁신, 다섯째가 탈중국과 글로벌 밸류체인 재편을 활용한 시장 혁신 등이다.

향후 정책 과제에 대해서 안덕근 서울대 교수는 “이노베이션 디커플링 범위의 점진적 확대되고 있으며 산업 표준과 기술 생태계의 분리가 생각보다 심각하다”며 “결국 과학기술은 가장 기본적으로 개방적이고 서로 간에 교류할 수 있는 환경 조성인데 그것이 어려운 상황이기 때문에 미국 중심의 선도 기술과 중국 중심의 범용 기술 간에 우리나라 산업생태계를 어떻게 가져갈 것인지, 과학기술협력체계를 어떻게 끌고 나갈 것인지에 대한 고민과 논의가 시급하다”고 조언했다.

뉴내셔널리제이션, 국가전략 대전환 방향은?

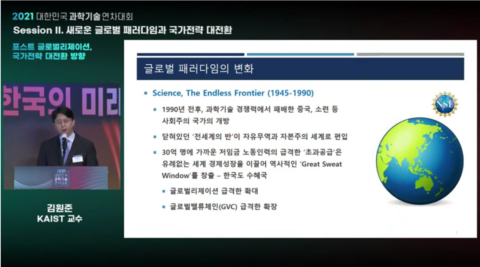

또 김원준 카이스트 기술경영전문대학원장은 1990년부터 2010년까지를 글로벌리제이션(Globalization) 시대로, 그 이후를 뉴내셔널리제이션(New-Nationalization) 시대로 봤다. 그에 따르면 글로벌리제이션 시대에는 효율성 중심과 시장가치 중심으로, 글로벌 밸류체인이 핵심을 차지했고 정부는 수동적 후원자 역할을 했다면 뉴내셔널리제이션 시대에는 국가와 안보가치 중심으로, 글로벌 과학체인이 핵심이 되고 정부가 적극적인 기획자로 나서는 변화를 겪게 된다는 것이다.

이러한 변화 속에서 한국은 어떤 국가전략의 대전환을 가져가야 할까. 김 원장은 “냉전체제에서 한국은 성장 중심의 경제 정책과 산업화와 경제 성장을 위한 과학기술정책을 펼쳐왔고 글로벌리제이션 시대에는 복지와 균형, 글로벌밸류체인 참여와 글로벌화, 과학과 산업이 이원화된 기초과학 중심의 정책을 펼쳐왔다”며 “뉴내셔널리제이션 시대에는 과학기술안보가 경제, 정치에 핵심적 내용으로 부각되면서 과학기술과 산업, 안보를 통합적으로 보는 정책이 필요하다”고 강조했다.

즉 과학기술안보 중심의 국가 대전략 수립이 시급하다는 것. 현재의 기술정치학적인 위기를 오히려 기회로 삼는, 탄력적인 혁신성장 전략 수립이 요구된다며 김 원장은 “과학기술 통합 컨트롤타워가 필요하고, 인재 전략적 측면에서는 과학기반 인재 육성을 반영한 교육 정책의 대전환이 있어야 한다. 외교안보전략에서는 글로벌 과학기술산업안보 서베일런스 시스템이 국가적 차원에서 준비되어야 한다. 혁신 전략에서는 그동안 대기업과 중소기업으로 이원화되어 있던 것을 통합적 혁신생태계 전략으로 대전환을 모색할 필요가 있다”고 덧붙였다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2021-09-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터