때 이른 더위로 인해 전국이 폭염에 휩싸였던 지난 달, 일명 ‘대프리카’로 불리는 대구에서 바나나가 열렸다는 소식이 전해져 화제를 모은 바 있다.

각종 뉴스를 통해 한반도 주변 해양이 점차 열대성 바다처럼 변하고 있다는 사실을 알고 있었지만, 열대 과일의 상징이라 할 수 있는 바나나가 우리 땅에서 자라고 있다는 사실은 다소 충격적이었다. 한반도 온난화의 본격적인 시작을 알리는 신호로 볼 수 있었기 때문이다.

그런데 얼마 후, 농촌진흥청의 현장 조사를 통해 대구에서 바나나가 자란다는 사실은 해프닝인 것으로 밝혀졌다. 바나나로 알려졌던 식물이 실제로는 ‘파초(芭蕉)’라는 식물인 것으로 확인된 것.

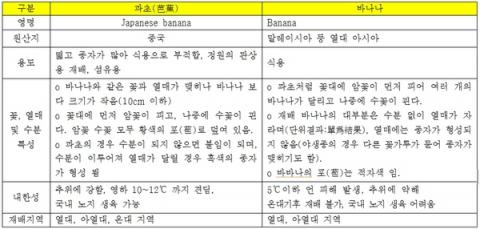

이 같은 결과에 대해 농촌진흥청의 관계자는 “바나나가 아닌 파초로 판명난 것은 다행한 일이지만, 앞으로도 이런 혼란이 또 발생하지 않는다는 보장은 없는 상황”이라고 지적하며 “이에 과(科)는 같지만 종(種)이 다른 바나나와 파초를 쉽게 구분할 수 있는 방법을 공개하여 이런 혼란을 미연에 방지하겠다”라고 밝혔다.

파초 열매는 떫어서 식용으로 불가능

파초는 파초과(科) 파초속(屬)에 속하는 온대성 대형 초본식물로서, 국내에서는 주로 전라남도와 경상남도 같은 남부 지역에서 자라고 있다. 잎이 아름다운 관상용 식물로 알려져 있기 때문에 예로부터 풍경화에 자주 등장했다.

하지만 파초가 유명해진 이유는 무엇보다 바나나와 비슷하기 때문이다. 서로가 분류학상 같은 종류에 속하기 때문에 파초의 전체모양과 꽃, 열매는 바나나와 매우 흡사하다. 이번 대구에서 일어난 해프닝에서 보듯이 일반인들이 파초와 바나나를 구별하기는 결코 쉽지 않을 정도로 둘은 유사하게 생겼다.

다만 바나나에 비하면 파초는 열매가 잘 맺히지도 않고, 설사 열매가 열렸다 하더라도 씨가 많으며 맛도 떫어서 식용으로 먹기에는 적합치 않은 맛을 갖고 있다. 또한 열매 크기도 대략 5cm∼10cm로서 바나나보다 작다.

모양은 서로 비슷하지만, 자라는 환경은 조금씩 다르다. 바나나는 열대성으로 아직 국내에서는 자연적으로 자라기는 어려운 반면에, 파초는 온대성으로 내한성이 상대적으로 강한 편이다. 따라서 서유럽과 미국, 그리고 캐나다 등 온대지역에서 흔히 볼 수 있다.

실제로 바나나의 경우는 영상 온도인 4℃∼5℃에서도 얼어죽는 경우가 종종 발생하지만, 파초의 경우는 추위에 견디는 힘이 상대적으로 강하여 영하 10℃∼12℃의 온도까지는 너끈히 견딜 수 있다.

자라는 환경 외에 파초와 바나나는 포(苞)의 색깔로도 구분이 가능하다. ‘포’란 꽃대의 밑 또는 꽃꼭지의 밑에 있는 비늘 모양의 잎을 말하는데, 파초의 포는 황색이지만 바나나의 포는 일반적으로 적자색(赤紫色)이다.

이 외에 파초와 바나나는 잎의 뒷면으로도 구분이 가능하다. 바나나 잎의 뒷면은 분(粉) 모양의 흰 가루가 발생되는 반면에, 파초에는 흰 가루가 없고 옅은 녹색으로만 이루어져 있다.

아직은 자연적 상태에서 바나나 자라기는 힘들어

대구에서 실시한 현장조사에 참여한 농촌진흥청의 관계자는 “한반도의 평균 온도가 올라갔다고는 하지만, 아직 국내에서는 생육 온도가 낮아 노지에서 자라기는 어렵다”라고 설명하며 “최근 대구에서 발견됐다고 알려진 바나나는 우리가 일반적으로 먹는 바나나가 아니라 파초”라고 밝혔다.

그러면서 “물론 파초가 바나나보다 추운 곳에서 더 잘 견디는 것은 사실이지만, 원래 고향은 바나나처럼 열대지방이기 때문에 아무래도 더운 곳이 생육 환경에 적합하며, 열매도 더 많이 맺게 된다”라고 덧붙였다.

다음은 이번 현장조사의 실무를 담당한 농촌진흥청 온난화대응농업연구소의 김천환 연구사와 나눈 일문일답이다.

- 파초의 용도가 궁금하다. 오로지 관상용만으로 자라는 식물인지, 또는 동물의 사료용으로라도 사용할 수 있는 지 등에 대해 알려달라.

파초는 관상용 식물이다. 우선 현재까지 알려진 바로는 별다른 부가가치가 없다. 동물 사료용으로 키우려면 우선 인공적으로 대량번식을 해서 일정 규모를 확보해야 하는데 전 세계에서 파초를 인공적으로 키우는 경우는 없는 것으로 알고 있다.

- 바나나만 공격하는 전염병으로 인해 수십년 후에는 멸종이 될 수도 있다는 예측이 나오고 있는데, 생명력이 질긴 것으로 알려져 있는 파초와 육종을 해서 이를 극복할 수는 없는지?

아직 시도하지 않은 연구여서 직접적으로 된다, 안된다를 결론지을 수는 없다. 다만 바나나 품종의 경우 우리가 흔히 접할 수 있는 일반적인 바나나 품종 외에도 상당히 많다. 예를 들면 식용 바나나라 해도 껍질을 까서 바로 먹는 바나나 외에 지져서 먹거나 발효를 하여 먹는 품종들이 있다. 만약 전염병 극복을 위한 육종을 위해서라면 파초보다 이 같은 품종들과의 결합이 우선일 것이다.

- 끝으로 파초의 영문명이 왜 Japan Banana인지가 궁금하다. 혹시 유래를 아는지?

그 점은 잘 모른다. 사실 파초는 학계에서 연구가 거의 이루어지지 않은 식물이다. 이처럼 연구결과가 거의 없는 식물은 명칭에 대한 유래를 파악하기가 쉽지 않다. 다만 추측하기로는 일본이 예전부터 왜소(矮小)한 것으로 유명했기 때문에 바나나 열매보다 작은 파초 열매를 보고는 japan Banana라 이름을 붙인 것이 아닌가라는 생각이 든다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2017-07-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터