30년 만에 찾아온 최악의 가뭄으로 인해 전국 대부분의 토지가 메말라 가고 있는 상황에서 ‘지하댐(groundwater dam)’이 가뭄 극복의 새로운 대안으로 떠오르고 있어 주목을 끌고 있다.

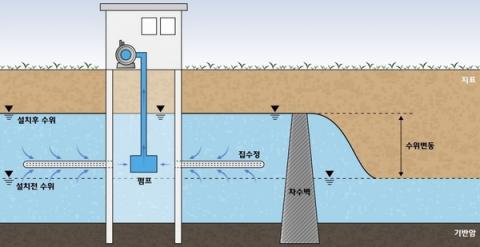

지하댐이란 땅 속 깊이 흐르는 지하수에 물막이 벽을 설치한 다음 이를 저장하는 시설로서, 지하에 만들어지는 일종의 인공적 댐이라 할 수 있다.

지상에 만들어진 댐이 흐르는 강물을 가두는 것이라면, 지하댐은 땅속을 흐르는 지하수를 가두는 것이다. 지하에 수백 미터 길이의 콘크리트 벽을 설치하여 적게는 수백 톤에서 많게는 수십만 톤의 지하수를 가두어 식수나 용수로 활용하는 시설을 의미한다.

증발에 의한 손실이 거의 없는 지하댐

우리나라의 연평균 강수량은 비교적 양호한 편이다. 세계 평균인 973㎜에 대비하여 약 1.3배에 달하는 수치인 1283㎜ 정도를 기록하고 있다. 하지만 인구 밀집도가 고려되는 1인당 강수량을 비교하면 이야기가 달라진다.

우리나라 국민의 1인당 연간 강수량은 2705㎥로서 세계 평균 1인당 연간 강수량인 26800㎥의 10%에 불과하다. 더군다나 실질적으로 이용 가능한 수자원은 1550㎥로 내려가기 때문에 우리나라는 영국 및 벨기에 등과 함께 물 부족 국가로 분류되어 있다.

또한 연 강수량의 65%가 하절기인 6∼9월의 장마 기간에 집중되어 있는 등 강수량의 계절적 편차 및 하천 유량의 변동도 매우 큰 편이다. 이 때문에 홍수와 가뭄이 빈발하는 등, 수자원 관리에 불리한 자연적 조건을 가지고 있다.

이 같은 국내 강수량의 특징에 대해 한국농어촌공사의 관계자는 “국내의 수자원 확보는 풍수기(豊水期)에 물을 가두었다가, 갈수기(渴水期)에 사용하는 댐 저수지 개발에 대한 의존도가 높을 수밖에 없다”라고 전하며 “지하댐도 이런 댐 저수지 개발의 일환”이라고 덧붙였다.

그렇다면 지상이 아닌 지하에 댐을 조성하는 이유는 무엇일까? 이에 대해 전문가들은 증발에 의한 손실이 거의 없다는 점을 꼽는다. 갈수기에는 한 줌의 물도 귀하기 때문에 증발에 의한 손실이 없다는 점은 지하댐만이 가진 장점이기 때문이다.

또한 지상댐처럼 일정 지역을 수몰할 필요가 없기 때문에 댐 건설 후에도 종전과 같이 토지를 이용할 수 있고, 범람으로 인해 구조물이 붕괴할 위험도 없으며, 연중 일정한 수량과 수질을 확보할 수 있다는 점도 지하 댐의 장점으로 꼽고 있다.

물론 장점만 있는 것은 아니다. 일단 취수를 위한 비용이 지상 댐 보다 많이 들어가고, 지하수 저장량을 정확히 파악하기 힘들어 관리에 어려움이 있는 것은 단점으로 꼽힌다. 이 외에도 극히 드문 경우지만, 지반이 무너질 가능성이 있다거나 지하수위가 상승하여 농작물에 피해를 줄 수 있다는 점도 지하 댐만이 가진 단점이라 할 수 있다.

전국에 6개의 지하댐이 운영 중

지하댐은 예로부터 강수량이 적고 수분 증발 손실이 큰 건조지대에서 물의 확보 및 저장 수단으로 유용하게 사용되어 왔다. 아직도 이탈리아의 사르데냐(Sardinia) 지역에는 로마인이 건설한 지하댐 유적이 남아있으며, 이스라엘 등 중동지역에도 지하 동굴을 건설하여 물을 저장한 흔적이 남아있다.

하지만 현재와 같은 개념의 지하댐을 처음 구상하고 시공한 국가는 일본이다. 일본은 지난 1970년대에 처음 나가사키현과 오키나와현에 지하댐을 건설하여 그 효능을 입증했다. 이후 도서지방의 생활용수와 농업용수 확보를 위해 수많은 지하댐을 건설하면서, 일본은 현재 지하댐 건설의 모델 국가로 여겨지고 있다.

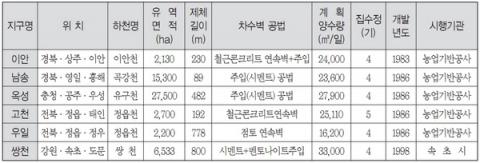

반면에 국내의 경우는 경북 상주군의 이안댐 등 5개 농업용 지하댐과 상수도 취수원으로 개발된 속초시의 쌍천댐을 포함하여 모두 6개소의 지하댐이 개발되어 운영 중에 있으며, 양수량의 규모는 하루 약 15만 톤 정도에 달한다.

속초시의 지하댐을 제외하면 국내 지하댐의 역사도 30여 년 전으로 거슬러 올라간다. 최근까지의 지하댐 운영 실적을 살펴보면 유역 면적이 큰 지역의 지하댐은 당초 계획량의 90% 이상 활용하고 있는 반면에, 유역 면적이 작은 지역의 지하댐은 당초 계획에 비해 취수 실적이 못 미치고 있는 것으로 나타났다.

대표적인 사례가 바로 충남 공주 지역에 마련된 옥성 지하댐이다. 이 지하댐의 규모는 280만 톤으로서, 웬만한 저수지 용량과 맞먹는 규모를 자랑한다. 요즘과 같은 가뭄에도 하루 3만 톤 정도의 물을 계속 퍼 올리면서 인근 지역의 해갈에 커다란 역할을 하고 있다.

현재 농어촌공사는 전국 470여 곳을 선정하여 지하댐 건설 가능 여부를 검토하고 있는 상황이다. 다만 당초 계획에 비해 취수 실적이 못 미치고 있는 지하댐도 있는 만큼, 향후 신규 지하댐의 입지 및 설계의 선정에 있어 보다 세심한 주의와 보완이 필요하다는 입장이다.

농어촌공사의 관계자는 “지하댐은 급성장하는 도시나 공업지역 용수 공급을 위해 지상댐에 대한 보조수단으로 활용한다면 용수수요 증가에 신속히 대처할 수 있는 좋은 수단”이라고 소개하면서도 “설치 및 최적운영을 위해서는 지표수 공급체계와의 연계성 등을 고려한 체계적이고 종합적인 조사, 개발 및 이용계획 수립이 필수적”이라고 강조했다.

그러면서 “충분한 지질조사를 거쳐 입지선정에서부터 적정 취수량 산정, 그리고 지하댐과 연계한 추가 수자원의 확보 방안과 같은 기술을 정립해야 하는 과제가 남아있다”라고 덧붙였다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2017-06-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터