유전병 환자를 찾아볼 수 없는 무병장수의 낙원이 펼쳐질 것인가? 아니면 유전자 기술의 남용으로 인한 혼돈의 세상이 닥칠 것인가?

유전자를 마음대로 잘라내고 붙이는 기술을 통해, 인류는 어느덧 유전병까지 치료할 수 있는 세상을 맞이하게 됐다. 하지만 이를 바라보는 사람들의 마음이 편치만은 많다. 유전자 기술이 인간의 삶을 윤택하게 만들 것이라는 의견이 있는 반면에, 생태계의 근간을 흔들어 인류를 파멸로 이끌 것이라는 상반된 시각도 존재하고 있기 때문이다.

이처럼 첨예한 대립을 보여주고 있는 유전자 관련 기술들이 과연 우리에게 어떤 영향을 미칠지를 분석해 보고자 한국과학창의재단과 사이언스타임즈는 ‘신기술과의 대화’ 두 번째 주제로 ‘유전자 편집’을 선정했다. 25일 창의재단에서 열린 포럼에서 툴젠의 김석중 연구소장은 유전자 편집 기술의 최근 동향 및 주요 이슈들을 비교적 상세하게 들려주었다.

3세대 유전자 가위(크리스퍼)로 정확도 높아져

“유전자 편집 기술로 무엇을 할 수 있을까요? 현재 기술은 원하는 위치의 유전자를 자르는 일은 확실하게 할 수 있는 수준입니다. 유전자를 망가뜨리는 일은 쉽게 할 수 있을 정도죠. 하지만 이를 교체하여 원하는 효과를 거둘 수 있는 수준에까지는 미치지 못했습니다. 하지만 유전병 치료에 유전자 편집 기술이 엄청난 기여를 할 것이라는 점만은 분명합니다”

김 소장은 유전자 편집 기술의 현황을 설명하며, 바야흐로 유전자도 ‘편집’을 할 수 있는 시대가 도래했음을 참석자들에게 알렸다. 과거의 유전자가 이해의 대상이었다면, 오늘날의 유전자는 활용의 대상이라는 것이다.

유전자를 자른다? 어떻게 유전자를 자를 수 있을까? 종이나 옷감을 자를 때 가위를 사용하는 것처럼, 유전자도 가위를 사용하여 자른다. 그렇다고 쇠로 만든 진짜 가위는 아니다. 유전자를 자르는 가위는 유전자의 특정 부위를 자를 수 있는 제한효소(restriction enzyme)다. 이 효소를 통해 과학자들은 목표로 하는 유전자를 제거하거나, 복구 또는 추가할 수 있다.

김 소장의 설명에 따르면 현재까지 개발된 유전자 가위는 크게 세 가지다. 1세대 가위는 지난 2003년에 개발된 ‘징크핑거(zinc finger)’라는 이름의 유전자 가위이고, 2세대 유전자 가위는 ‘탈렌(Talen)’이다. 둘 다 나름대로의 장단점을 가지고 있지만, 과정이 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 시장규모가 더 이상 확대되지는 않았다.

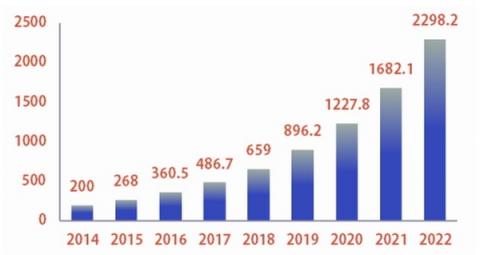

하지만 3세대 유전자 가위로 일컬어지는 크리스퍼(CRISPR)가 혜성처럼 등장하면서, 일대 혁명적인 변화가 일어났다. 원하는 부위를 자르는 능력은 기존 유전자 가위들과 비교할 수 없을 정도로 높은 반면, 제작비용은 훨씬 저렴해진 까닭에 시장규모가 급성장하기 시작한 것.

김 소장은 “크리스퍼 유전자 가위는 압도적인 장점으로 인해 시장에서의 평가는 물론 세계적인 학술지에서도 그 가치를 인정받고 있다”라고 전하며 “지난해에는 사이언스지가 선정한 10대 획기적인 성과에서 1위를 차지하는 기염을 토했고, 올해 들어서는 네이쳐지가 선정하는 주목해야 할 과학성과 중 하나로 꼽히기도 했다”라고 덧붙였다.

유전병 치료제 개발에 활용되고 있는 유전자 가위

가위를 활용하여 유전자를 편집하는 이유는 유전병 관련 치료제를 개발하기 위해서다. 유전자 편집 기술은 현재 유전병 치료제 개발에 조금씩 적용되고 있는 상황이다.

김 소장은 “징크핑거나 탈렌 같은 유전자 가위들은 이미 임상시험이 시작됐다”라고 밝히며 “아직 임상단계이기는 하지만 현재까지 세포치료에서 별다른 부작용이 발생되지 않은 점을 고려할 때 유전자 편집 치료제의 성공 가능성을 엿볼 수 있다”라고 언급했다.

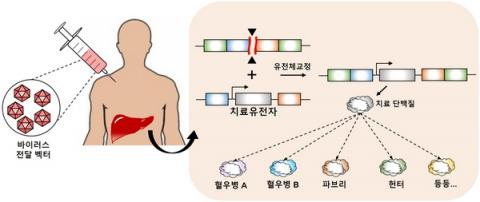

유전자 편집 치료제는 크게 체외에서 세포 속 유전자를 가위로 편집하여 이 교정된 세포를 체내로 보내는 ‘세포치료제’와 아예 가위 자체를 체내로 보내어 원하는 부위의 유전자를 편집하는 ‘체내 유전자 편집 치료제’로 구분된다.

이와 관련하여 김 소장은 “현재는 상대적으로 전달이 용이한 세포 치료제 형태가 유전자 편집 치료제의 주류를 이루고 있지만, 앞으로는 치료효과가 높은 체내 유전자 편집 치료제 형태가 각광을 받을 것”이라고 예측하며 “관건은 얼마나 유전자 가위를 정확하고 빠르게 원하는 위치에 전달하느냐에 달렸다”라고 강조했다.

그러면서 “체내 유전자 편집 치료제의 경우 배아 상태에서 유전자를 치료하는 분야까지 포함하는데, 이처럼 배아 상태에서 치료하는 이유는 일부 유전병의 경우 배아 상태에서 유전적 결함을 바로 잡아야만 태어나서 발병하는 것을 피할 수 있는 종류가 있기 때문”이라고 설명했다.

이 같은 유전자 편집 치료의 경우 아직 인간에게 적용한 적이 없어서 그 치료효과를 가늠하기는 힘들지만, 동물과 식물을 대상으로 한 결과를 통해 그 효과를 간접적으로나마 파악해 볼 수는 있다.

동물의 경우 ‘광우병 내성 소’나 ‘인간화 장기 생산용 돼지’, 그리고 ‘근육강화 돼지’ 등의 사례가 대표적이고, 식물의 경우는 ‘갈변방지 사과’나 ‘저 피트산(phytic acid) 옥수수’ 등을 꼽을 수 있다.

이 밖에도 전통 육종 방식인 ‘돌연변이 육종’과 ‘유전자 재조합 농작물(GMO)’과의 차이에 대해 김 소장은 “유전자 편집은 결과물만 놓고 보면 돌연변이 육종과 가깝고, 과정을 보면 GMO와 유사하다”라고 소개했다.

그러면서 “GMO는 외부 유전자를 생물에 삽입해 유전자를 바꾸는 방식인 반면에, 유전자 편집은 유전자를 바꿔도 외부 유전자가 세포 내에 남아 있지 않거나 극히 적은 양만 남기 때문에 자연 발생적 유전자로 이루어진 돌연변이 육종과 비슷한 것”이라고 강조했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2016-08-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터